「太陽光発電を設置したいけど、制度がよくわからない」という方もいるかもしれません。太陽光発電の制度といえば、FIT(固定価格買取り制度)が有名ですが、非FITというものもあります。両者はどこがどう違うのか、売電の際はそれぞれの制度でどうなるのかなど、太陽光発電の導入に際して制度を学んでおくことは大切です。

この記事では、太陽光発電のFIT制度と非FITを解説しました。売電を中心に太陽光発電の制度を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

▶ 太陽光発電の今年度の売電価格について

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

FIT制度とは何か?

太陽光発電におけるFIT制度の基礎知識を紹介します。FIT制度の仕組みと目的・役割をまとめました。

FITは電気の固定価格買取制度

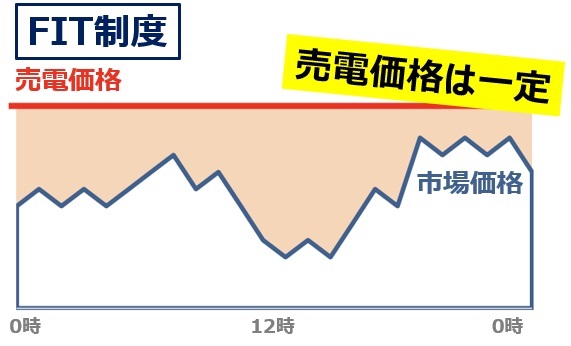

FIT制度は、再生可能エネルギー(再エネ)に特化した電気の固定価格買取制度です。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど再生可能エネルギーで発電した余剰電力に関して、国が定めた一定の価格で一定期間にわたって買い取ってもらえることが保証されています。

2024年現在、住宅用太陽光発電のFIT買取期間は10年間、買取価格は1kWhあたり16円です。すなわち、2024年に太陽光発電を導入したとすると、向こう10年間、2034年まで1kWhあたり16円の固定価格で売電ができることになります。

FIT制度は2段階に分かれていた

FIT制度の始まり ― 余剰売電制度の導入(2009年)

FIT(固定価格買取制度)のルーツは、2009年にスタートした太陽光発電の「余剰売電制度」にあります。当時はまだ現在のような固定価格買取制度ではなく、家庭などで太陽光発電によって生み出した電気のうち、自家消費で使いきれずに余った分だけを電力会社が10年間、一定価格で買い取るという仕組みでした。

この段階では、主に家庭用の太陽光発電設備を普及させることを目的としており、再生可能エネルギーの導入初期としての位置づけでした。

本格的なFIT制度の始動 ― 全量売電への転換(2012年)

次の大きな転換点となったのが、2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)です。この制度によって、それまでの「余剰分のみの買取」から、**発電した電力のすべてを国が定めた固定価格で電力会社が買い取る「全量売電制度」**へと進化しました。

この仕組みによって、企業や個人が再エネ発電事業に参入しやすくなり、日本国内での太陽光発電の設置件数が一気に増加しました。FIT制度はまさに、再生可能エネルギー普及を一段と加速させた“起点”といえる制度改革だったのです。

FIT制度の目的と役割

FIT(固定価格買取制度)の最大の目的は、日本のエネルギー自給率を高めることにあります。日本はエネルギー資源に乏しく、これまで発電の多くを原子力や火力発電に依存してきました。火力発電で使用する石油・石炭・天然ガス、さらには原子力発電に必要なウランなど、そのほとんどを海外から輸入に頼っています。

この構造的な弱点により、国際的な資源価格の変動や政治的リスクが発生すると、日本のエネルギー供給も不安定になるという課題が長年続いてきました。

再エネによる自給力の向上

こうした脆弱なエネルギー構造を改善するために導入されたのが、FIT制度です。国が一定期間、固定価格で再生可能エネルギーを買い取ることで、再エネ発電事業者の投資を後押しし、国内での再エネ生産を安定的に拡大することを狙っています。

この仕組みによって、発電事業者は将来的な価格変動に左右されず、安定した収益を得ることができるため、新規参入が進み、再エネ市場全体の裾野が広がりました。

エネルギー自立への第一歩

FIT制度は単なる補助政策ではなく、日本がエネルギーを“自ら生み出す国”へと変わるための仕組みとして重要な役割を担っています。

再生可能エネルギーの普及によって、エネルギー自給率の向上とともに、環境負荷の低減、地域経済の活性化、そして将来のエネルギー安全保障の強化にもつながるのです。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

FIT価格の仕組み

ここでは、FIT制度における売電価格(買取価格)が決まる仕組みと、制度開始から今日にいたるまでの買取価格の推移をまとめました。

FITの価格決定メカニズム

FIT(固定価格買取制度)における再生可能エネルギーの買取価格は、「調達価格」とも呼ばれます。この価格は市場による競争ではなく、国が毎年度、専門委員会の審議を経て決定します。設定の際には、再エネ事業者から報告される最新の発電コストや設備投資費、運転維持費などのデータが基準となり、適正な利潤や将来のコスト低減目標などを加味して価格が決められます。

そのため、電気の市場価格のように大きく変動することはなく、極端な価格競争によって事業が成り立たなくなるリスクを避けられる点が制度の大きな特徴です。

「固定価格での買取」と「社会全体での負担」

FIT制度の基本構造は、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定期間、国が定めた固定価格で買い取るというものです。これにより、発電事業者は安定した収益を得られ、再エネ導入を促進できます。

一方で、その買取にかかる費用の一部は「再エネ賦課金」として電気料金に上乗せされ、国民全体で負担する仕組みになっています。つまり、社会全体で再生可能エネルギーの普及を支えるというのが、FIT制度の根幹にある考え方です。

FIT価格の推移

FIT(固定価格買取制度)では、一度認定を受けた設備の買取価格は10年間など一定期間固定されます。しかし、毎年の新規案件に適用される買取価格は、直近のコスト動向や市場環境を踏まえて見直される仕組みになっています。そのため、同じ制度内でも、導入した年度によって買取単価は異なります。

| 年度 | 売電価格 | 前年度との差分 |

|---|---|---|

| 令和7年度 | 15円/kWh | 前年の売電価格-1円 |

| 令和6年度 | 16円/kWh | 前年の売電価格と同額 |

| 令和5年度 | 16円/kWh | 前年の売電価格-1円 |

| 令和4年度 | 17円/kWh | 前年の売電価格-2円 |

| 令和3年度 | 19円/kWh | 前年の売電価格-2円 |

| 令和2年度 | 21円/kWh | 前年の売電価格-3円 |

| 令和元年度 | 24円/kWh | 前年の売電価格-2円 |

| 平成30年度 | 26円/kWh | 前年の売電価格-2円 |

| 平成29年度 | 28円/kWh | 前年の売電価格-3円 |

| 平成28年度 | 31円/kWh | 前年の売電価格-2円 |

| 平成27年度 | 33円/kWh | 前年の売電価格-4円 |

| 平成26年度 | 37円/kWh | 前年の売電価格-1円 |

| 平成25年度 | 38円/kWh | 前年の売電価格-3円 |

| 平成24年度 | 42円/kWh |

価格低下の背景にある要因

FIT価格が年々引き下げられてきた背景には、太陽光発電システムのコスト低下と再エネ賦課金による国民負担の増大があります。パネル価格や施工費用の下落によって事業者の採算性が改善したことに加え、制度を持続可能な形に保つため、国が段階的に価格を見直してきたのです。

こうして、FIT制度は“導入促進期”から“自立普及期”へと移行し、より市場原理に近い形での再エネ拡大を目指す方向へと進んでいます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

FIT申請の手続き

FIT制度を適用して太陽光発電を導入するためには、FIT申請が必要です。FIT申請とは、国(経済産業省)に太陽光発電に関する事業計画認定の申請を行うことを指しています。ここでは申請の流れと注意点を紹介します。

申請の大まかな流れ(家庭用太陽光発電設備に多い10kW未満の場合)

FIT申請の手続きは以下の4ステップで完了します。

①申請書の作成

②必要書類と申請書類の提出

③設置者承諾

④認定・運用開始

①の申請書は正確には「事業計画認定申請書」と呼ばれ、設備の規模や設置場所など必要事項を記入して提出します。申請書とは別に登記謄本など必要書類が必要になる場合もありますので、申請書に添付して提出しましょう。

③の設置者とは、申請者本人(太陽光設備を設置する人)です。申請後確認の連絡(メール)が届くため、これを承認すると審査が始まります。審査に通過すると認定され、晴れて太陽光発電事業者として運用を開始できます。

設置規模によって申請方法が異なる

FIT申請は、設備規模によって申請方法が異なっています。まず太陽光発電設備が50kW未満の場合は、経済産業省が主催する「再生可能エネルギー電子申請」よりWeb申請が可能です。太陽光発電事業者から代行事業者を通じて手続きを行うことで、すべてWeb上で申請が完了する仕組みとなっています。

太陽光発電設備が50kW以上の場合は、前述の「再生可能エネルギー電子申請」で作成した申請書を印刷・プリントアウトして、経済産業局へ郵送か持参にて申請を行います。

必要書類

FIT申請に添付する必要書類は多岐にわたる場合があります。土地の登記謄本をはじめ、建物所有者の同意書類としての建築確認済証、売買契約書、構造図・配線図、接続の同意を証明する工事費負担金通知書、太陽光契約確認書、その他委任状、印鑑証明書などです。

設備規模だけでなく、エネルギーの種類や認定容量、電圧(低圧/高圧)など条件によって添付すべき必要書類も変わってくるため、事前に確認しておくことが大切です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

FIT制度の課題と改善点

FIT制度はメリットも多いですが、以下のようなデメリットや課題も抱えています。

再エネ賦課金が高騰している

FIT(固定価格買取制度)の原資となっているのが、**国民全体から徴収される「再エネ賦課金」**です。これは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させるために、電気を使用するすべての人が電気料金の一部として負担する仕組みです。電力会社が再エネで発電された電気を高値で買い取る際、その費用の一部をこの賦課金によってまかなっています。

年々増加する国民負担

再エネ賦課金の単価は制度開始以降、着実に上昇しています。たとえば2014年度には1kWhあたり0.8円だったものが、2024年度には3.49円にまで上がりました。10年間で4倍以上となる負担増であり、電力使用量の多い家庭や事業者にとっては決して軽視できない金額です。再エネの導入拡大に比例して賦課金も増えてきたことから、国民全体のコスト負担が大きな課題となっています。

制度の公平性と今後の課題

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支えるために欠かせない制度ですが、一方で再エネを支持していない人や恩恵を直接受けにくい層にも負担が及ぶという不公平感は否めません。この問題を受けて、FIT制度の持続可能性や公平性を確保するために、制度全体の見直しを求める声が高まっています。

政府もすでに段階的な制度改定を進めており、今後はより市場メカニズムを取り入れた「FIP制度」への移行など、国民負担を抑えながら再エネ普及を続ける新たな仕組みづくりが進む見通しです。

下がってきても、高い発電コスト

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーは、導入が進んできたとはいえ、依然として発電コストが高いという課題を抱えています。そのため、FIT制度による経済的支援が不可欠であり、これが結果的に再エネ賦課金の上昇を招く構造的な要因にもなっています。制度が再エネ普及の推進力である一方で、国民負担の増大という副作用を伴う点は無視できません。

コスト高がもたらす収益性への影響

発電コストの高さは、再エネ事業者の収益性を圧迫する要因にもなっています。とくに太陽光発電では、パネルやパワーコンディショナーなどの設備費用に加え、メンテナンスや土地利用費、保険料などのランニングコストも無視できません。これらのコストが十分に抑えられなければ、採算が悪化し、結果として導入スピードの鈍化につながるおそれがあります。

今後の課題 ― コスト低減と制度の両立

今後の再エネ拡大に向けては、設備コストや運用コストの削減をいかに進めるかが最大の鍵となります。技術革新やスケールメリットによるコストダウンを進めつつ、FIT制度などの公的支援と市場競争を両立させることが求められています。

経済性と持続可能性のバランスをいかに取るか。それが、再エネが日本の主要電源として定着するための次なるステージといえるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

太陽光発電と他の再生可能エネルギーとのFIT比較

FIT制度は、再エネの種類ごとに買取価格と買取期間が異なっています。ここでは再エネの種類別に、1kWhあたりの買取価格と買取期間を紹介します。

太陽光発電システム

太陽光発電設備の買取期間は、50kW以上の設備で20年間、50kW未満は10年間となっています。買取価格は2024年度で、50kW以上は9.2円、50kW未満は10円、10kW未満は16円です。

風力発電

風力発電の買取期間は、いずれの仕様でも20年間と定められています。2024年度の買取価格は、陸上風力(50kW以上)で14円(入札制度)、陸上風力(50kW未満)で14円、着床式洋上風力は入札制度により決定、浮体式洋上風力は36円となっています。

水力発電

水力発電の買取期間は電力量に関係なくすべて20年間となっています。2024年度の買取価格は、通常の水量発電で、5,000kW以上30,000kW未満は16円、1,000kW以上5,000kW未満は27円、200kW以上1,000kW未満は29円、200kW未満は34円です。

既設導水路活用型では、5,000kW以上30,000kW未満は9円、1,000kW以上5,000kW未満は15円、200kW以上1,000kW未満は21円、200kW未満は25円となっています。

地熱発電

地熱発電の買取期間は15年間と定められています。2024年度の買取価格は、15,000kW以上(一般設備)で26円、15,000kW以上(全設備更新型)で20円、15,000kW以上(地下設備流用型)で12円です。

バイオマス発電

バイオマス発電は種類が豊富ですが、いずれの買取期間も20年間と定められています。2024年度の買取価格は、メタン発酵ガス(バイオマス由来)が35円、間伐材等由来の木質バイオマスが2,000kW以上/32円、2,000kW未満/40円、一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料は10,000kW以上/入札、10,000kW未満/24円です。

さらに、農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料は入札(2023年度は17.8円)、建設資材廃棄物は13円、廃棄物・その他のバイオマスは17円となっています。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

非FIT太陽光発電とは

太陽光発電と聞くと、多くの人が「FIT制度(固定価格買取制度)」を前提に考えがちですが、近年は**FITを利用しない“非FIT太陽光発電”**という選択肢も広がっています。 非FIT太陽光発電とは、その名の通り国の固定価格買取制度を活用せず、市場原理のもとで電力を取引する発電方式のことです。FITのように国が価格を保証する仕組みがないため、売電価格は市場の需給バランスによって変動します。

市場で決まる電力価格と柔軟な導入形態

非FITの場合、発電した電気は市場価格に応じて売電したり、自家消費として利用したりすることができます。特に企業では、自社の所有地や遊休地に太陽光パネルを設置し、オフィスや工場で使用する電力をまかなう「自家消費型発電」が主流となりつつあります。これにより、電力会社からの購入電力を減らし、エネルギーコストを抑える効果も期待できます。

非FIT化が進む社会的背景

国が非FIT化を推進している背景には、エネルギー供給の安定化、再エネ賦課金の負担軽減、カーボンニュートラル社会の実現など、複数の政策的目的があります。FIT制度によって再エネ導入が進んだ一方で、国民負担の増加や制度の硬直化といった課題も浮き彫りになりました。

そのため現在は、FITから脱却し、市場競争の中で自立的に再エネを普及させる方向へと転換が進んでいます。非FIT太陽光発電は、“支援に頼らない再エネ普及”の象徴的な存在として、今後ますます注目される分野です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

非FIT太陽光発電の調達方法

非FIT型の電力調達は、個人や企業が自ら非FIT対応の太陽光発電設備を導入し、そこから電力を得るという形が基本となります。企業の場合は、自社が所有する遊休地や空き地を活用して発電設備を設置し、その電力を自家消費するスタイルが一般的です。また、近年では他社が発電した非FIT電力を購入・利用するという方法も広がっています。これにより、発電設備を自社で保有せずとも、再エネ由来の電力を安定的に確保することが可能です。

安定的な発電には設備と環境がカギ

非FITでの電力調達を安定的に行うには、太陽光発電に適した設備選定と立地条件の確保が欠かせません。発電量は日射条件や設置角度、機器性能によって大きく左右されるため、土地の形状や日照時間、影の影響などを慎重に検討する必要があります。設備や設置環境が十分でない場合、計画した発電量を維持できず、結果的に運用の採算性が崩れるリスクもあります。

導入時は信頼できる専門業者への相談が重要

非FIT太陽光発電は、FIT制度のような価格保証がない分、導入段階での設計・運用戦略が成功の鍵となります。特に企業導入の場合は、土地活用のノウハウや非FIT設備の販売実績を持つ専門業者に相談するのが望ましいでしょう。

実績豊富な事業者であれば、発電効率を最大化するレイアウト設計や、長期運用を見据えたメンテナンス体制の構築など、非FITならではの最適な提案を受けることができます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

非FITでの太陽光発電投資のメリット

非FITを導入することには、以下のようなメリットがあります。

企業価値が高まる

太陽光発電に限らず、再生可能エネルギー(自然エネルギー)を普及させる政策は世界的なトレンドとなっており、多くの国において、脱炭素への取り組みは内外から高く評価され信頼を向上できます。企業として非FITを導入すれば、信頼だけでなくシェアも拡大しやすく、資金調達もしやすくなるでしょう。

非FITでの太陽光発電投資は、一個人としても、一企業としても、名声と実利の両方が得られるメリットがあります。

電気代を節約できる

非FITで太陽光発電を導入すると、電力会社から需要する電力量を減らすことができ、自家消費率を高めることで電気代を節約できます。またその電気代を考える際も、非FIT太陽光発電による自家消費率の向上で、電力需要のひっ迫による電気代の変動リスクを軽減できるのもメリットです。

自ら電力を作りかつ需要する持続可能な電力調達ルートを自社保有することで、安定的なエネルギー供給と事業活動が可能となります。

規制対策や節税がしやすい

エネルギー消費に関しては、炭素税をはじめCO2排出規制など各種の税制や規制があります。再生可能エネルギー100%の電力として認められる非FITなら、規制への対応がスムーズで、かつ節税もしやすいメリットがあります。

そればかりか、非FIT電気は環境価値が高いとされ、従来のFIT制度より高値で売電しやすいのも利点です。