電気料金やガス代が上昇するなか、蓄電池が注目を集めています。蓄電池を上手く活用すると電気代の節約が可能です。しかし、そもそも蓄電池の仕組みがよく分からない人も多いかもしれません。仕組みが分かると、自分のニーズに最適な蓄電池タイプを選べるようになります。

蓄電池の仕組みと構造、主な蓄電池の種類や特徴、選ぶときのポイントを解説しましたので参考にしてください。

家庭用蓄電池の価格と商品比較

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

蓄電池の仕組みと構造

蓄電池はどのような仕組みで動いているのでしょうか。基本的な原理や構造について紹介します。

プラス極とマイナス極

電池はプラス極(正極)とマイナス極(負極)の二つの極から成り立ち、この二つの間で起こる化学反応によって電気エネルギーを生み出します。電気が流れる仕組みはとてもシンプルでありながら、素材の違いや反応の仕方によって性能が大きく変わるのが特徴です。

電気が生まれる仕組み

最初の反応はマイナス極から始まります。マイナス極の素材から電子が放出され、外部回路を通ってプラス極へと移動します。この電子の流れこそが電気エネルギーであり、私たちが家電や機器を動かすために利用しているものです。電子がマイナスからプラスへと移動する現象を「放出」と呼びます。

電極に使われる素材

プラス極とマイナス極には金属の棒が設置され、それぞれ異なる素材が使われています。プラス極には酸化物や金属酸化物が一般的に利用され、マイナス極には黒鉛、シリコン、ニッケルなどが採用されます。電池の種類によってこの素材の組み合わせは変わり、性能や特性に大きな違いを生み出します。

電解液の役割

電池は、プラス極とマイナス極、そして電解液という三つの要素で構成されています。プラス極とマイナス極だけでは電気を生み出すことはできず、その間をつなぎ、電気の流れを成立させるうえで欠かせないのが電解液です。

電解液が果たす機能

電解液は、電気を通すためにつくられた特殊な溶液で、イオンがこの中を移動することで電気の流れが成立します。電子そのものは外部回路を通ってマイナス極からプラス極へ移動しますが、その裏側では、電解液の中でイオンが動き、電荷のバランスを保ちながら化学反応をスムーズに進行させています。

電解液によって生まれる電流

プラス極とマイナス極の金属だけでは、化学反応は起きても電流を取り出すことはできません。電解液が存在することで、電極間でのイオンの移動が可能となり、はじめて外部回路に電流が流れる仕組みが完成します。つまり、電解液は電池の「見えない橋渡し役」として、電気エネルギーの発生と蓄積を支えているのです。

一次電池と二次電池

蓄電池の基本を理解するうえで、まず知っておきたいのが「一次電池」と「二次電池」の存在です。同じ電池であっても、その特徴や使い方には大きな違いがあります。

一次電池とは

一次電池は「使い切りタイプ」の電池です。エネルギーを使い切ると再び充電することはできず、交換が必要になります。コストが比較的低く、種類も豊富に揃っているため、日常的に幅広く利用されています。ただし、一度放電すると繰り返し使えない点が最大の特徴です。

二次電池とは

二次電池は、エネルギーがなくなっても再び充電して使える「繰り返し利用可能な電池」です。放電だけでなく充電によってエネルギーを蓄積できるのが一次電池との大きな違いであり、私たちが使う蓄電池はこの二次電池に分類されます。充放電を繰り返すサイクルを活かすことで長期間使用できるため、家庭用や産業用のエネルギー利用に適しています。

コストと利用のバランス

二次電池は初期費用が一次電池より高めですが、繰り返し使えるため長期的に見ればコストを抑えられます。対して一次電池は安価で手軽に利用できますが、継続的に使うには新しい電池を何度も購入する必要があります。この違いを理解しておくと、用途に応じて適切に選べるようになります。

充放電の原理

マイナス極(負極)に蓄えられた電子がプラス極(正極)へと移動することで、外部に電気エネルギーを放出されます。この過程が、放電です。

充電する場合はこれと逆の流れです。充電では、外部から電気エネルギーをかけ、プラス極からマイナス極へと電子が移動します。プラス極の金属が溶けてイオンとなり、負極でイオンが金属となって析出し、放電前の状態に戻るのです。電池内の構成要素が連携することで、効率的な充放電が可能となります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

主な蓄電池の種類と特徴

鉛蓄電池は、リチウムイオン電池と並んで広く利用されている蓄電池の一つです。正極には二酸化鉛、負極には鉛を用い、電解液には希硫酸が使われています。サイズや重量が大きいため家庭用にはあまり適していませんが、大量の電力を必要とする自動車用バッテリーなどで活躍しています。

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池は、現在もっとも広く普及している代表的な蓄電池です。正極にはリチウムを含む金属酸化物、負極には炭素系の材料が使われ、電解液には有機電解液が用いられています。構造上、軽量かつコンパクトに設計できるため、スマートフォンやノートパソコンといったモバイル機器から、電気自動車、家庭用蓄電池まで幅広い用途で利用されています。

リチウムイオン電池のメリット

リチウムイオン電池は、多くの点で優れた性能を持っています。まず軽量かつコンパクトでありながら、大容量のエネルギーを蓄えられるのが大きな特徴です。さらに充放電サイクルに強く、繰り返しの利用に適しており、寿命は10〜15年と比較的長めです。また急速充電にも対応でき、短時間で充電が完了する利便性もあります。こうした特性から、日常生活から産業用途まで幅広く使われています。

リチウムイオン電池のデメリット

一方で、デメリットも存在します。導入コストが比較的高いことに加え、高温環境下では性能が低下しやすい点が挙げられます。また、条件によっては内部で発熱し、最悪の場合には発火のリスクがあるため、安全設計や使用環境には注意が必要です。

利用の広がりと今後

これらのメリットと課題を踏まえても、リチウムイオン電池はその性能の高さから最も主流の蓄電池として地位を確立しています。今後も改良が進み、家庭用からモビリティ、産業用まで、さらに幅広い分野で活用が拡大していくと考えられます。

鉛蓄電池のメリット

鉛蓄電池の最大の強みは価格の安さと安定性にあります。比較的安価で導入しやすく、再利用も可能です。また長時間の使用でも性能が安定しており、大きな電力を安定的に供給できる点が評価されています。そのため、自動車をはじめとする車両用電源に長く採用されてきました。

鉛蓄電池のデメリット

一方でデメリットも存在します。まず重量やサイズが大きいため、用途は限定されがちです。使用頻度が高まると性能が低下しやすく、寿命も5年程度と比較的短めです。さらに、希硫酸を使用しているため破損時には取り扱いに注意が必要です。

適した利用シーン

鉛蓄電池は、大きな電力を必要とする用途や、導入コストを重視したい場合に適しています。特に自動車や産業用機器など、安定した大電力供給が求められる場面で力を発揮する蓄電池といえます。

ニッケル水素電池

ニッケル水素電池は、電動工具や電子機器、さらにはハイブリッドカーの駆動用として幅広く利用されている蓄電池です。正極にはオキシ水酸化ニッケル、負極には水素吸蔵合金、そして電解液には水酸化カリウムが用いられています。この構成により、安定した性能と安全性を兼ね備えています。

ニッケル水素電池のメリット

大きな特徴は、過充電や過放電に強い点です。急速な充放電が可能でありながら、リチウムイオン電池と比べて火災リスクが低いため、安全性に優れています。寿命はおよそ5〜7年程度と、鉛蓄電池よりも長く使用できるのも利点です。初期費用はやや高額ですが、繰り返し使えるため乾電池と比べると長期的には経済的です。

ニッケル水素電池のデメリット

一方で、リチウムイオン電池と比べると重量が重く、エネルギー密度の点でも劣るため、大容量を必要とする用途には不向きな場合があります。また、導入コストが高めであることも弱点の一つです。

利用シーンと将来性

特にハイブリッドカーにおける蓄電部では、急速充電が可能な点が高く評価され、現在も多く採用されています。ニッケル水素電池市場は成長を続けており、今後も自動車分野や産業用途を中心に需要が拡大すると見込まれています。リチウムイオン電池と比べても、安全性と耐久性の高さを武器に、引き続き存在感を発揮する蓄電池といえるでしょう。

NAS電池

NAS電池(ナトリウム硫黄電池)は、工場や大規模電力貯蔵施設などで利用される大容量の蓄電池です。正極に硫黄、負極にナトリウム、電解質に固体セラミックを使用するのが特徴です。ナトリウムや硫黄といった資源は豊富で安価に調達できるため、価格を抑えつつ大容量を実現できる点が強みです。

NAS電池のメリット

大容量でありながら比較的コンパクトに設計できる点は大きな魅力です。資源が豊富で安価なことから、コスト面でも優位性があります。また寿命はおよそ15年程度と、リチウムイオン電池に匹敵する長さを誇り、長期的なエネルギー貯蔵に適しています。

NAS電池の課題

一方で大きな課題となるのが温度と安全性の管理です。NAS電池は約300℃という高温で作動する仕組みのため、安定稼働には厳格な温度管理が欠かせません。さらに硫黄は可燃性が高いため、発火や事故を防ぐための安全対策も必須となります。

活用シーンと将来性

現在は主に工場や送電網のバックアップなど、大規模なエネルギー貯蔵用途で活躍していますが、技術改良が進めば住宅用への応用も期待されています。再生可能エネルギーとの組み合わせによって、将来的には家庭レベルでも導入が可能になるポテンシャルを秘めた蓄電池といえるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

家庭用蓄電池を選ぶときのポイント

家庭用蓄電池を選ぶときは、いくつかの要因を検討の上、自宅に適した機種を導入することが大切です。家庭用蓄電池を選ぶときに気をつけるべきポイントを紹介します。

家庭用蓄電池の容量

蓄電池の容量とは、その蓄電池にどれだけの電力量をためておけるかを示す数値です。一般的に「kWh(キロワットアワー)」で表され、例えば「5.0kWh」や「10.0kWh」といった形で表示されます。kWhは電力量の単位で、1kWの家電を1時間使うと1kWhを消費したことになります。

家庭用蓄電池の容量を選ぶときのポイント

家庭用蓄電池を導入する際に重要なのは、まず自宅の1日の消費電力量を把握することです。日常生活でどれだけの電気を使っているかが分かれば、必要な容量を算出する目安になります。

家庭用蓄電池の容量の目安

家庭用蓄電池の容量は、一般的に約7kWhが中型タイプとして多く採用されています。小型は4.0〜5.0kWh程度、大型は10kWh前後が主流です。例えば10kWhの蓄電池であれば、停電が起きても1日程度は電気不足を心配せずに生活できる目安となります。

家庭用蓄電池の容量選びの考え方

容量が大きければ電気を使える時間は長くなりますが、その分コストも上昇します。したがって、家族のライフスタイルや日常の電力消費パターン、さらに予算とのバランスを考慮して最適な容量を選ぶことが大切です。無駄のない容量設定を行うことで、経済性と安心感の両立が可能となります。

家庭用蓄電池の定格出力

定格出力とは、蓄電池に蓄えられた電力を「一度にどれだけ取り出せるか」を示す性能のことです。例えるなら、電力量がダムに貯まった水だとすると、定格出力はダムの水門から一度に流せる水の量にあたります。単位はkW(キロワット)で表され、例えば定格出力が3kWであれば、その蓄電池から同時に最大3kW分の電力を使うことが可能です。

定格出力の目安

家庭用蓄電池を選ぶ際の定格出力の基準は「同時に使う家電の合計消費電力」です。例えば、冷蔵庫が約300W、エアコンが約800W、テレビが約150W、電子レンジが約1500Wとすると、合計は2.75kWになります。この場合、3kWの定格出力を持つ蓄電池であれば十分にまかなえます。

家庭でのシミュレーション

実際に家庭で同時に使用する家電をリストアップし、その合計を計算してみると、必要な定格出力の目安が明確になります。普段どの家電を同時に使うことが多いのかを想定し、停電時や災害時にどの機器を優先させたいのかを考えながらシミュレーションすると、より安心できる容量選びにつながります。

家庭用蓄電池の寿命

家庭用蓄電池の寿命は10〜15年が目安ですが、より重要なのはサイクル数です。サイクル数とは、蓄電池の充電100%の状態から0%まで完全に放電し、もう1度100%まで充電するまでを1サイクルとする指標です。蓄電池に蓄えた電気をフルに使用できる回数……と言い換えることができます。

家庭用蓄電池の寿命を見るときは、年数だけでなく何サイクル使えるかを知ることが大事です。サイクル数は、メーカーや機種ごとに公開されているスペック表などで確認できます。公開されていない場合は、後述のメーカーの保証期間が目安になります。

家庭用蓄電池の太陽光発電との併用

蓄電池は、太陽光発電と組み合わせることで大きな効果を発揮します。昼間に発電した電力をため、夜間や停電時に使えるようにすることで、自宅のエネルギーを効率よく循環させることができます。そのため、蓄電池を導入する際には「太陽光発電と併用するかどうか」が大きな分かれ目になります。

太陽光発電と併用する場合

太陽光発電と一緒に使う場合は、ハイブリッド型蓄電池が有力な選択肢となります。ハイブリッド型は、家庭の電力系統だけでなく太陽光発電からも直接充電できるため、効率的に電力を活用できます。再生可能エネルギーを最大限に生かしたい家庭にとっては特に有利なシステムです。

太陽光発電と併用しない場合

一方で、太陽光発電を導入していない家庭では、単機能型蓄電池で十分対応できるケースが多いです。単機能型は単独で稼働でき、価格もハイブリッド型に比べて安い傾向があります。初期コストを抑えたい家庭や、停電対策を主な目的とする場合に適しています。

導入前の検討ポイント

どのタイプを選ぶべきかは、家庭に太陽光発電設備があるかどうかで大きく変わります。導入前には必ず自宅の発電環境や電力使用状況を確認し、ライフスタイルに合った蓄電池を選ぶことが重要です。

家庭用蓄電池の保証内容

蓄電池の保証内容はメーカーによって異なることがあるため、購入時に条件をよく確認する必要があります。チェック項目は、保証期間、保証の適用範囲、無償か有償か、などです。保証期間は10年〜15年が一般的ですが、年数だけでなく料金の有無も確認する必要があります。10年間は無償で、15年間は有償になるケースも少なくありません。

保証の適用範囲は、保証の対象となる部品や故障の確認が必要なほか、指定工務店での施工が必要かなど、保証が適用される条件を把握しておくことが大事です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

家庭用蓄電池とは? 基本と普及した背景

家庭用蓄電池とはどのようなものか、まずは基本的な知識と現状について確認しておきましょう。

家庭用蓄電池とは

家庭用蓄電池は、家庭で電力を蓄え、必要なときに使用する装置です。例えば、電気料金が安い時間帯に電気を蓄電池に蓄えておき、電気料金が高い時間帯に使うと、コストを削減できます。また太陽光発電との組み合わせにより、日中に発電した電力を夜間に利用するなど、自家消費率を高められます。

エネルギーの効率的な利用によって省エネを実現できる家庭用蓄電池は、多くの注目を集めており、需要は年々高まっています。

家庭用蓄電池の需要が高まる背景

家庭用蓄電池が注目されるようになった大きな理由のひとつが、電気料金の上昇です。2021年頃から天然ガス価格が急騰し、さらにロシアによるウクライナ侵攻の影響も重なって、電気料金は大幅に上がりました。その結果、家計への負担が増え、家庭では節電や省エネの必要性が強まっています。こうした状況の中で、電気料金を抑える有効な手段として蓄電池の導入に関心が集まっています。

停電対策としての蓄電池

電気料金対策に加えて、災害時の停電に備えられる点も蓄電池の大きな魅力です。特に日本のように自然災害が多い地域では、停電が長引いた場合でも生活を維持できるバックアップ電源としての役割が評価されています。

環境・社会的意識とのつながり

さらに、太陽光発電と組み合わせて活用すれば、自家消費によって二酸化炭素(CO2)の排出削減にも貢献できます。再生可能エネルギーを利用し、エネルギー自給率を高めることは、環境意識の高まりや持続可能な社会づくりといった社会的なトレンドとも一致しています。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

「蓄電池をつけてよかった」と言われる理由:メリット

家庭用蓄電池は、口コミやSNSなどで「つけてよかった」と評価する意見があります。その理由(蓄電池のメリット)を調べてみました。

電気料金の節約効果

家庭用蓄電池が選ばれる大きな理由のひとつが、電気料金を抑えられる点です。蓄電池を導入すると、電気代が安い夜間に充電した電力を昼間に使うことができるため、ピーク時間帯の高い電気代を節約できます。この仕組みにより、毎月の電気料金を効率的に抑えることが可能になります。

太陽光発電との相乗効果

さらに、太陽光発電と併用することで節約効果は一層高まります。発電した余剰電力を電力会社に売電するよりも、自宅で自家消費した方が経済的メリットが大きくなるケースが増えているのです。特に固定価格買取制度(FIT)の買取価格が年々下がっている現状では、売電による収入よりも自家消費を優先する方が合理的といえます。

自家消費がもたらすメリット

自家消費を増やすことで電気料金の負担を軽減できるだけでなく、エネルギーを「自宅でつくって、自宅で使う」スタイルが確立できます。その結果、停電時の安心感や環境への配慮も同時に得られるため、多くの家庭で「導入してよかった」と実感されているのです。

停電時のバックアップ電源としての役割

家庭用蓄電池は、電気代の節約だけでなく、災害対策としても高く評価されています。余剰電力を蓄えられるため、停電時のバックアップ電源として活用でき、停電が起きた場合でも必要な電力を確保できます。

特に医療機器が必要な家庭や在宅ワークを行う家庭では、停電リスクの軽減は大きなメリットとなります。日本は台風や地震など自然災害が頻発するため、蓄電池の導入は単なる利便性を超え、災害対策として欠かせない存在になりつつあります。災害時でも電力を確保できる強みから、蓄電池は今後ますます注目されるアイテムとなるでしょう。

環境にやさしい暮らしを支える蓄電池

家庭用蓄電池は、環境に配慮したライフスタイルを実現するための重要な手段として注目されています。特に太陽光発電と組み合わせることで、発電過程にともなう二酸化炭素(CO2)の排出を抑えることができ、地球温暖化防止に貢献できる点が評価されています。

CO2削減と気候変動対策

CO2は代表的な温室効果ガスであり、気候変動や地球温暖化の大きな要因とされています。そのため、排出量を減らすことは環境保護のうえで欠かせない課題です。蓄電池を導入し、再生可能エネルギーを効率的に使うことは、日常生活の中でできる具体的な気候変動対策の一つといえます。

自家消費でエコな暮らしへ

太陽光発電と蓄電池を併用することで、発電した電気を自宅で効率よく使えるようになります。電力会社に依存する割合を減らし、クリーンなエネルギーを自家消費することで、家庭から排出されるCO2を減らすことが可能です。環境負荷を少しでも軽くしたいと考える人にとって、蓄電池はエコな暮らしを支える理想的な選択肢といえるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

「蓄電池をつけて後悔した」と言われる理由:デメリット

口コミやSNSでは、「家庭用蓄電池をつけて後悔した」というネガティブな意見もあります。蓄電池をつけて後悔した理由、蓄電池のデメリットについても解説します。

初期費用が高額で、結局お得にならなかった

家庭用蓄電池を導入する際に、最も大きなデメリットとして挙げられるのが初期費用の高さです。実際、導入には数十万から数百万円の費用がかかり、たとえ安価な機種を選んだとしても家計にとっては大きな負担となります。

投資回収が難しいケース

電気代の節約効果を期待して導入しても、必ずしも初期費用を回収できるとは限りません。運用期間が長期に及んでも「思ったほどお得にならなかった」という声や、節約効果が限定的で「結果的に元が取れなかった」と後悔するケースも見られます。

費用面リスクを理解する重要性

このように、導入後の効果が初期投資に見合わない可能性があることを事前に理解しておくことは欠かせません。費用面のリスクを正しく把握し、自宅の電力消費やライフスタイルに本当に合うかどうかを慎重に検討することが、蓄電池導入で損をしないための第一歩となります。

ランニングコストがかかった

家庭用蓄電池の導入後にメンテナンス費用がかかり、初期費用だけでなくランニングコストがかかる点も口コミで指摘されています。

蓄電池には保証期間が設定されており、保証期間内は無料で対応できますが、保証期間を過ぎると費用が発生します。定期メンテナンス費用の相場は数万円程度ですが、修理や部品の交換が生じると数十万円必要となるケースもあります。

保証期間後は「点検やメンテナンス代がかかりすぎる」といった口コミもあり、長期間使用するユーザーはランニングコストも念頭に置く必要があります。

設置スペースが必要で邪魔になった

家庭用蓄電池を導入する際には、本体を設置するためのスペースを確保しなければなりません。蓄電池は精密機器であるため、単に空いた場所に置けばよいというものではなく、操作や点検ができるように周囲に一定の空間を設ける必要があります。

屋外設置の注意点

屋外に設置する場合は、直射日光や雨、湿気といった環境要因が性能や寿命に影響を与えるため、設置場所の条件選びがとても重要です。さらに、蓄電池は重量があるため、地盤がしっかりしていなければ安全性を損なう恐れもあります。

スペース確保が負担になることも

本体サイズや設置条件によっては、生活動線に干渉したり、景観を損ねたりする場合もあります。そのため、設置後に「思ったより場所を取る」「邪魔になった」と感じる人も少なくありません。導入を検討する際には、事前に十分な設置スペースを確保できるかどうかを確認することが欠かせません。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

後悔しない家庭用蓄電池の選び方のポイント

これまで紹介したメリット・デメリットをふまえ、「つけてよかった」と思える家庭用蓄電池の選び方のポイントを解説します。

用途に応じた容量を選定する

家庭用蓄電池を導入する際には、どのような目的で使うのかに応じて定格容量(kWh)を選ぶことが大切です。蓄電池は「日常の電力利用を補うため」か「非常時の備えとして活用するため」かによって、適した容量が変わってきます。

日常使いに適した容量

日常使いを目的とする場合、一般的な家庭では5~7kWhの容量が標準的です。このクラスであれば、冷蔵庫や照明、テレビといった基本的な家電をまかなうことができ、日々の生活に十分対応できます。

高消費家庭や節約志向向けの容量

家庭によってはエアコンや冷蔵庫といった消費電力の大きな家電を頻繁に使う場合もあります。そのような家庭では9~10kWh程度の容量が望ましくなります。さらに電気代の削減効果を最大限に高めたい場合には、12~13kWhの大容量を選ぶという方法もあります。

コストとのバランスを意識する

ただし、容量が大きくなるほど本体価格も上昇します。家庭用蓄電池の選定では、各家庭の電力使用状況と予算のバランスを考慮することが欠かせません。無駄なく、かつ安心して利用できる容量を見極めることが、蓄電池導入の成功につながります。

太陽光発電と併用する

家庭用蓄電池の設置のポイントとして、太陽光発電との併用が推奨されます。太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば、昼間に発電した電気を蓄電池に貯め、夜間や曇りの日にも電気を安定して使用できます。昼夜問わず電力が利用できる環境が整うため、効率的な電力利用が実現し、電気代の節約効果も大きくなります。

蓄電池単体での導入でも節約は可能ですが、太陽光発電システムを併用するとさらに大きな効果が期待できます。また、停電時や電力需要が高まる時間帯に備え、自家消費率の向上が可能です。

保証とサポート体制を確認する

家庭用蓄電池を比較する際は、本体性能や操作性に加え、故障や不具合が生じた場合の保証とサポート体制も重視する必要があります。メーカー保証の内容と期間を確認し、高額な投資に対する安心感を確保できます。購入後にトラブルが発生した場合、保証やサポートが不十分だと予期せぬ出費が発生する可能性があり、損失も大きくなりがちです。

メーカー保証は、主に機器保証と容量保証に分かれ、前者は蓄電池の故障や不具合に対応し、後者は一定期間にわたり容量の維持を保証します。保証内容や期間はメーカーごとに異なるため、信頼性の高いメーカーや長期保証がある製品の選定が推奨されます。特に長期の保証がある製品は耐久性が期待でき、信頼性も高いと言えます。

補助金・助成金を最大限利用する

家庭用蓄電池の導入で経済性を高めるためには、導入コストの削減が重要です。国や自治体が提供する補助金制度を活用すると、導入コストを削減できます。いくつかの自治体では、家庭用蓄電池の普及を促進するための補助金や税制優遇を提供しており、さらに国から提供されている「ZEH補助金」や「DER補助金」なども利用可能です。補助金制度を利用すると、導入コストを削減でき、高額な蓄電池を購入しやすくなります。

まずは自身の居住地域で利用できる補助金がないかを確認し、申請期限や交付額の上限に注意しながら早めの申請を心掛けましょう。申請手続きが難しい場合は、蓄電池の販売店や施工店に相談し、申請を代行してもらう方法も有効です。

設置スペースと環境を確認する

家庭用蓄電池は、適切な条件を備えた場所に設置することが大切です。直射日光が当たらず、高温多湿を避けられる場所が適しています。また、耐荷重が70〜120kg程度ある場所で、メンテナンスが容易に行えるスペースも必要です。十分なスペースと環境を事前に確認し、適切な場所に設置すれば、長期間にわたる安定した運用が期待できます。

蓄電池は屋内設置型と屋外設置型があり、屋内型は外部からの影響が少ない反面、スペースが限られます。屋外型はスペースの問題が解消される一方、悪天候や外的要因に配慮しなければなりません。太陽光発電システムと併用する場合は、両方の設置スペースを計画的に確保する必要があります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

家庭用蓄電池の賢い選び方!

「最適な家庭用蓄電池の選び方」について、動画でも解説しておりますのでご参照ください。多くの方が「容量・価格」「営業マンからすすめられた家庭用蓄電池」を選びがちです。最適な蓄電池を「電気の使用量」や「太陽光パネルの設置容量」など固有の事情から選定する方法を解説しております。

家庭用蓄電池の賢い選び方

家庭用蓄電池のラインナップは多種多様です。

多くの方が「蓄電容量」「価格」に注目しがちで、ほとんどの販売店も容量や価格の説明に終始しがちです。

家庭用蓄電池の検討において、蓄電容量や価格も大きなポイントではありますが、「停電時の動作」など、蓄電容量や価格以上に注視スべきポイントもいくつかございます。

家庭用蓄電池の検討において、注視するポイントを以下に紹介いたします。

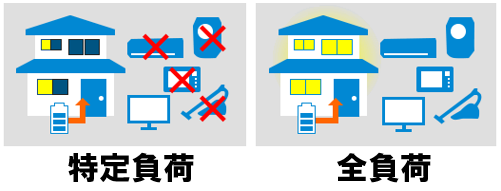

特定負荷型・全負荷型

家庭用蓄電池の選択基準として「特定負荷型」「全負荷型」は非常に重要なポイントです。

上図のように、特定負荷型の家庭用蓄電池を設置する場合、停電時に一部の負荷にしか蓄電電力を給電できません。

さらに、特定負荷型は出力電圧が100Vなので、200Vのエアコンや、エコキュート、IHクッキングヒーターなどは使用できません。

停電が短時間で復旧すれば良いですが、真夏や真冬の長期停電を想定すると、特定負荷型の家庭用蓄電池はおすすめできません。

全負荷型の家庭用蓄電池であれば、家中の負荷をまるごとバックアップできます。

200Vの家電も利用できるので、停電が発生しても通常時と何ら変わりなく電気を利用できます。

単機能型・ハイブリッド型

単機能型蓄電池

「単機能型」「ハイブリッド型」も家庭用蓄電池の選択基準として、極めて重要な要素です。

通常時には仕様の違いは感じませんが、停電時の動作が大きく異なります。

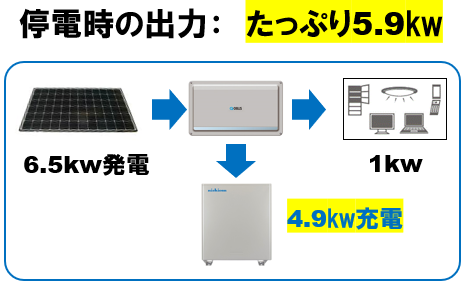

上図は、単機能型の停電時の動作モデルです。

停電時は、太陽光発電システムのパワーコンディショナは「自立運転モード」となり、出力はたったの1.5kWです。

上図のように、家庭内で1kWを自家消費する場合、残り0.5kWのみしか家庭用蓄電池の充電に充当できません。

太陽光発電システムの発電電力を6時間充電しても、3kWh程度しか蓄電できないのです。

停電が数時間で復旧すれば特に困ることもないですが、先日の千葉県での大停電のように停電が1週間以上続く場合、電池切れになるリスクがあります。

ハイブリッド型蓄電池

ハイブリッド型の家庭用蓄電池の場合、上図のようにパワーコンディショナの出力は5.9kW(ニチコン12kWhタイプの場合)と非常に大容量です。

家庭内で1kW自家消費した場合も、家庭用蓄電池の充電に4.9kWを充当できます。

2時間充電するだけで、10kWh程度の蓄電が可能です。

ハイブリッド型で、全負荷型の蓄電池を導入する場合、停電が起きてもほとんど気づかないくらい、通常時と同様の生活を送ることができます。

家庭用蓄電池の賢い選び方 まとめ

停電時こそ真価を発揮する家庭用蓄電池

家庭用蓄電池を検討する際、最も重視すべきは「停電時にどう機能するか」です。確かに日常では節電設備としても役立ちますし、FIT(固定価格買取制度)の満了により売電価格が下がったご家庭では、自家消費を増やすことで電気代を削減することも可能です。しかし、導入コストを考えると、その経済効果だけで投資を回収するのは難しいのが現実です。

経済性よりも価値が高い「安心」

家庭用蓄電池の価値が最大限に発揮されるのは災害時です。実際に千葉の大停電や北海道の震災では、多くの家庭で蓄電池が大活躍しました。導入していない家庭では、携帯電話を充電するためだけに近隣のガソリンスタンドに5時間も並ばざるを得ない状況も生まれました。毎日その労力やストレスを強いられることを考えると、蓄電池があることの価値は金額では測れません。

おすすめは「全負荷型」

導入するなら、できれば太陽光発電と組み合わせられるハイブリッド型の全負荷対応蓄電池が理想です。全負荷型であれば、停電時でも家庭全体に電力を供給でき、エアコンやIHといった200V機器も利用可能です。予算の制約がある場合でも、まずは「全負荷型」であるかどうかを優先するのがおすすめです。停電時にエアコンが使えるかどうかで、生活の快適さは大きく変わります。