エルガEVを徹底分析

ここ数年で、電気自動車(EV)という言葉を耳にする機会がずいぶん増えました。乗用車ではすでに、街中でも電気で走る車を見かけることが珍しくなくなりましたが、実はいま、その流れは公共交通の分野にも広がっています。とくに、毎日のように人々を乗せて街を巡る「路線バス」が、次なる主役として注目されています。

排気ガスを出さず、走行音が静かで、環境にも優しい。そんな特長を持つ電気自動車(EV)が、バスという実用的な乗り物に使われ始めているのです。これまで「電気の車は距離が走れない」「パワーが弱い」といったイメージを持っていた方にとっては、バスのような大型車両が本当に電気で動くのか、半信半疑かもしれません。

ですが、いまその常識が静かに変わり始めています。

本記事では、いすゞ自動車が開発した純電動の路線バス「エルガEV(イーブイ)」を取り上げ、電気自動車(EV)がバスの世界でどれだけ実用的に使われているのかを分かりやすくご紹介していきます。技術的な話に偏ることなく、私たちの暮らしのなかで何が変わりつつあるのか、未来のバスがどのような存在になっていくのかを、じっくり見ていきましょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金」メニュー

| エコキュート | 補助金 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)バスってどんなもの?

「電気自動車(EV)」と聞くと、多くの方はまず乗用車を思い浮かべるかもしれません。ガソリンとエンジンの代わりにバッテリーでモーターを動かし、静かに走る車。最近では多くの自動車メーカーが電気自動車(EV)を販売しており、充電スタンドも増えてきました。

では、バスが電気で動くと聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか。

「本当に電気だけで走れるの?」「バスは重たいし、距離も長く走るのでは?」そんな疑問を持つ方も多いはずです。

電気自動車(EV)バスは、エンジンを持たず、ディーゼル燃料も使いません。大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載し、これをエネルギー源としてモーターを駆動させて走行します。基本的な仕組みは乗用タイプの電気自動車(EV)と同じですが、車体の大きさや重さに対応するために、より強力なモーターや高容量の電池が使われています。

見た目は普通のバスと変わりませんが、乗ってみるとまず驚くのが「音の静かさ」です。エンジン音や振動がほとんどなく、バスが発進してもスーッと滑るように進みます。加速時も滑らかで、信号で停まるときの揺れも抑えられているため、乗り心地が格段に良くなっているのが実感できます。

また、排気ガスを出さないというのも大きな特長です。これにより、空気の汚れを抑えられるだけでなく、排気臭やアイドリング音のない快適な乗車環境が保たれます。住宅地や学校の近くを走る路線でも、住民への負担を減らせるのは大きな利点と言えるでしょう。

「電気だけで本当に一日走れるのか?」という疑問に対しても、現在の電気自動車(EV)バスは1回の充電で100キロ以上走行可能なモデルも登場しています。運行ルートや運転条件に応じて、夜間に車庫でフル充電を行い、日中の運行をカバーする仕組みがすでに実用化されつつあります。

電気自動車(EV)バスは、もはや「未来の乗り物」ではありません。静かで、きれいで、快適。そして、日常の交通手段としてしっかり機能する。それが、今の電気で走るバスの姿なのです。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金」メニュー

| エコキュート | 補助金 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

エルガEVとは何か?

電気自動車(EV)バスが実用的になってきた今、日本のバスメーカーも次々と新しい電気バスを市場に投入し始めています。その中でも注目を集めているのが、いすゞ自動車が開発した「エルガEV」です。

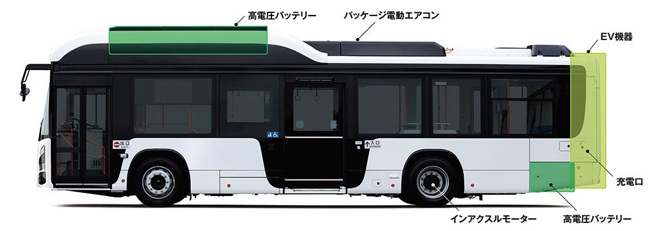

エルガEVは、いすゞが長年培ってきた商用車の技術と、最新の電動化技術を融合させた、純粋な電気自動車(EV)として設計された路線バスです。「EV対応に改造したバス」ではなく、最初から電気で動かすことを前提に一から設計されたことが大きな特徴です。だからこそ、使いやすさや安全性、メンテナンス性においても、高い完成度を実現しています。

このバスには、大容量のリチウムイオンバッテリーが搭載されており、一度の充電でおよそ200キロメートル程度の走行が可能とされています。これは一般的な市街地の路線バスの運行距離を十分にカバーできます。運行終了後に車庫で充電を行えば、次の運行までに充電を完了できるスケジュールを組めば、電気自動車(EV)でまかなえるという運用モデルが成り立ちます。

また、搭載されているモーターは、高出力かつ高効率。重たい車体を静かに、かつスムーズに走らせる力を持っています。登り坂でもしっかりと加速できるパワーがあり、都市部の坂道や、信号が多い道路でも問題なく運行できる仕様となっています。

車内の設計も、従来のバスと変わらないどころか、より快適になっています。エンジンがないため、車内の騒音は大幅に軽減され、空調の効きも安定しています。車体の床はフラットで、車いすやベビーカーの乗り降りもスムーズに行えるようになっています。運転席まわりには各種安全支援システムが導入されており、運転手の負担を軽減するとともに、事故のリスクを下げる仕組みも整っています。

さらに、いすゞは「日本の交通環境に合う電気バス」を目指して開発を進めています。たとえば、冬季の寒冷地での使用を想定した電池の保温機能や、狭い道路での取り回しを考えた車体設計など、きめ細かな配慮が随所に見られます。

エルガEVは、単なる電動化の象徴ではありません。日々の生活の中で「普通に使える」「安心して乗れる」バスとして、すでに現場での実用性を確立しつつあるのです。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金」メニュー

| エコキュート | 補助金 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

エルガEVが変える「街の風景」

エルガEVの導入が進むことによって、私たちの街の風景が少しずつ変わり始めています。これまで多くの都市でバスは、エンジン音や排気ガスとともに私たちの生活の一部となってきました。しかし、電気で走るバスが登場することで、その景色が大きく変わろうとしているのです。

まず最も感じられる変化は、「騒音の小ささ」です。電気自動車(EV)のバスは、ガソリン車やディーゼル車に比べて格段に静かです。エンジン音がほとんどなく、走行中の音は風やタイヤの音くらいしか聞こえません。この静がさは、乗客にとっても、バスを街で見かける人々にとっても、これまでのバスとは違う体験を提供します。

特に住宅地や学校、病院などの近くでは、バスの騒音が生活環境に与える影響が大きいものです。しかし、エルガEVのような電気バスが運行されることにより、静かな街並みが広がります。これは、住民にとってはありがたい変化となり、周辺環境の質が向上することに繋がります。

次に注目すべきは、「環境への配慮」です。エルガEVは、排気ガスを一切出しません。これにより、大気汚染の原因となるCO2や有害物質の排出が抑えられ、空気の質が改善されます。特に、都市部や交通量の多い場所では、これまで排気ガスで汚染されていた空気が、電気バスによって清浄化されることになります。この効果は長期的に見て、住民の健康にも寄与するものです。

加えて、「持続可能な社会の実現」という大きな視点から見ると、電気バスの導入は重要な一歩です。電気自動車(EV)は再生可能エネルギーと相性が良いため、将来的に太陽光や風力発電といったクリーンエネルギーで充電することで、バスの運行そのものが環境負荷を最小限に抑えることができます。これにより、公共交通機関が持続可能な形で運営され、次世代の交通手段として広がっていく可能性が高まります。

さらに、電気バスは「社会全体のCO2削減」にも貢献します。バスの運行には多くの燃料が必要ですが、電気を使うことでエネルギー消費の効率が上がり、燃料コストを削減できるとともに、長期的には環境負荷を減らすことができます。特に大都市では、バスの運行が集中しているため、この影響は非常に大きいと言えるでしょう。

エルガEVが走ることによって、私たちの街に静けさや空気の清浄、そして環境への配慮が広がり、持続可能な社会の実現に向けて一歩ずつ近づいていきます。バスが変わることで、街の景色が変わり、私たちの暮らしが少しずつ快適に、そして環境に優しくなっていくのです。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金」メニュー

| エコキュート | 補助金 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

なぜ今電気自動車(EV)バスなのか?

電気自動車(EV)の波が、いま確実にバス業界にも押し寄せています。

それは単なる流行や話題性によるものではなく、時代の要請ともいえる背景が存在しています。なぜ今、電気自動車(EV)バスが求められているのでしょうか。その理由を見ていきましょう。

まず第一に、「環境問題への対応」があります。日本を含む多くの国が「カーボンニュートラル(脱炭素社会)」の実現を掲げ、CO₂排出量の大幅削減を目標としています。運輸部門、とりわけバスなどの商用車は、燃料消費量が大きいため、電動化の効果が非常に高い分野です。排気ガスを出さずに走る電気自動車(EV)バスは、都市部の空気をきれいに保ち、気候変動対策としても非常に有効です。

次に挙げられるのは、「燃料コストの上昇」です。近年、ガソリンや軽油といった化石燃料の価格は変動が激しく、交通事業者にとっては大きな負担となっています。週ごとに価格が変動するので、企業としても業績見通しが立てづらいです。これに対して、電気は比較的安定して供給される上、再生可能エネルギーと組み合わせることで、より持続可能なエネルギー源として活用できます。特に大規模な車両を多数運行するバス会社にとっては、電気へのシフトは経済面でも理にかなっているのです。

さらに「公共交通の再構築」という観点もあります。少子高齢化が進む中、地方都市では利用者数の減少や赤字路線の増加といった課題に直面しています。電気自動車(EV)バスは、メンテナンス費用の削減や運行効率の向上といったメリットを活かし、こうした地域においても継続的なバス運行を可能にする手段として注目されています。

国土交通省や環境省をはじめとする各省庁は、電気自動車(EV)バスの導入を支援する補助金制度や実証実験を進めています。これにより、初期導入のハードルが下がり、各地の交通事業者が新しい技術を試す機会が増えています。エルガEVも、こうした流れの中で開発・導入が進められている一台です。

また、「企業の社会的責任」の一環として、環境に配慮した車両の導入を進める動きも加速しています。自治体や民間企業の中には、持続可能な交通システムを構築するために、積極的に電気自動車(EV)バスを導入し、環境保全に取り組む姿勢を示すところが増えています。

「静かで、クリーンで、経済的」。電気自動車(EV)バスは、いまの社会が抱える複数の課題に対する、一つの明確な答えです。だからこそ今、多くの都市が導入を検討し、そして少しずつ実際に導入され始めているのです。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金」メニュー

| エコキュート | 補助金 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

私たちの暮らしとのつながり

電気自動車(EV)バスと聞くと、「自分には関係ない」と感じる方も多いかもしれません。車に乗る機会が少ない方や、バスに普段から乗らないという方にとっては、どこか遠い存在に思えるかもしれません。しかし、エルガEVのような電気自動車(EV)バスの普及は間接的に私たちの生活にいい影響をもたらします。

たとえば、通勤・通学で使うバスが、ある日いつもより静かになったら。あるいは、住宅街の道を通るバスが、以前よりも静かで振動も少なくなった。そんな体験をする時がそう遠くない内に訪れます。

私たちが電気自動車(EV)バスの恩恵を受けるのは、乗っているときだけではありません。バス停の近くに住んでいる方にとっては、エンジン音や排気ガスのストレスが少なくなることで、生活環境がより快適になります。小さな子どもや高齢者がいる家庭にとっては、こうした環境の変化が安心につながることもあるでしょう。

また、自治体や地域社会にとっては、電気自動車(EV)バスの導入は「未来に向けたまちづくり」の一環です。環境への配慮だけでなく、持続可能な公共交通を整備することは、地域の活性化にもつながります。そしてそれは、そこで暮らす一人ひとりの暮らしをより良くしていくことにつながります。

いま、街を走る電気自動車(EV)バスは「未来の乗り物」ではなく、「いま、すでにある日常の一部」になりつつあります。意識していなかったとしても、私たちはその変化の中に生きています。未来を変えるのは、決して遠くの誰かではありません。日々の暮らしの中で、静かに進んでいる変化こそが、未来そのものなのです。

エルガEVの存在は、そのことを私たちに気づかせてくれます。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金」メニュー

| エコキュート | 補助金 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

エルガEVのまとめ

電気自動車(EV)バスは、単なる新しい乗り物ではありません。エルガEVのように、実用性と快適性、そして環境への配慮を兼ね備えた電気で走るバスは、私たちの街のあり方そのものを少しずつ変え始めています。

排気ガスのない静かな走行、乗り心地の向上、そして持続可能な公共交通という選択。これらはすべて、私たちの暮らしの中で確実に価値を生み出しています。

遠い未来の話ではなく、すでに始まっている変化。それが、電気自動車(EV)バスの姿です。これからの街には、こうした静かでやさしい乗り物が当たり前の存在として溶け込んでいくでしょう。