近年、環境意識の高まりやガソリン価格の上昇を背景に、電気自動車(EV)への注目が急速に広がっています。走行時に二酸化炭素を排出しない点や、ガソリン代を気にせず走れる点は、多くの方にとって大きな魅力です。また、国や自治体の補助金制度が整ってきたことで、購入を現実的に検討する人も増えています。

しかし、電気自動車(EV)はまだ普及途上であり、ガソリン車と比べると実際に乗っている人の体験談が身近に少ないという現状があります。そのため「本当に故障しにくいのか」「トラブルが起きたらどうすればいいのか」という疑問を持つ方が少なくありません。

よくある不安の声

電気自動車(EV)を検討している方や、購入したばかりの方からは、次のような不安がよく聞かれます。

・ガソリン車に比べて壊れやすいのではないか

・バッテリーの寿命が短いのではないか

・遠出をしたときに充電できず立ち往生しないか

・修理や点検にかかる費用が高いのではないか

これらは誰もが気になる点であり、特に機械に詳しくない人にとっては「もしもの時にどう対応すればいいのか」が分かりにくく、不安の大きな原因となっています。

電気自動車(EV)に関する「よくあるトラブル事例」と「日常的にできる対策」を分かりやすく紹介します。さらに、故障やトラブルが起きたときに頼れるサポート体制や、任意保険の特約といった安心材料についても解説します。 難しい専門用語は避け、電気自動車(EV)オーナー初心者の方でも理解しやすい内容にまとめています。これから購入を検討する方にとっても「事前に知っておくと安心できる知識」をお伝えします。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)の故障やトラブルは本当に多いの?

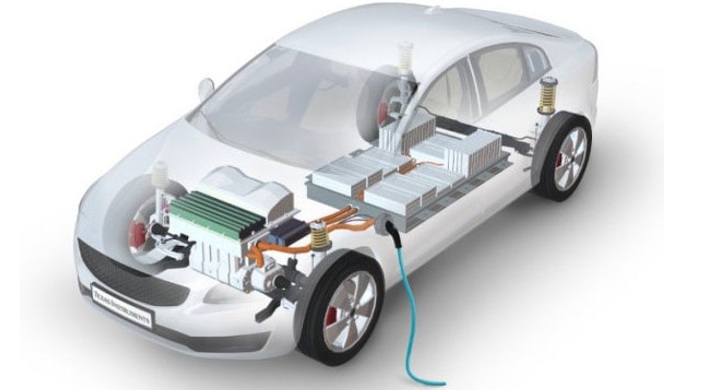

電気自動車(EV)に対して「新しい技術だから壊れやすいのではないか」と感じる方も多いですが、実は構造面ではガソリン車よりもシンプルです。

エンジンを搭載するガソリン車は、数千点もの部品が複雑に組み合わさって動いています。それに対し、電気自動車(EV)はモーターと大容量バッテリーが心臓部であり、オイル交換や排気系のメンテナンスが不要です。

そのため、部品点数が少ない分だけ「機械的な故障のリスクは低い」といわれています。実際に、メーカーの点検項目もガソリン車より少ないことが一般的です。

故障の少なさと同時に存在する「特有の不安」

壊れにくい一方で、電気自動車(EV)ならではの不安や注意点も存在します。たとえば以下のようなものです。

・バッテリーの劣化や充電性能の低下

・充電器やソフトウェアのトラブル

・寒冷地での航続距離の減少

・重量によるタイヤやブレーキの摩耗

これらはガソリン車にはほとんどない特徴的な課題です。特に、バッテリーの性能低下は走行距離に直結するため、オーナーにとって大きな関心事となります。

電気自動車(EV)のトラブル傾向

各国で発表されている調査によると、電気自動車(EV)は「エンジン故障や排気系のトラブルがないため、メカ的な故障は少ない」と報告されています。一方で、ソフトウェア更新や充電関連のトラブル件数はガソリン車に比べると高い傾向があることも事実です。

つまり、「機械的に壊れにくい」一方で「電子制御やバッテリー周りのトラブルが発生する可能性はある」というのが電気自動車(EV)の現状です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

実際によくあるトラブル事例

バッテリーの劣化と航続距離の低下

電気自動車(EV)のもっとも特徴的な部品が大容量バッテリーです。このバッテリーは充放電を繰り返すことで少しずつ性能が低下していきます。劣化が進むと、購入当初より走行できる距離が短くなるため「遠出がしにくい」と感じるケースがあります。

メーカー保証で一定期間はカバーされるものの、長期的に乗る場合は避けられない課題です。

EVの充電トラブル

日常的に発生しやすいのが充電に関するトラブルです。直接的な車両トラブルではないですが、充電不足により、電欠のリスクが高まります。

・急速充電器を利用しようとしたが故障していて使えなかった

・充電器に接続しても正常に反応しない

・充電速度が遅く、予定通りに充電が終わらない

特に外出先で充電ができないと不安が大きくなります。原因は充電設備側にあることも多く、ユーザー側でトラブル対処ができないので慌てるケースが多いです。

ソフトウェアのエラーや警告ランプ

電気自動車(EV)は電子制御の比率が高く、ソフトウェア更新や制御システムの不具合によるトラブルも報告されています。

例えば、ディスプレイに警告ランプが表示されたり、操作できる機能に制限がかかることがあります。大きな故障ではなくても、突然の警告表示に驚いき、動揺してしまう方は多いです。

タイヤやブレーキの摩耗

電気自動車(EV)はバッテリーを搭載するため重量が大きく、その分タイヤやブレーキへの負担も増えます。走行性能が高いため加速や減速も力強く、思った以上に摩耗が早いと感じるオーナーもいます。定期的な点検を怠ると安全性に関わるリスクが高まります。

EVの冬場のトラブル

冬場には寒さによってバッテリー性能が低下し、航続距離が大幅に短くなることがあります。さらに暖房使用による電力消費も加わるため、普段の感覚で走行していると「予想より早く電欠に近づいてしまった」というケースも珍しくありません。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

EVのトラブル時の基本的な対処法

電気自動車(EV)に限らず、トラブルが発生したときに大切なのは「慌てないこと」です。ディスプレイに警告ランプが表示されたり、充電ができなかったりすると焦ってしまいがちですが、まずは車両の表示内容や状況を冷静に確認しましょう。エラー表示でも、実際には重大な故障ではない場合が多くあります。まずは安全な場所に停車して、状況を確認しましょう。

取扱説明書やサポート窓口を活用する

警告表示が出た場合は、まず車両の取扱説明書を参照することが基本です。多くの車種では、エラー表示に対応する解説や対処方法が記載されています。

また、メーカーやディーラーのサポート窓口に連絡すれば、電話越しに状況を確認しながら具体的な対応を案内してもらえます。近年では車両自体にメーカーサポートへの通信機能が備わっているものもあるので、そういったサービスに加入するのも。1つの手段です。

充電できないときの確認ポイント

外出先で充電できないときには、以下の点を順番に確認すると原因を切り分けやすくなります。

・充電ケーブルがしっかり接続されているか

・充電器本体にエラー表示が出ていないか

・別の充電スポットで試してみるとどうか

充電できない場合の多くは、車両側ではなく充電器側の不具合が原因です。焦らずに別の充電スポットを利用することで解決するケースも多くあります。

移動できないときはロードサービスを利用する

もし走行不能になったり、充電が切れてしまった場合には、無理に動かそうとせずロードサービスを利用するのが安心です。電気自動車(EV)にはメーカー独自のロードサービスが付帯している場合があり、最寄りの充電スポットやディーラーまで搬送してもらえます。一般の自動車保険に加入している場合も、JAFや保険会社のロードサービスが利用できることがあります。

無理に自分で修理しない

電気自動車(EV)は高電圧バッテリーを搭載しているため、素人が不用意に触るのは危険です。自分で修理を試みず、必ず専門の整備工場やディーラーに任せることが重要です。特に電装系のトラブルは、正しい知識や専用の工具がなければ対応できません。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

日常的にできる予防策

バッテリーを長持ちさせる工夫

電気自動車(EV)の心臓ともいえるバッテリーは、劣化を完全に避けることはできませんが、使い方によって寿命を延ばすことが可能です。特に充電の仕方がポイントです。

・バッテリー残量を0%近くまで使い切らない

・100%まで充電するよりも20〜80%を目安に使う

・急速充電ばかりに頼らず、普通充電を基本にする

このような習慣を意識することで、バッテリーへの負担を減らし、長く安定した性能を保つことができます。

ソフトウェアアップデートを忘れずに

電気自動車(EV)は、パソコンやスマートフォンと同じようにソフトウェアで制御されています。メーカーから配信されるアップデートを適用することで、不具合の改善や新機能の追加が行われる場合があります。通知が来たら放置せず、定期的に更新しておくことがトラブル防止につながります。

タイヤやブレーキの点検を習慣にする

電気自動車(EV)は車重が重いため、タイヤやブレーキへの負担が大きいのが特徴です。特にタイヤの空気圧が低いまま走行すると摩耗が進みやすく、航続距離の低下にもつながります。

意外な盲点で、オイル交換などでディーラーに出向かなくなるので、タイヤなどのメンテナンスが見落とされがちになるようです。購入店などで、月に一度は空気圧や摩耗具合をチェックするのがおすすめです。

冬場は寒冷地対策を意識する

寒さが厳しい地域では、バッテリー性能が落ちやすく航続距離が短くなる傾向があります。出発前に車内を充電中に暖めておく「プレヒート機能」や、シートヒーターを優先して使うことで電力消費を抑える工夫ができます。日常の小さな工夫で冬場の不安を和らげることが可能です。

自宅充電環境を整える

外出先の充電スポットだけに頼ると、混雑や故障で思うように充電できないことがあります。自宅に普通充電器を設置しておけば、夜のうちに安心して充電でき、急なトラブルを避けやすくなります。購入前から充電環境を整えておくことが、長く安心して電気自動車(EV)に乗るための重要なポイントです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)オーナーが利用できる安心サポート

メーカー保証で安心を確保する

電気自動車(EV)には、ガソリン車と同じように新車保証が付帯しています。特にバッテリーに関しては、多くのメーカーが「8年または10万キロ」といった長期保証を設定しています。これはバッテリーが高額であることを踏まえた安心材料です。保証期間内であれば、容量が大きく低下した場合に交換や修理を無償で受けられるケースが多いです。

ディーラーのメンテナンスパック

車検や点検をパッケージ化した「メンテナンスパック」を利用すれば、予防整備を計画的に行えます。電気自動車(EV)は部品点数が少ないため整備内容自体はシンプルですが、タイヤやブレーキなど負担がかかりやすい部分をしっかり点検してもらえるため安心です。定期的に整備を受けることで、長期的なメンテナンス費用を抑えることにもつながります。

ロードサービスの活用

電気自動車(EV)には、メーカー独自のロードサービスが付帯していることがあります。電欠になった場合、最寄りの充電スポットやディーラーまで無料で搬送してもらえるサービスが代表的です。さらにJAFや自動車保険に付帯するロードサービスも利用可能で、レッカー搬送やバッテリー上がり時の対応など幅広くカバーできます。

任意保険の特約を活用する

最近では、電気自動車(EV)向けの特約を備えた自動車保険が増えてきています。代表的なものは以下のとおりです。

・電欠時のレッカー搬送サービス:走行中に電気が切れた場合、近くの充電スポットまで搬送

・充電ケーブルの盗難・破損補償:専用ケーブルは高額なため、補償があると安心

・バッテリー損害補償:事故や自然災害でのバッテリー破損をカバー

・代車サービス(電気自動車(EV)代車対応):修理中に同等クラスの電気自動車(EV)を貸してもらえる場合もある

通常の自動車保険に追加するだけで利用できるケースが多く、万一の際に大きな安心感を得られます。

専用アプリやサービスを日常的に活用

電気自動車(EV)には、専用アプリが用意されていることが多く、充電残量の確認や充電スポットの検索が可能です。特に外出時にはアプリを使ってリアルタイムで充電設備の空き状況を確認できるため、トラブルを避けやすくなります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)のメンテナンス費用や維持コスト

電気自動車(EV)の最大の懸念点としてよく挙げられるのが、バッテリー交換の費用です。大容量バッテリーは車両価格の中でも大きな割合を占める部品であり、交換には数十万円から100万円以上かかる場合もあります。ただし、多くのメーカーは「8年または10万キロ」といった保証を設定しており、一定期間は劣化や容量低下に無償で対応してもらえることが一般的です。そのため、保証期間内は大きな出費になる可能性は低いといえます。

消耗品コストは意外と少ない

ガソリン車と違い、電気自動車(EV)はオイル交換が不要です。また、回生ブレーキを使うことでブレーキパッドの摩耗も少なく、部品交換の頻度が低い傾向があります。機械的な部品が少ないので、定期的にかかるメンテナンス費用はガソリン車よりも抑えられるケースが多いです。

電気代とガソリン代の比較

走行にかかるエネルギーコストも大きな違いの一つです。自宅で充電した場合、電気代は1キロあたり3〜5円程度といわれており、ガソリン車に比べて大幅に安く済みます。例えば、1,000キロ走行した場合の燃料代を比較すると、ガソリン車では1万円以上かかるのに対し、電気自動車(EV)では数千円で済むことが多いです。長期的に見れば、この差が大きな節約につながります。

自宅充電設備の初期投資

電気自動車(EV)を快適に使うためには、自宅に充電設備を設置するのが理想です。普通充電器の設置には10万〜20万円程度の費用がかかる場合がありますが、国や自治体の補助金が適用できるケースもあります。一度設置すれば日常の利便性が大きく向上し、外出先の充電に頼る必要が少なくなります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

EVの故障リスクのまとめ

故障リスクはイメージより低い

電気自動車(EV)に興味を持つ方の多くが「新しい技術だから故障が心配」と感じます。しかし、実際にはエンジンや排気系といった複雑な構造を持たないため、ガソリン車よりも故障が少ないという面があります。もちろんバッテリーやソフトウェアなど特有の注意点はありますが、それを理解しておけば大きな不安にはなりません。

トラブルを防ぐための日常習慣

充電方法を工夫する、定期点検を受ける、冬場はプレヒート機能を活用する。こうした小さな習慣が、電気自動車(EV)を長く快適に使うための鍵です。特別な知識がなくても実践できる工夫ばかりなので、日常生活に取り入れることでトラブルを大きく減らすことができます。

サポート体制を味方につける

メーカー保証やディーラーのメンテナンスパック、ロードサービス、任意保険の特約など、電気自動車(EV)を安心して利用するための仕組みは数多く用意されています。これらをうまく活用することで、「もしものときにどうしよう」という不安を解消できます。サポート体制を理解しておくことは、安心につながる大切なポイントです。

未来のクルマを安心して楽しむために

電気自動車(EV)はまだ新しい存在ですが、すでに多くの人が日常生活で快適に使いこなしています。トラブルをゼロにすることはできませんが、事前に知識を持ち、日常の工夫やサポートを活用することで、大きな不安は解消できます。

これから購入を検討している方も、すでに乗り始めたばかりの方も、「電気自動車(EV)は思ったより扱いやすい」と感じられるはずです。安心して未来のクルマ生活を楽しんでいきましょう。