地球温暖化対策やカーボンニュートラルを背景に、世界中で注目を集める電気自動車。どうしても今後の展開や将来性が気になります。EVの普及は鈍化しているともいわれますが、それはどうしてなのか、EVにはどのような問題や課題があるのか、知りたい方も多いでしょう。

この記事では、電気自動車の現状と今後の展開を予測しました。普及鈍化の原因や充電インフラの整備状況、バッテリー技術の進化、価格の動向、政府政策など関連した論点を網羅的に解説しています。電気自動車導入者や導入検討者の方にご一読いただけますと幸いです。

▶ V2Hの商品比較・メリットデメリット

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車普及の現状分析

まずは、電気自動車普及の現状を確認しておきましょう。欧米、中国、日本、世界全体でのEVの普及状況をリサーチしました。

欧米の電気自動車(EV)の普及状況は?

ヨーロッパ(EU)におけるEVの普及率は順調に拡大しています。1年間の新車販売に占めるEVの割合が、2021年は9.1%で約88万台、2022年は12.1%で約112万台ときて、2023年のシェアは14.6%で約154万台を達成しました。(欧州自動車工業会調べ)

一方、アメリカは、2021年に3.2%で約49万台、2022年は5.8%で約81万台、2023年は7.6%で約119万台を達成し、こちらも徐々にではありますがシェアが伸びています。

中国の電気自動車(EV)の普及状況は?

中国では、欧米以上にEVが高いシェアをキープしています。中国における新車販売に占めるEVの割合は、2021年に11.1%(約292万台)、2022年は20.0%(約537万台)、2023年は22.2%で約669万台となりました。22年から23年のシェアの伸び率は微増ですが、EVの販売台数自体は大きく向上しています。(中国自動車工業協会調べ)

日本の電気自動車(EV)の普及状況は?

日本におけるEV市場は、欧米や中国と比べるとスケールダウンしますが、統計のうえでは着実に規模を拡大させつつあります。新車販売に占めるEVの割合は、2020年に0.59%で約1万5000台、2021年は0.88%で約2万1000台、2022年は1.42%で約3万2000台、2023年は1.66%で約4万4000台(普通乗用車)でした。

上記はEVのみの統計です。EVとPHEV(プラグインハイブリッド)を合わせた2023年の実績は、シェアが約3.63%、台数は約9万6000台となります。(日本自動車販売協会連合会調べ)

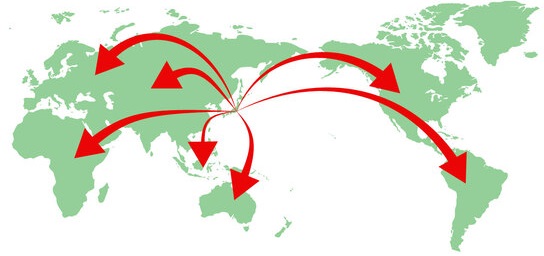

世界全体の電気自動車(EV)の普及状況は?

世界全体におけるEVのシェアは、EV・PHEVを合わせて2020年は4.2%(1000万台)、2021年は9%(1500万台)、2022年は14%(2500万台)と堅調な拡大を見せています。(国際エネルギー機関・IEA調べ)

成長著しいのは中国とEUです。世界の電気自動車市場は両地域が力強く牽引しているといえるでしょう。日本単独で見ると伸び悩んでいるように見えますが、世界全体では確実にスケールアップしています。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の普及鈍化の主な原因

世界のEV市場は、拡大していると言いましたが、普及の進捗状況は鈍化しています。走ってはいるものの、ペースダウンしてきたという状況です。ここでは、電気自動車における普及鈍化の現状と主な原因を探りました。

電気自動車の普及鈍化の現状

EVの普及は進んでいるものの、歩みは鈍化してきている。これは各国の共通した課題となっています。例えば、EUでは、2023年(10月-12月)の新車販売台数が前年比5.5%増となりましたが、EVの貢献度(寄与度)は大幅に縮小しました(欧州自動車工業会・ACEA)。同様に米国でも、PHVの販売は増えていますが、それに対してEVの売上高は低調です。

2024年の世界全体の見通しでも、EV市場の伸び率は2023年の29%から27.1%に低下すると見られています(調査会社カナリス)。では、普及鈍化の原因はどこにあるのでしょうか。

電気自動車の鈍化の原因

EVの普及鈍化の要因の一つには、補助金削減の影響が挙げられています。これは各国で状況が異なりますが、例えばドイツでは、本来はコロナ対策だった予算をEV購入補助金に転用したケースで、その転用が認められず、補助金が予定より1年早く終了してしまう事態を迎えています。調査会社カナリスによる2024年に世界のEV市場の伸びが鈍化する予測においても、補助金削減の影響を普及鈍化の要因に挙げています。

他にも、HV(ハイブリッド)やPHEV(プラグインハイブリッド)への需要増により、相対的にEVの普及鈍化が目立ってきたことや、充電インフラ不足の問題も普及を阻害する要因として有力です。充電インフラ不足は、特に日本において深刻な問題といえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

充電インフラの整備状況と課題

電気自動車の普及鈍化は、脆弱な充電インフラ整備が招いているという側面もあります。日本ではどのような状況でしょうか。

▶ V2Hの商品比較・メリットデメリット

国内の公共充電器の整備状況

日本における充電インフラの整備状況は前進しています。2030年までに充電インフラを15万基設置するとしたグリーン成長戦略のスローガンのもと、2022年には2.9万基、2023年には約3万基、2024年には2023年の約3割増しとなる4万口台となりました。

EVへの需要拡大による自然増もありますが、政府による目標の設定と補助金の増額もインフラ拡大を後押ししたと見られています。とはいえ、国内の充電インフラ整備に関しては、以下のような問題もあります。

国内における充電インフラ整備の課題とは?

国内における充電インフラ整備に関しては、いくつかの課題があります。一つは「認知」です。充電インフラは着実に整備されていますが、その事が認知されていないという状況があります。また、充電インフラの空白地帯も少なくなく、今後は日本全国を網羅する「面的」なインフラ整備が必要です。

基数の偏在性も課題となっています。東京都心部の基数は多いですが、有料駐車場や自動車販売会社などスポットが限定されるほか、地方では依然として充電インフラが存在しない空白地域が多く残っています。全国的に偏りのないインフラ整備が必須です。

課題解消に向けた取り組み

充電インフラの課題解消に向けては、政府の取り組みと事業者の努力を同時に遂行することが大事です。政府の施策では、電気自動車の普及促進や、不採算箇所への資金的な支援、各種の規制緩和などがあります。一方、事業者の努力では、充電インフラのキャパシティの増強や、高効率充電器の開発(出力UP/口数増加)、コスト削減、更新ピークの平準化、その他があります。

効率性と利便性を備えた充電インフラをあまねく全国津々浦々に整備し、その事を広く周知徹底し認知度を向上することが大切です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

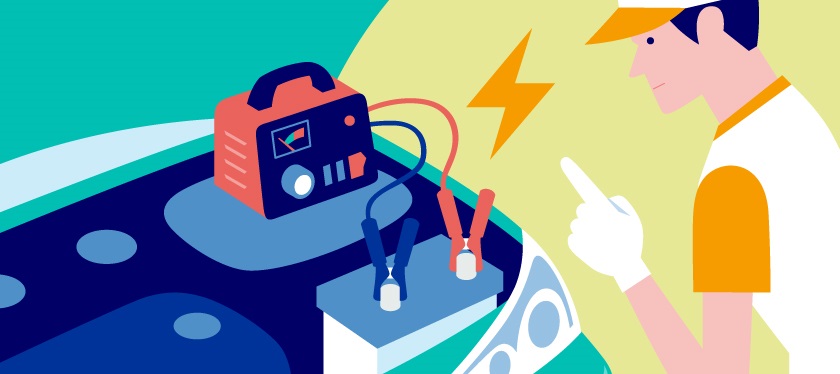

バッテリー技術の進化と価格の動向

電気自動車(EV)の普及を促進する要因としては、バッテリー技術が大きな比重を占めています。EVのバッテリー技術はどのように進化してきたのか、価格の動向も含めて現状をまとめました。

鉛蓄電池からリチウムイオン電池へ~バッテリー技術の進化の歴史

電気自動車のバッテリー技術は、1891年に登場した鉛蓄電池から始まりました。EV初のバッテリーとして注目を集めましたが、車体重量の半分を占めるほど重く、航続距離も短かったため、普及には至りませんでした。

次なる挑戦「ニッケル水素電池」

その後、ニッケル水素電池がEVに採用されました。しかし、改良は進んだものの、エネルギー密度やコスト面で課題が残り、EVの本格的な普及を後押しするには不十分でした。

実用化を加速させた「リチウムイオン電池」

電気自動車(EV)を実用的な存在へと押し上げたのはリチウムイオン電池です。高いエネルギー密度と小型化を両立できるこの電池は、1997年に日産が世界で初めて採用。その後、2009年には三菱自動車「i-MiEV(アイ・ミーブ)」が搭載したことで、一気に注目を集め、EVバッテリーの主流となりました。

EV普及を支えた電池技術の系譜

こうして、鉛蓄電池からニッケル水素電池、さらにリチウムイオン電池へと技術は受け継がれてきました。基盤を築いた鉛蓄電池、普及を加速させたリチウムイオン電池。この二つがEVの歴史を支える柱となり、今日の電気自動車の普及へとつながっています。

バッテリー価格の動向

電気自動車にかかるコストの中で、バッテリーは最も大きな割合を占めています。メーカーや車種によって差はあるものの、EVバッテリーの価格帯は4,000ドル(約60万円)から20,000ドル(約300万円)が中心で、ガソリン車と比べると初期費用が高くなる要因となっています。

リチウムイオンバッテリーの価格下落

しかし、技術の進歩とともにバッテリー価格は年々下がっています。特にリチウムイオンバッテリーのコスト低下は顕著です。2010年には1kWhあたり約1,000ドル(約15万円)もしていたものが、2020年には約137ドル(約2万1千円)まで下落しました。この10年で約85%ものコスト削減が実現された計算です。

価格下落を支える要因

こうした価格低下の背景には、製造技術の進歩があるのはもちろん、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)のような安価な原材料を使いながらも高品質な製品を作れるようになったことも大きく影響しています。これにより、EVバッテリーは今後もさらに価格低下が期待され、普及の追い風となるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

政府政策と補助金の影響

電気自動車における政府政策とは?

日本に限った話ではありませんが、電気自動車普及のカギを握っているのは、政府政策と補助金の存在です。日本では、2030年までに充電インフラを30万口、2035年には乗用車新車販売に占める電気自動車のシェアを100%とする国家目標を設定しています。それと同時に、電気自動車の車両購入費、充電インフラの設置費、両方で国や自治体が補助金を給付しています。これらの政策や補助金がEVの普及状況に与える影響は少なくありません。

電気自動車の普及を促進する国・自治体の補助金とは?

電気自動車に対する補助金は、国や自治体が実施する公的支援制度で、一定の条件を満たした場合に購入費用の一部を負担してもらえる仕組みです。制度内容や条件は年度ごと、車種ごとに見直されながら運用されており、予算には限りがあるため、その範囲内で交付されます。

2024年度の補助金例

2024年度の事例では、電気自動車(EV)の補助上限額が85万円、軽EV・PHEV(プラグインハイブリッド車)の補助上限額が55万円に設定されています。申請にあたっては「初度登録であること」や「他の国の補助金と重複しないこと」などの条件が求められます。金額や要件は毎年変更されるため、購入前に必ず最新の公式情報を確認する必要があります。

自治体補助金の特徴

地方自治体が実施する補助金制度は、制度そのものの有無から補助額、申請条件に至るまで自治体ごとに異なります。そのため、新車を登録する自治体の制度を調べることが欠かせません。

併用の可否

補助金の活用では「国の補助金」と「自治体の補助金」を併用することが可能です。ただし「国の補助金」と「国の補助金」を二重に使うことはできません。よりお得にEVを購入したい場合には、国と自治体の制度をうまく組み合わせられるかどうかを必ず確認しましょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

消費者の電気自動車に対する認識と誤解

日本におけるEV普及の障壁としてよく挙げられるのが、「充電スタンドが少なく実用的ではない」という指摘です。確かに、欧州や中国と比較するとインフラ整備のスピードは遅れていますが、都市部を中心に設置数は着実に増加しており、国の支援も受けながら今後さらに拡充される見込みです。一方で、ガソリンスタンドは減少傾向にあり、将来的な利便性を考えると充電スタンドの拡充が優位に働く可能性もあります。

車体価格とコストパフォーマンスの認識

「EVは車体価格が高すぎる」という意見も普及のブレーキになっています。確かに現時点ではガソリン車より高額ですが、国や自治体の補助金を活用すれば導入費は大幅に抑えられます。また、最新モデルでは航続距離が500kmを超えるものも登場しており、コストパフォーマンスは着実に向上しています。

解決に向かうEVの課題

電気自動車はまだ発展途上の分野ですが、技術の進歩やサービス改善により、現時点での弱点は時間とともに解消されると考えられます。さらに、国家政策や補助金制度が後押しとなり、EV普及の環境は年々整いつつあります。ガソリン車に比べて劣っている部分も、追いつき、やがて追い越すのは時間の問題といえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

石油価格変動が電気自動車市場に与える影響

石油といえばガソリン車を連想しますが、その価格動向は電気自動車市場にも少なからず影響を及ぼしています。特にガソリン価格の変動は、EV需要の増減を左右する要因のひとつです。

ガソリン価格の下落とEV需要の停滞

ガソリン価格が下がると、ガソリン車のコストパフォーマンスが高まります。その結果、「ガソリン車の方が効率的で便利」という印象を与え、相対的にEVへの関心度が低下する傾向があります。

ガソリン価格の上昇とEV需要の高まり

逆に、ガソリン価格が上昇すると人々は燃費の良い車種、さらには環境負荷の小さいクルマを求めるようになります。このとき選択肢に挙がるのが、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)です。電気料金もエネルギー価格に連動して上がる可能性はありますが、それでも「脱ガソリン」という大きな流れに沿った動きが強まります。

今後の石油価格とEV普及の見通し

世界情勢は不安定であり、経済・地政学的リスクを受けて原油価格が高騰する可能性は十分にあります。もし石油価格が上昇すれば、脱ガソリンの気運が一層高まり、EV市場の成長が加速することは間違いないでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の性能と利便性の向上策

電気自動車の普及拡大を図るためには、電気自動車の性能と利便性の向上が欠かせません。どのような施策が考えられるのか、ここでは「半導体開発」と「航続距離の伸長」という2つのポイントを取り上げます。

過酷な環境でも安定走行をするための半導体開発

電気自動車のあらゆる性能を左右するのは半導体にあります。半導体は電化製品でもおなじみですが、電気自動車においても、車体に備わる一切の部品(電子機器)を制御する重要な働きを担っています。もちろんEVの燃料ともいえる、電力を正常かつ安定的に供給するためにも必要です。

逆に言うと、この半導体の性能を高めていくことができれば、電気自動車の性能や安定性も今以上に高められることを意味しています。例えば、半導体の放熱性を向上することで、大電力を使用したダイナミックな走行や、過酷な環境下でもデリケートなバッテリーを保護しながら安定走行を継続することが可能です。熱を発しやすく、それによって性能が左右される電気自動車においては、半導体のクオリティが発展のカギを握っています。

EVの利便性を増す航続距離の伸長

EVの購入を思いとどまらせる要因の一つには、EVの航続距離の短さもあります。EVはただでさえ充電に時間がかかるうえ、ガソリン車と比べて航続距離が短いため、実用性や利便性が薄いと感じる方も多いかもしれません。

しかし逆に言うと、航続距離の伸長を実現すれば、電気自動車の普及拡大はしやすくなるでしょう。方法の一つは、半導体の小型軽量化です。EVに搭載する半導体を今以上に小さく軽くすることができれば、より大きなバッテリーを積むことができ、それによって性能が向上し航続距離を伸ばすことが可能になります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車普及に向けた新たな戦略

政府が掲げる電動車100%の目標

電気自動車の普及を後押しするうえで、日本政府自らが旗振り役となり、長期的な戦略を明示しています。2021年に発表された「グリーン成長戦略」では、「2035年までに新車販売に占める電動車の比率を100%にする」という方針が打ち出されました。ここでいう電動車には、電気自動車(EV)に加えて、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド車(HEV)、燃料電池車(FCEV)が含まれます。

インフラ整備の数値目標

普及を現実のものとするためには、車体だけでなく充電インフラの整備が欠かせません。政府は同戦略のなかで、「2030年までに充電インフラを30万口にまで拡充する」という数値目標を掲げています。充電スタンド網が十分に整えば、ガソリン車と同等以上の利便性が実現し、EVの定着は大きく進むと期待されています。

EV政策の本質とカーボンニュートラルへの道

政府の戦略は単なるEVの販売促進にとどまりません。むしろ「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた包括的なエネルギー転換の一環として、新エネルギー車(NEV)の普及を推し進めることが狙いです。そのなかで、EVは重要な柱として位置づけられており、社会全体の脱炭素化を担う存在へと進化していくことが期待されています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の未来予測

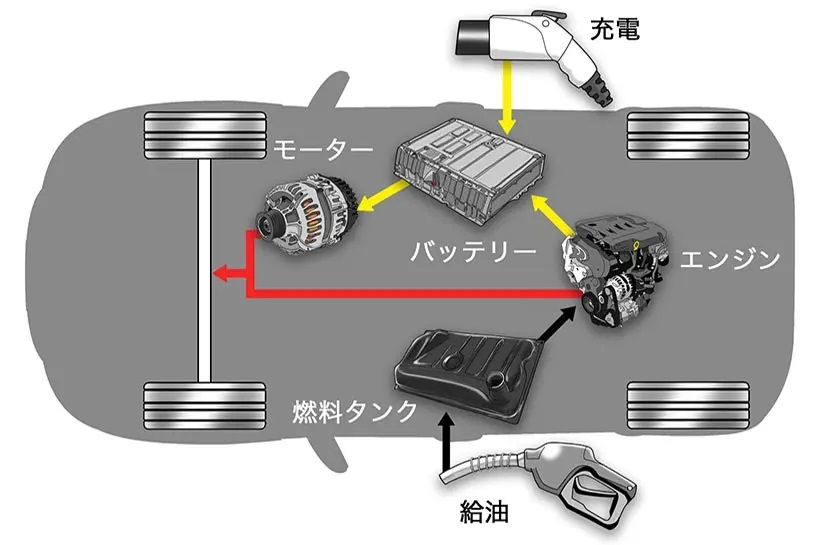

ハイブリッド車という過渡期の選択肢

現状において、ガソリン車から電気自動車へ一気に移行するのは現実的ではありません。その中間的な存在として注目されるのがハイブリッド車(HV)です。ハイブリッド車はガソリンエンジンと電動モーターを併用する仕組みを持ち、ガソリン車としても電気自動車としても走行できる柔軟性があります。

HVが果たす役割とEVへの橋渡し

ガソリン車を一夜にしてすべて電気自動車に置き換えるのは難しいため、今後しばらくはハイブリッド車が重要な役割を担っていくと考えられます。HVは燃費効率や環境性能を高めつつ、ユーザーにEVの走行感覚を体験させる橋渡しの存在でもあります。その意味で、EV普及に至るプロセスにおける過渡期の技術と位置づけられます。

最終的に到来するEVの時代

いずれは、電気自動車が主役となる時代が訪れるでしょう。排気ガスは地球温暖化や大気汚染の要因となるだけでなく、人間の健康にまで悪影響を及ぼすことが懸念されています。こうしたリスクを軽減するために、各国で電動化を推進する取り組みが進められており、世界的な気運が高まっています。電気自動車の普及は、環境問題や健康被害の解消に大きく貢献し、持続可能な社会の実現につながっていくはずです。