エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)の充電方法の種類

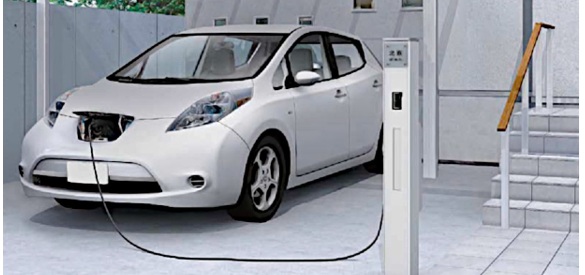

電気自動車(EV)を維持していくうえで、もっとも重要なポイントのひとつが「どこで充電するか」という点です。ガソリン車のように、給油スタンドに立ち寄って数分で満タン、というわけにはいきません。電気自動車(EV)には「充電時間」と「充電場所」に関する制約があります。まずは、現在主に使われている充電方法について、基本を押さえておきましょう。

普通充電と急速充電の違い

電気自動車(EV)の充電方式には、大きく分けて「普通充電」と「急速充電」の2種類があります。

・普通充電:

一般的なコンセントや専用の充電器を使って、長時間かけて充電する方法です。3kWまたは6kWの出力が一般的で、満充電までに数時間(車種によっては8時間以上)かかることがあります。家庭用の200V電源を活用するタイプが多く、自宅や職場など、長時間駐車できる場所での使用が想定されています。

・急速充電:

短時間でバッテリーをある程度まで充電できる方式です。多くの車種が約30分程度で80%近くまでの充電が可能です。出力は50kW以上が主流で、高速道路のサービスエリアや、商業施設の駐車場、ディーラーなどに設置されています。短時間で済む反面、バッテリーに負荷がかかりやすいため、メーカーによっては使用頻度に制限を設けている場合もあります。

この2つは、使い分けることが前提とされており、「毎日普通充電で少しずつ」「長距離移動の前に急速充電で一気に」という使い方が一般的です。

主な充電場所とその特徴

現在、日本国内で利用できる充電設備は多様化しており、自宅以外にも充電可能な場所が増えています。以下は代表的な充電スポットの例です。

・商業施設(ショッピングモール・スーパーなど)

大型のショッピングセンターや一部のスーパーマーケットでは、駐車場に普通充電器や急速充電器が設置されています。買い物や食事のついでに充電できるため、日常生活に組み込みやすいのが特長です。

・高速道路のサービスエリア・パーキングエリア

長距離移動時に重宝するのが、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアに設置された急速充電器です。NEXCOが整備を進めており、主要路線ではほぼ網羅されています。ただし、休日や行楽シーズンは混雑することがあるため、計画的な利用が求められます。

・勤務先や社用地内の充電設備

一部の企業では、従業員用の充電設備を導入しているケースもあります。車通勤が日常である方にとっては、非常に有用な選択肢となります。

このように、自宅に充電設備がなくても、公共の充電スポットを活用することで、電気自動車(EV)の充電は十分に対応可能な状況が整いつつあります。次の章では、実際に「自宅で充電せずに」電気自動車(EV)を維持できるのかを、さらに具体的に掘り下げていきます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

自宅充電なしで電気自動車(EV)運用は可能か?

自宅充電器がない状態での電気自動車(EV)運用は、充分あり、が結論です。

電気自動車(EV)の導入を検討する際に、多くの方が最初に懸念するのが「自宅に充電設備がないと維持できないのでは?」という点です。確かに、自宅で自由に充電できる環境は理想的です。しかし、実際には自宅に充電器を設置せず、外部の充電スポットだけで運用している人も少なくありません。

現実的な運用事例

実際に、賃貸住宅やマンションなど、充電設備の設置が難しい環境に住んでいる人の中にも、電気自動車(EV)に乗っている方はいます。たとえば以下のようなケースです。

・平日は電車通勤、週末だけ車を利用する

・買い物や食事で週2〜3回充電器が設置された商業施設に行く習慣がある

・自宅の近くに急速充電器が設置されたコンビニやスーパーがある

・会社の駐車場で充電が可能

このような生活スタイルであれば、週に1〜2回の充電でも十分な走行距離をカバーできるため、特に不便を感じないという声も多く聞かれます。

地域ごとの充電環境の差

運用のしやすさは、地域の充電インフラに大きく左右されます。たとえば東京都内や主要都市圏では、商業施設・コインパーキング・ディーラーなど、さまざまな場所に充電設備が整っています。一方で、地方や郊外に住んでいる場合は、最寄りの充電器まで数キロ離れているということも珍しくありません。

自宅外充電だけで運用するには、以下のような条件がそろっていると理想的です。

・生活圏内に充電スポットがある

・利用頻度が高い商業施設に充電器が併設されている

・出先での駐車時間が1時間以上ある場面が週に何度かある

こうした条件が整っていれば、自宅に充電設備がなくても、ストレスなく日常的に電気自動車(EV)を使うことが可能です。

走行距離・使用頻度によるシミュレーション

では、実際にどれくらいの走行距離・使用頻度であれば、自宅外充電のみでも問題ないのでしょうか。以下に簡単なシミュレーションを示します。

・毎日通勤(往復30km)+週末買い物:週200km程度

→ 週2回の急速充電で対応可能

・週末のみ利用(1回50km程度):週100km未満

→ 商業施設の急速充電で十分カバー可能

・長距離出張や外出が多い(週400km以上)

→ 自宅充電なしではやや不便。計画的な充電が必須。目的地や立ち寄り地に急速充電器が必須。

バッテリー容量が大きい車種であれば、1回の充電で300〜500km程度の走行が可能なため、週に1回の充電でも足りるケースは多くあります。もちろん、気温や渋滞、エアコン使用などによる電力消費の変動には注意が必要です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

自宅外充電運用のメリット

自宅に充電器を設置できない場合、電気自動車(EV)の運用に不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には「自宅で充電しない」という前提にも、いくつかのメリットがあります。むしろ、自宅に充電設備を持たないことで、導入ハードルが下がるケースもあるのです。

初期費用がかからない

電気自動車(EV)を自宅で充電するには、200V電源の引き込み工事や専用の充電器本体の購入・設置が必要です。工事費用は条件によりますが、一般的に10万円〜20万円程度はかかります。配線距離が長い場合や、分電盤の増設が必要なケースでは、さらにコストがかさみます。

一方で、公共の充電設備だけを使う運用であれば、この初期投資が不要です。電気自動車(EV)の本体価格だけで導入できるため、「充電設備の準備が面倒」と感じていた方にとっては、導入のハードルが一気に下がります。

集合住宅・賃貸でも導入しやすい

集合住宅や賃貸物件では、建物の所有者や管理組合の許可が必要なケースが多く、自由に充電設備を設置できないことが一般的です。特に築年数の古い建物では、電気容量に余裕がなく、そもそも設置できないこともあります。

しかし、自宅外の充電施設を活用する前提であれば、こうした制限に縛られずに電気自動車(EV)を持つことができます。近所に充電可能な商業施設やコインパーキングがあれば、賃貸でも十分実用的に使うことが可能です。

「ついで充電」ができる

公共の充電スポットは、買い物や食事、レジャーなど、日常の行動範囲の中に点在しています。たとえば、スーパーで30分買い物する間に普通充電を行えば、数十キロ分の電力が確保できます。時間を別途確保する必要がなく、「ついでに充電する」感覚で電気自動車(EV)を運用できるのは大きな利点です。

また、急速充電器が設置されたコンビニや道の駅、高速道路のサービスエリアなどは、比較的短時間で効率よく電力を補給できます。充電のためだけに特別な行動を取らなくても、日常の動きの中で電気自動車(EV)を維持できるのは、多忙な方にとっては特にありがたいポイントです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

自宅外充電運用のデメリットと課題

自宅に充電設備を設けず、公共の充電ステーションを活用して電気自動車(EV)を維持する方法には一定のメリットがある一方で、当然ながら注意すべきデメリットや現実的な課題も存在します。以下では、自宅外充電に頼る場合に想定される主なリスクや不便な点を整理して解説します。

充電スポットの空き状況に左右される

もっとも多い不満のひとつが、「使いたいときに充電できない」という事態です。商業施設や高速道路の充電器は、1〜2基しか設置されていないことも多く、先客がいる場合は順番待ちになる可能性があります。特に週末や祝日、連休中は混雑しやすく、目的の充電スポットを複数回はしごするようなケースもあります。

事前に空き状況を確認できるアプリも増えていますが、実際に現地に着くとすでに埋まっていることもあり、ストレスに感じる人も少なくありません。

充電時間のロスが発生する

急速充電であっても、一般的な電気自動車(EV)では30分程度は必要になります。仕組み上満充電にならないので、航続距離も制限されます。長距離移動の際にはこまめな充電計画が不可欠です。普通充電であれば数時間単位の時間がかかるため、食事や買い物といった「ついで充電」が成立しない場面では時間的ロスとなります。

これまでガソリン車に慣れていた人にとっては、「補給=5分」の感覚が根強く、充電に時間がかかること自体が心理的なハードルになりやすい傾向があります。

バッテリー切れのリスクが高くなる

電気自動車(EV)に乗るうえで避けたいのが、「電欠」と呼ばれるバッテリー切れの状態です。バッテリーが完全に空になると自走できなくなり、レッカー移動が必要になります。ガソリン車と違って、予備の燃料タンクを持つわけにもいかず、充電スポットの位置を常に意識しながら運転する必要があります。

急速充電では、80%程度の容量までしか充電できないので、航続距離が短くなりがちです。公共の充電施設は、30分まで、となっているケースもあるので、予定通りの充電が受けられない場合も出てきます。

特に冬場は、暖房やシートヒーターなどで電力消費が増えるため、カタログ上の航続距離よりも実際の走行距離が短くなる傾向があります。山間部や寒冷地では想定外の電欠に陥るリスクが高く、出発前の充電量管理が欠かせません。

車の使い方が充電中心に偏る

「今日はどこで充電できるか」「あと何キロ走れるか」という意識が常につきまとう点も、慣れていない人にとっては大きな負担です。ドライブ先や外出の予定を、充電可能な場所に合わせて組み立てる必要が出てくるため、気軽に出かけるという感覚が薄れやすくなります。

また、長距離の移動や突発的な外出に対して柔軟に対応しにくくなるのも現実です。自宅に充電設備があれば、前夜に充電して満タンで出発できますが、自宅外充電の場合は事前の段取りが必要です。これは、とくに急な用事や出張が多い方にとっては不便に感じられる部分でしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

どんな人なら自宅外充電だけで電気自動車(EV)維持可能か?

ここまで、自宅に充電設備を持たずに電気自動車(EV)を運用するメリットとデメリットを紹介してきました。では実際に、どのような人であれば、自宅外の充電だけで問題なく電気自動車(EV)を維持できるのでしょうか? この章では、生活スタイルや周辺環境などの観点から「向いている人」「向いていない人」の特徴を整理します。

自宅外充電だけで維持しやすい人の条件

以下のような条件に当てはまる人は、比較的ストレスなく電気自動車(EV)を維持できる可能性があります。

生活圏に充電スポットが複数ある人

自宅の近くや通勤・買い物のルート上もしくは目的地に、急速・普通充電器のある施設が複数存在することは非常に重要です。たとえば、スーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどで買い物のついでに充電できる環境であれば、自宅での充電は不要になります。

走行距離が多くない人

1週間あたりの走行距離が100〜150km程度までであれば、週に1〜2回の充電でも十分対応可能です。通勤や買い物がメインで、日常の移動距離が短い方であれば、公共の充電だけで充電不足に困ることは少ないでしょう。

毎日車を使わない人

通勤で毎日車を使う人よりも、週末のみ、あるいは数日に一度程度しか使わない人のほうが、充電の回数も少なくて済みます。車の利用頻度が低い人は、外出先で充電する時間的余裕も確保しやすく、運用がスムーズです。

計画的に行動できる人

電気自動車(EV)は“充電に時間がかかる”という特性があるため、「出かける前に充電残量を確認する」「週末にまとめて充電する」といった管理が重要です。計画的に行動できる人であれば、自宅外充電だけでも十分に運用できます。

自宅外充電のみでは厳しい可能性がある人の特徴

逆に、以下のような生活スタイルや条件の方は、自宅に充電設備がない場合、運用にストレスを感じる可能性があります。

毎日長距離を運転する人

営業職や出張が多い人など、毎日100km以上を走る方は、充電頻度が高くなり、外部充電だけでは不便さが大きくなります。とくに移動先に充電環境が整っていない場合、電欠リスクも高まります。

地方や郊外で充電インフラが不足している地域に住んでいる人

郊外や地方では、まだまだ充電スポットが少ない地域も多く、そもそも選択肢が限られていることがあります。近隣に急速充電器がない場合や、長距離の移動を前提とした使い方では不安が残ります。

急な外出が多い人、時間の制約が厳しい人

子どもの送迎や介護など、急に車を出す必要がある人にとっては、「いざという時に充電が足りない」という状況が大きなストレスになります。また、時間に余裕がない人には、毎回の充電にかかる時間や待機が大きな負担になる可能性があります。

ご自身の生活と照らし合わせて判断を

電気自動車(EV)は、「ガソリン車と同じように使える」とは言い切れない部分がある乗り物です。しかし、逆にいえば、「自分の生活スタイルに合った使い方」をすれば、充電設備が自宅になくても、まったく問題なく活用することができます。

選ぶ車種やバッテリー容量、居住地域の充電インフラ、日々の使い方などを踏まえて、「自分はどちらのタイプか?」を冷静に判断することが、後悔のない選択につながります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)を充電器なしで活用する方法のまとめ

電気自動車(EV)は、これまでのガソリン車とは異なる特性を持つ乗り物です。その中でも「充電の仕方」は、もっとも大きな違いのひとつです。特に「自宅に充電器を設置できない場合、果たして維持していけるのか?」という不安は、多くの方が感じる疑問でしょう。

結論としては、「自宅に充電器がなくても、環境と使い方次第で十分に維持可能」です。

1回の走行距離が比較的短く、近所に充電スポットが複数ある環境であれば、公共の充電設備だけでも大きな不便はありません。むしろ、自宅に設備を持たないことで初期費用を抑えられるというメリットもあります。商業施設やコンビニでの“ついで充電”も、現代のライフスタイルに馴染みやすい方法のひとつです。

一方で、毎日の走行距離が長かったり、外出先に充電設備が少ない地域に住んでいたりする場合には、自宅充電がないことが明確な不便につながる可能性もあります。電気自動車(EV)は万能ではなく、ライフスタイルとの相性がものを言います。

ただし、充電インフラは今後も急速に整備が進む見込みであり、今の課題の多くは数年後には解消されている可能性があります。技術の進化、サービスの拡充、インフラの整備。これらが揃えば、「どこで充電するか」を過度に気にせずに、誰もが自然に電気自動車(EV)に乗る時代がやってくるでしょう。

もし電気自動車(EV)の導入を検討しているのであれば、まずは自分の生活圏にある充電スポットを確認し、週あたりの走行距離や車の利用頻度を把握することをおすすめします。条件さえ整えば、自宅充電なしでも快適なEVライフは、十分に実現可能です。