近年、電気自動車が自動車市場での存在感を増してきました。環境問題への対応や技術の進化が背景にありますが、実際にはどのようなメリットやデメリットが存在するのでしょうか。この記事では、電気自動車の基本や動作原理、環境問題との関連、運転の快適性と維持費、充電とバッテリーの問題、V2Hとの連携などの未来の展望まで、幅広くその特徴を探っていきます。

▶ V2Hの商品比較・メリットデメリット

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の基本とは?

電気自動車とは、その名の通り電気を動力源として走る車両です。ガソリンや軽油を燃料とする従来の内燃機関車とは異なり、電気モーターを動力として利用しています。

バッテリーとモーターの関係

電気自動車の心臓部であるバッテリーには、電気エネルギーが蓄えられています。このエネルギーはコントローラーを通じてモーターに供給されます。コントローラーは運転者のアクセル操作に応じて電力を調整し、モーターに必要な量を届ける役割を担っています。

モーターから車輪への動力伝達

モーターは供給された電力を利用して回転を生み出します。その動力はトランスミッションを介して車輪に伝わり、車両を前進または後退させます。こうした仕組みにより、電気自動車は静かでスムーズな走行を実現しているのです。

拡大する電気自動車の選択肢

市場に登場している電気自動車の中でも、テスラ「Model S」、日産「リーフ」、BMW「i3」は特によく知られた存在です。

テスラ「Model S」

Model Sは高性能バッテリーを搭載し、一度の充電で400km以上の走行が可能です。また、0から100km/hまでの加速は2秒台と、スポーツカーに匹敵する性能を誇ります。電気自動車の先進性と走行性能を両立させた代表的なモデルといえます。

日産「リーフ」

リーフは手頃な価格帯でありながら、都市部での日常利用には十分な走行距離を確保しており、多くの消費者に支持されています。コストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えたモデルとして、日本国内外で高い人気を得ています。

BMW「i3」

i3は独自のデザイン性と、都市部での取り回しの良さを重視したコンパクトさが特徴です。スタイリッシュな外観と利便性の高さから、都市生活に適したモデルとして注目されています。

電気自動車の進化と選択肢の広がり

これらのモデルに共通しているのは、電気エネルギーを動力源とする点です。近年はバッテリー容量やモーター効率の向上によって、ガソリン車に匹敵、あるいはそれを上回る性能を持つ車種も増えてきました。各メーカーが独自技術やデザインを取り入れることで、多様なモデルが市場に投入され、消費者はライフスタイルや予算に応じて最適なEVを選べるようになっています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

環境と電気自動車

近年、地球温暖化や環境破壊が深刻な問題として取り上げられる中、交通手段としての自動車の環境負荷は大きな関心を集めています。こうした背景の中、電気自動車はその環境への影響が注目されています。

電気自動車の環境への影響

従来のガソリンやディーゼル車は、燃料を燃焼させることでCO2を排出します。このCO2は、地球温暖化の主要な原因とされる温室効果ガスの一つです。一方、電気自動車は走行中に排気ガスを排出しないため、CO2の排出量が大幅に削減されます。例として、カリフォルニア州の環境保護庁によると、電気自動車は、ガソリン車に比べて生涯でのCO2排出量が約50%少ないとされています。また、ヨーロッパでは、多くの国々が2040年までに新車のガソリン車・ディーゼル車の販売を禁止する方針を打ち出しており、電気自動車の普及が進められています。

再生可能エネルギーとの連携

電気自動車の環境への貢献は、走行時のCO₂排出量削減にとどまりません。再生可能エネルギーとの相性の良さも、大きな特徴として挙げられます。

再生可能エネルギーとEVの相性

太陽光や風力、水力などで発電された電気を充電に利用することで、電気自動車の環境負荷はさらに低減されます。たとえばデンマークでは、風力発電で得た電力を電気自動車の充電に活用する取り組みが進められています。

実例:再エネとの大規模連携

オーストラリア南部では、テスラが大規模なリチウムイオンバッテリーを設置し、太陽光発電と組み合わせて電力供給を行っています。こうした取り組みは、電気自動車を再生可能エネルギー社会の一部として位置づける動きの一例といえるでしょう。

普及への課題と今後の展望

一方で、再生可能エネルギーには発電量の不安定さやインフラ整備の遅れといった課題が残っています。それでも、電気自動車と再生可能エネルギーの連携は、持続可能な社会を実現するための重要なステップです。今後も各国の取り組みと技術革新によって、この相性の良さが一層発揮されていくと期待されます。

環境問題にとっての電気自動車の可能性

電気自動車は環境保護の観点から非常に有望な交通手段として位置づけられています。CO2排出量の削減や再生可能エネルギーとの連携など、多くのメリットを持つ一方で、その普及を進めるための課題もまた、私たちの前に立ちはだかっています。しかし、技術の進化や社会の取り組みにより、これらの課題も乗り越えられることでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

運転の快適性

静音性による快適な走行

電気自動車の大きな特徴の一つが、非常に静かな走行音です。従来のガソリン車やディーゼル車のようなエンジン音がほとんどないため、都市部や住宅地における騒音問題を大幅に軽減できます。実際、ヨーロッパの多くの都市では騒音公害を抑える施策の一環として、電気自動車の導入が積極的に推進されています。

スムーズで力強い加速性能

もう一つの特徴は、電気モーターによる即時トルクです。アクセルを踏んだ瞬間に力が立ち上がるため、発進時や高速道路での追い越しでもスムーズかつ力強い加速が可能です。特にテスラの「Model S」や「Model 3」は、この特性を最大限に活かし、多様な走行シーンで高いパフォーマンスを発揮しています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の維持費

燃料費を大幅に削減できる電気自動車

電気自動車の大きな魅力のひとつが、維持費の削減です。電気はガソリンや軽油に比べてコストが低いため、燃料費を大幅に抑えることができます。米国エネルギー情報局の調査によれば、電気自動車の走行コストはガソリン車の半分以下になるケースもあるとされています。

メンテナンス費用も低く抑えられる

電気自動車には従来のエンジンが存在しないため、エンジンオイル交換やエアフィルター交換といったメンテナンスが不要です。その結果、維持費用もガソリン車に比べて安価になります。実際、日産リーフやシボレー・ボルトといったモデルでは、5年間の維持費がガソリン車より数千ドル安くなるケースも報告されています。

バッテリー寿命と保証の重要性

一方で、バッテリーの寿命や交換費用は維持費全体に大きな影響を与えます。そのため、多くのメーカーは長期保証パッケージを提供しており、消費者はこうした条件を比較することで交換コストを抑えることが可能です。合理的に選択すれば、長期的に経済的メリットを享受できるでしょう。

維持費削減がもたらす未来への貢献

電気自動車は、運転の快適性と経済性を両立させた存在です。維持費を削減できるという利点は、利用者にとっての魅力であると同時に、普及が進むことで持続可能な交通環境の実現にも貢献します。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

充電とインフラの課題

電気自動車の普及が進む中、その充電インフラの整備は喫緊の課題となっています。多くの国や地域で、充電スタンドの設置が進められているものの、まだまだ充分とは言えない状況が続いているようです。

充電スタンドの設置と地域の不均衡

大都市や主要な幹線道路沿いでは、充電スタンドの設置が急速に進んでいます。日本の首都圏やアメリカ・カリフォルニア州、さらにヨーロッパの主要都市では、公共施設やショッピングモール、ガソリンスタンドなどで手軽に充電サービスを利用できる環境が整いつつあります。

地方や山間部での不足が課題

一方で、地方都市や田舎、特に山間部などでは依然として充電スタンドの数が不足しています。この充電環境の未整備は、電気自動車の普及を妨げる大きな要因のひとつとなっています。長距離移動の際には途中での充電が不可欠となるため、インフラが不十分な地域はルートから外さざるを得ないケースもあります。

航続距離不安という新たな課題

こうした状況を背景に、アメリカの一部地域では“range anxiety(航続距離不安)”という言葉が生まれました。これは、電気自動車の走行可能距離や充電インフラ不足に対する利用者の不安を表す言葉です。インフラ整備が進む一方で、こうした心理的なハードルも依然として普及の課題となっています。

充電時間の問題

電気自動車の充電時間は、使用する充電スタンドや電気自動車のモデルによって異なります。急速充電スタンドを使用できる車種であれば、30分から1時間程度で80%以上の充電が可能です。通常の充電スタンドや家庭用の電源を使用する場合、数時間から一晩かかることもあります。例として、テスラのSuperchargerは、高出力の急速充電を提供しており、短時間での充電が可能です。一方で、日本の一般家庭で使用される200Vの電源を使用した場合、日産のリーフのフル充電には約8時間かかります。このような充電時間の長さは、長距離移動時や急な外出時など、日常生活の中での不便を生む可能性があります。特に、急速充電スタンドが不足している地域では、この問題はより深刻となります。

充電インフラの充実が課題

電気自動車の普及をさらに進めるためには、充電インフラの整備が不可欠です。充電スタンドの数や配置、そして充電時間の短縮は、電気自動車を日常の移動手段として利用する上での大きな課題となっています。政府や自治体、企業などが連携し、充電インフラの整備を進めることで、電気自動車の更なる普及が期待されます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

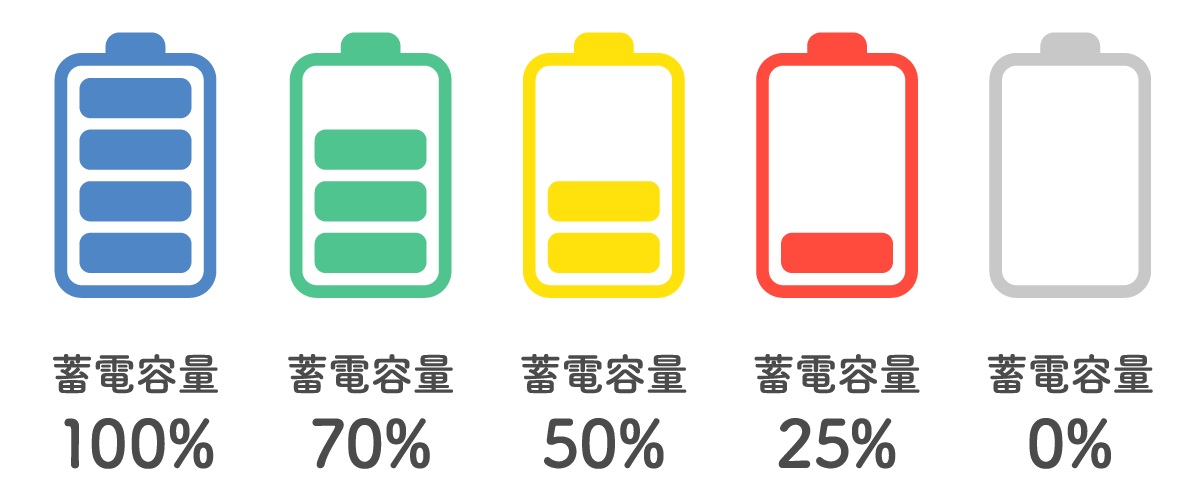

バッテリーと走行性能

電気自動車の中心とも言えるのが、バッテリー技術です。バッテリーの性能や持続性は、電気自動車の走行性能や実用性に大きく影響します。近年の技術進化により、バッテリーの性能は飛躍的に向上していますが、それに伴う課題も存在します。

バッテリーの性能と走行距離

現代の電気自動車のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーが主流となっています。このリチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度を持ち、軽量であるため、電気自動車に適しています。多くの電気自動車は、一度の充電で数百kmを走行することができるのです。例えば、テスラのModel Sの高性能バージョンは、一度の充電で600km以上の走行が可能とされています。一方、日産のリーフやBMWのi3などの都市型のモデルでは、一度の充電で約200~300kmの走行が可能です。この場合でも、日常的な通勤などの都市近郊内の移動であれば問題ないでしょう。

バッテリーの持続性

バッテリーの持続性は、電気自動車の長期的な使用において重要な要素となります。リチウムイオンバッテリーは、繰り返しの充電・放電により、徐々に性能が低下していきます。この性能低下は、走行距離の減少や充電時間の増加として現れます。例として、テスラは、Model Sのバッテリーが8年間で約20%の性能低下が見られるとしています。一方、日産のリーフでは、5年間の使用で約15%の性能低下が見られると報告されています。

冬季の性能低下

バッテリーの性能は、外部の気温にも影響を受けます。特に、冷え込む冬季には、バッテリーの性能が低下し、走行距離が短くなることが知られています。これは、バッテリーの内部の化学反応が低温で遅くなるためです。例として、カナダや北欧諸国では、冬季に電気自動車の走行距離が夏季に比べて20~30%減少することが報告されています。このため、寒冷地での電気自動車の使用には、バッテリーの性能低下を考慮した計画的な充電が必要となります。

求められるバッテリー技術進化

バッテリー技術は、電気自動車の走行性能や実用性を左右する重要な要素です。近年の技術進化により、バッテリーの性能や持続性は向上していますが、それに伴う課題もまた存在します。これらの課題を乗り越え、電気自動車のさらなる普及を進めるためには、バッテリー技術の更なる進化や、使用環境に合わせた適切な管理が求められます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

新しいバッテリー技術

電気自動車の普及とともに、バッテリー技術の進化はその成功の鍵となっています。長い走行距離、短い充電時間、低コスト、そして安全性は、消費者が電気自動車を選択する際の重要な要因です。近年、これらの要求を満たすための新しいバッテリー技術が研究・開発されています。

固体電解質バッテリー

現在の主流であるリチウムイオンバッテリーは、液体の電解質を使用していますが、固体電解質バッテリーはこれを固体で置き換える技術です。このバッテリーの最大の利点は、高いエネルギー密度と安全性にあります。液体電解質に比べて短絡や発火のリスクが低く、さらに軽量化やコンパクト化が可能です。

リチウム硫黄バッテリー

リチウム硫黄バッテリーは、リチウムイオンバッテリーよりも高いエネルギー密度を持つとされています。これにより、同じ重さのバッテリーでより長い走行距離を実現できる可能性があります。しかし、サイクル寿命や硫黄の挙動などの課題がまだ解決されていないため、商品化には至っていません。

リチウム空気バッテリー

リチウム空気バッテリーは、酸素を活用して電気を生成する技術です。理論的には非常に高いエネルギー密度を持つとされ、ガソリンに近いエネルギー密度を持つことが期待されています。しかし、現在の技術では、耐久性や充電効率、再生可能性などの課題が存在します。

マグネシウムイオンバッテリー

リチウムよりも豊富に存在するマグネシウムを使用したバッテリー技術です。マグネシウムは2つの電子を持つため、リチウムイオンバッテリーよりも高いエネルギー密度が期待されます。しかし、適切な電解質の選択や電極材料の課題など、まだ乗り越えるべき技術的なハードルが高いようです。

バッテリーの再生技術

バッテリーの性能が低下した後も、有用な材料を再利用する技術が研究されています。これにより、バッテリーのコストを削減し、環境への影響も低減できると期待されています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車市場の展望

近年の電気自動車の技術革新は、バッテリー技術の向上や自動運転技術の進化など、多岐にわたっています。特に、固体電解質を使用した次世代のリチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度と安全性を持つとされ、多くの研究機関や企業が開発を競っている最中です。市場の展望としては、電気自動車の普及率は今後も増加すると予測されています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2030年までに全世界の新車販売の約30%が電気自動車となるとされています。特に、ヨーロッパや中国では、政府の政策や補助金により、電気自動車の普及がまだまだ加速していくでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

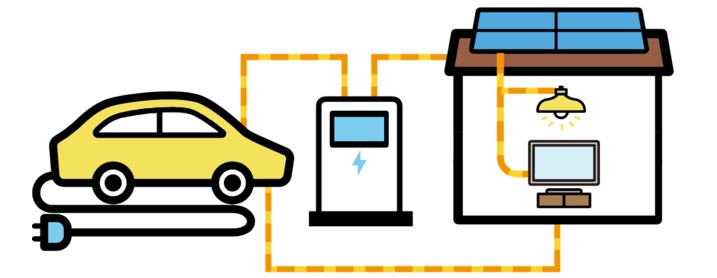

V2Hシステムとの連携

V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車と家庭の電力システムを連携させる技術です。電気自動車のバッテリーを家庭の電力源として活用することで、日常の需給調整はもちろん、停電時のバックアップ電源としても利用できます。

災害をきっかけに注目されたV2H

日本では、2011年の東日本大震災を契機にV2Hの重要性が再認識されました。自動車メーカーや電力会社は技術開発を進め、日産「リーフ」や三菱「アウトランダーPHEV」など、V2H対応車両が登場しています。これらは「移動する蓄電池」として、自宅の電力供給を支えることが可能です。

再生可能エネルギーとの連携

V2Hは、防災対策だけでなく再生可能エネルギーとの相性の良さも注目されています。太陽光発電や風力発電は発電量が変動しますが、電気自動車のバッテリーを蓄電池として利用することで、その変動を吸収し、再生可能エネルギーの利用率を高めることができます。

持続可能な社会に向けたキープレイヤー

電気自動車は、もはや「移動手段」にとどまる存在ではありません。V2Hとの組み合わせにより、家庭や地域のエネルギーインフラを支え、持続可能な社会の実現に貢献するキープレイヤーへと進化しています。今後の技術革新により、私たちの生活はさらに豊かで持続可能なものになっていくでしょう。