電気自動車(EV)は、環境への配慮と先進技術の融合が生み出した、今日の自動車産業の最前線の商品といえます。では、従来の内燃機関を用いた自動車とはどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、EVのメリットから代表的なモデル、充電方法、バッテリーの寿命、補助金、環境への影響、走行距離、安全性、最新トレンド、市場動向、購入ガイドに至るまで、徹底的に分析します。

▶ CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)のメリットとは?

電気自動車(EV)は、その環境性能や経済性の高さから、世界的に注目を集めています。ここでは、EVの持つ代表的なメリットを4つの視点から詳しく見ていきましょう。

大気汚染の削減効果

EVの最も大きな特徴は、走行中に排気ガスを一切出さない点です。テスラ「Model 3」や日産「リーフ」に代表されるEVは、二酸化炭素や窒素酸化物といった大気汚染の原因となる物質を排出しません。ガソリン車やディーゼル車が燃焼過程で発生させる有害ガスは、特に都市部でスモッグや健康被害の要因となっています。EVの普及は、こうした都市の大気環境改善に直結すると考えられています。

騒音と振動の少なさ

電気モーターで走行するEVは、内燃機関車と比べて格段に静かです。エンジン音や振動が抑えられることで、住宅街や夜間の走行でも快適さを維持できるのが大きな特徴です。長距離ドライブにおいても、車内の静粛性の高さは乗員の疲労軽減につながり、快適性を高めています。

エネルギー効率の高さ

EVは、消費するエネルギーを効率的に動力へ変換できる点で優れています。ガソリン車の変換効率が20~30%程度にとどまるのに対し、EVは60%以上を動力として利用できます。無駄が少ないため、少ないエネルギーで長距離を走れるという経済的効果も期待できます。

経済的メリット

EVは、運転コストや維持コストの面でも優れています。電力はガソリンやディーゼル燃料に比べて安価で、同じ距離を走る場合のエネルギーコストを大きく抑えられます。さらに、エンジンオイル交換や排気系統の整備が不要であるため、メンテナンス費用も軽減されます。加えて、多くの国や自治体で補助金や税制優遇が設けられており、購入時の初期負担を軽減できる点も魅力です。

EVは、環境保護、快適性、効率性、経済性という複数の側面から大きなメリットを提供しています。今後さらに普及が進めば、都市環境の改善や個人のコスト削減に貢献し、持続可能なモビリティ社会を支える存在となるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

代表的なEVモデルとその特色

電気自動車(EV)の市場は、テスラ「Model S」や日産「リーフ」をはじめとする多様なモデルの登場によって急速に拡大しています。これらの車両は、環境性能だけでなく、デザインや走行性能の面でも内燃機関車と一線を画し、消費者に新しい選択肢を提示しています。ここでは、代表的なモデルをいくつか取り上げ、それぞれの特徴を見ていきましょう。

テスラ Model S ― 高性能EVの象徴

テスラの「Model S」は、EV市場における革新と高性能を象徴する存在です。スポーツカー並みの加速力を誇り、高性能バージョンでは0-100km/h加速を2秒台で達成します。また、600km以上の航続距離を実現するモデルもあり、洗練されたデザインや広い室内空間とともに、EVが高性能車として成立することを証明しました。

日産 リーフ ― 世界的ベストセラーEV

日産「リーフ」は、手頃な価格と実用的な性能で世界的に普及しているEVです。最新モデルでは一充電で約400kmの走行が可能で、都市部での日常利用に適しています。静かでスムーズな走行感覚と、コンパクトながら十分な居住空間がユーザーに高く評価されています。

BMW iシリーズ ― 高級EVの先駆け

ドイツのBMWは「iシリーズ」で高級EV市場を開拓しました。i3は個性的なデザインと上質な内装が特徴のコンパクトEV、i8はハイブリッドスポーツカーとしてデザイン性と性能を兼ね備えています。BMWはEVでもプレミアムな品質と走行体験を提供できることを示しています。

シボレー ボルト ― 実用性とコストのバランス

アメリカのシボレーが製造する「ボルト」は、中価格帯市場をターゲットにした実用性の高いEVです。航続距離は約400kmで、日常生活での利用に十分対応可能です。加えて、広めの室内空間と使いやすいインフォテインメントシステムを備え、スマートフォン連携による快適な車内体験も魅力です。

このように、EV市場には高性能を追求したテスラから、実用性を重視したリーフ、プレミアム志向のBMWやコストパフォーマンスを重視するシボレーまで、多様な選択肢が揃っています。今後さらにモデルの幅は広がり、あらゆるユーザーのニーズに応える存在としてEVは進化を続けていくでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の多様な充電方法とその特徴

電気自動車(EV)の普及が進むにつれて、充電方法も多様化しています。ユーザーは自宅や外出先など、さまざまなシーンで利便性と効率性に応じた充電手段を選べるようになりました。ここでは、代表的な4つの充電方法を紹介します。

家庭用コンセントからの充電

最も手軽なのが、自宅の家庭用コンセントを利用する方法です。特別な設備を必要とせず、日常的に充電できるのが大きな魅力です。ただし出力が小さいため充電速度は遅く、日産リーフの場合、フル充電におよそ15時間かかります。通勤や買い物など、日常使いを中心とするユーザーに適した方法といえるでしょう。

専用ホームチャージャーによる充電

より短時間で効率的に充電したい場合は、専用のホームチャージャーを設置する方法が有効です。テスラの「ウォールコネクター」を例にとると、Model Sを約6時間でフル充電可能です。初期投資は必要ですが、頻繁にEVを使用する家庭にとっては利便性が高く、長期的には大きなメリットになります。

公共充電ステーションの利用

都市部や高速道路沿いに設置されている公共の充電ステーションは、外出先での心強いサポートです。高速充電器を備えたステーションでは、30分から1時間ほどで大部分の充電を完了できます。例えば「CHAdeMO」規格の急速充電では、リーフを約40分で80%まで充電可能です。ショッピングモールやレストランなどに併設されているケースも多く、利便性に優れています。

ワイヤレス充電の可能性

最新の技術として注目されているのがワイヤレス充電です。充電パッドの上に車を停めるだけで充電が始まり、ケーブルの抜き差しが不要になります。BMWはiシリーズの一部でワイヤレス充電システムを導入しており、将来的には普及が進むと期待されています。

このように、EVの充電方法はライフスタイルや利用シーンに応じて選択肢が広がっています。手軽さを重視するなら家庭用コンセント、スピードを求めるならホームチャージャー、長距離移動には公共充電ステーション、そして将来性を考えるならワイヤレス充電が有力です。インフラの拡充と技術革新によって、より快適で便利なEVライフが実現しつつあります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

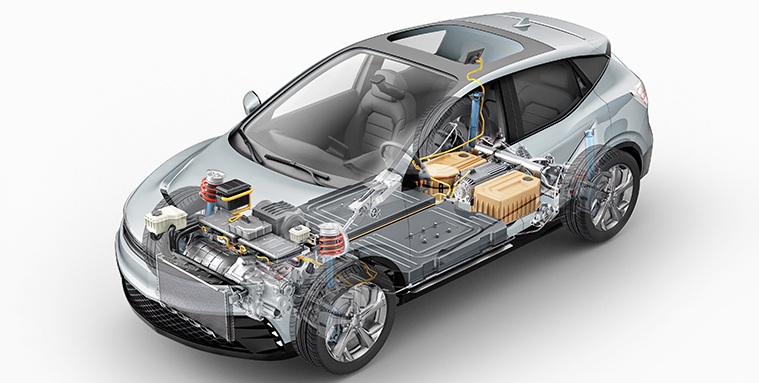

EVを支えるバッテリー技術

EVの心臓部 ― バッテリー技術の進化とその可能性

電気自動車(EV)の実用性を左右する最大の要素はバッテリーです。その耐久性や効率は、航続距離や維持コストに直結するため、各メーカーが技術革新に力を注いでいます。一般的にEVのバッテリーは数年から十数年の使用に耐えますが、長期的には性能が徐々に低下していきます。それでも研究開発の進展により、寿命延長や効率向上が着実に進んでいるのです。

ニッケル水素電池 ― 初期の信頼性

初期のハイブリッド車には「ニッケル水素電池」が広く使われました。この電池は長寿命で安定した性能を発揮し、リサイクルが容易で環境負荷も少ないという利点があります。ただし、エネルギー密度の点ではリチウムイオン電池に劣るため、現在のEVでは主役の座を譲っています。

リチウムイオン電池 ― 現在の主流

今日のEVに広く採用されているのが「リチウムイオン電池」です。軽量かつ高エネルギー密度を誇り、耐久性とコストのバランスを両立できる点で支持されています。特に注目されるのが「三元系リチウムイオン電池」で、ニッケル・コバルト・マンガンといった素材の組み合わせにより高出力と長距離走行を実現しました。また「バイポーラ型リン酸鉄リチウムイオン電池」では、従来比で航続距離を約20%延長しつつ、製造コストを約40%削減できるという成果が報告されています。これにより、安全性や急速充電性能も改善が期待されています。

全固体電池 ― 次世代の切り札

将来のEVを大きく変える可能性を秘めているのが「全固体電池」です。液体電解質を使わないため発火リスクが小さく、安全性が格段に高まります。さらに高出力、長い航続距離、10分以内の急速充電といった利点が見込まれています。ただし寿命に関してはまだ課題が残っており、研究開発が続けられている段階です。

EVの未来とバッテリー技術の役割

バッテリー技術の進化は、単にEVの性能を向上させるだけではありません。環境負荷の低減、資源の有効活用、そして持続可能な社会の実現に直結しています。ニッケル水素電池からリチウムイオン電池、さらには全固体電池へと進化する流れは、EV市場の成熟と普及を加速させる重要なステップとなるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

EV補助金や税制上の優遇措置

電気自動車(EV)の普及を促進するため、世界中の多くの国や地域で、購入時の補助金や税制上の優遇措置が設けられています。これらの政策は、環境保護を促進し、持続可能な交通手段への移行を加速することが目的です。ここでは、具体的な事例を挙げながら、これらの補助金や優遇措置の詳細について解説します。

欧米諸国でのEV補助金

ヨーロッパでは多くの国がEV購入者に対して直接的な補助金を提供しています。ドイツでは最大9000ユーロの補助金が提供され、これによりEVの購入コストの大幅削減が可能です。フランスでも、古いガソリン車を廃車にすると最大7000ユーロの補助金が得られます。アメリカ合衆国では、連邦政府が最大7500ドルの税額控除を提供しています。さらに、州によっては追加の補助金や免税措置があり、購入者にとって大きなメリットとなっています。

日本におけるEV補助金

日本政府は、EV購入時に補助金を提供しています。この補助金の額は、車両の種類や性能、購入時期によって異なりますが、購入コストを大幅に削減することが可能です。さらに、多くの地方自治体でも独自の補助金制度を設けています。これらは国の補助金と併用することができ、購入者にとってはさらなるメリットとなります。

欧米諸国での税制上の優遇措置

多くの国で、EV購入時の消費税や登録税が免除されることがあります。これにより、初期コストの負担が軽減されます。また、EV所有者は年間の自動車税や道路使用税が削減されることが一般的です。これは、長期的に見て大きな節約につながります。

日本における税制上の優遇措置

日本では、EV購入時のグリーン化特例やエコカー減税などが設定されています。あらかじめ設定された期間内にEVを購入すれば、イニシャルコストが軽減されるでしょう。また、自動車重量税が軽減される場合もあります。これは、継続的な税金の負担を減らす効果があります。

地域による差異

各国や地域によって、補助金の額や税制上の優遇措置には大きな差があります。これは、各国の環境政策や経済状況、EV普及の現状によって異なります。例えば、ノルウェーではEVが非常に高い市場占有率を誇り、これは国の積極的な補助金政策と税制優遇によるものです。

補助金の影響

補助金や税制上の優遇措置は、EVのイニシャルコストを下げることで、消費者にとっての購入障壁を低減します。これにより、多くの人々がEVを購入しやすくなり、結果としてEVの普及が加速されるのです。一方で、これらの政策は、自動車メーカーに対しても新しい技術への投資を促し、より効率的で環境に優しい車両の開発を促進する効果があります。

補助金や税制上の優遇措置は、EVの普及を促進するための重要な政策ツールです。これらの措置により、消費者はEVをより手頃な価格で購入できるようになり、環境保護と持続可能な交通手段への移行が促進されるのです。各国の政策は異なりますが、共通しているのは、クリーンな交通手段への移行を加速させるという目的です。これらの政策は、今後も世界中でEVの普及を促進するための鍵となるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

EVの環境影響をライフサイクルで捉える

電気自動車(EV)は、走行中に排気ガスを出さないことから、地球温暖化や大気汚染の削減に大きな期待が寄せられています。しかし、真に環境に優しいかどうかを判断するには、バッテリーの製造から廃棄、充電に用いられる電力源までを含めた「ライフサイクル全体」で評価する必要があります。

排気ガスゼロによる都市環境改善

EVの最大の特徴は、走行時に二酸化炭素(CO₂)、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)を一切排出しない点です。特に都市部のように交通量が多い地域では、スモッグや呼吸器疾患の原因となる大気汚染物質を削減できる大きなメリットがあります。

バッテリー製造が抱える環境負荷

一方で、EVのバッテリー製造には大きな環境負荷が伴います。リチウム、コバルト、ニッケルといったレアメタルの採掘や精製は、大量のエネルギーと水資源を必要とし、土壌汚染や水枯渇の問題を引き起こすリスクがあります。たとえば、南米のリチウム採掘地域では、水資源の利用をめぐる環境問題が国際的にも注目されています。

リサイクルと廃棄の課題

EVの普及に伴い、役目を終えた使用済みバッテリーの処理が避けて通れない課題となっています。現在、バッテリーからリチウムやコバルトなどを回収するリサイクル技術は進化していますが、コストや効率の面ではまだ課題が残ります。廃棄処理が不十分な場合、土壌汚染や有害物質の漏出といった新たな環境リスクにつながる可能性も指摘されています。

電力供給源の違いによる影響

EVの環境性能は、充電に使う電力の発電方法に大きく依存します。石炭や天然ガスなど化石燃料主体の発電地域では、EVの走行自体が間接的に温室効果ガスを排出することになり、削減効果は限定的です。逆に、太陽光や風力、水力など再生可能エネルギーを多く取り入れている地域では、EVの利用によるCO₂削減効果は大きくなります。

ライフサイクル分析の重要性

EVの環境貢献度を正しく理解するには、製造・使用・廃棄に至るまでのライフサイクル全体を評価する必要があります。多くの国際的な研究では、電源構成やリサイクル技術の前提次第で差はあるものの、総合的に見るとEVはガソリン車やディーゼル車に比べてCO₂排出量を低く抑えられると結論づけています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車の航続距離 ― 最新モデルの実力

電気自動車(EV)の普及において、航続距離はユーザーの関心が最も高い要素のひとつです。近年のバッテリー技術の進化により、最新のEVは一回の充電で数百キロメートルを走行できるようになり、日常利用から長距離ドライブまで幅広く対応可能となっています。ここでは、代表的なモデルを取り上げ、その性能を見ていきましょう。

テスラ Model S

テスラの「Model S」は、EVの航続距離の常識を塗り替えたモデルです。最新の「Model S Long Range」は一充電で650キロメートル以上の走行が可能であり、長距離ドライブにも十分対応できます。高効率モーターと先進的なバッテリーパックの組み合わせにより、EVの可能性を大きく広げました。

BMW iシリーズ

BMWの「i3」や「iX3」は都市部での利用を想定した設計です。「i3」は約200キロメートルの航続距離で、日常的な通勤や買い物といった用途には十分な性能を発揮します。「iX3」などの新しいモデルでは、さらに実用的な距離を確保しており、バッテリーの改良による性能向上が今後も期待されています。

BYD

中国メーカーのBYDは、コストパフォーマンスに優れたEVを数多く展開しています。多くのモデルで300キロメートル以上の航続距離を実現し、価格と性能のバランスの良さから高い評価を得ています。手の届きやすい価格帯でありながら、安心して日常使用できるレンジを提供している点が魅力です。

ルシード Air

新興メーカーであるルシードの「Air」は、その圧倒的な航続距離で注目を集めています。一回の充電で830キロメートルという数値を実現し、現行EVの中でもトップクラスの性能を誇ります。高いエネルギー効率と豪華な内装により、長距離の旅行や出張でも快適性を維持できる点が特徴です。

航続距離の実用性

これらの事例から分かるように、現代のEVは日常の通勤や買い物といった短距離利用はもちろん、週末の小旅行や長距離移動にも十分対応できる航続距離を備えています。内燃機関車と比べても、日常使用における実用性は遜色なく、多くのユーザーにとって安心できる選択肢となっています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

技術革新がもたらすEVの進化

電気自動車(EV)業界は、単なる「エンジンからモーターへの置き換え」にとどまらず、最先端技術との融合によって急速に進化を遂げています。自動運転、バッテリーの革新、そしてスマートグリッドやスマートシティとの連携といった要素が、EVを従来の自動車とは異なる新しい存在へと押し上げているのです。

自動運転技術 ― 新たな移動体験の実現

テスラやウェイモをはじめとする企業は、自動運転技術の開発で先行しています。自動運転は、ドライバーの負担軽減に加え、事故リスクの低減や交通渋滞の緩和、効率的な車両運用を可能にします。完全自動運転が実用化されれば、単なる「移動」ではなく、移動時間そのものを新しい価値に変える体験が生まれるでしょう。

バッテリー技術の革新 ― 全固体電池の登場

現在主流のリチウムイオン電池に加え、次世代の「全固体電池」が注目を集めています。高エネルギー密度・長寿命・短時間充電を実現するこの技術は、EVの最大の課題である「充電時間」と「航続距離」の両面を改善し、EVの利便性を飛躍的に高めると期待されています。

スマートグリッドとの融合 ― EVは走る蓄電池へ

EVは、ただの移動手段ではなく「電力の貯蔵・供給装置」としても機能します。スマートグリッドと接続することで、再生可能エネルギーの余剰分をEVに蓄え、必要なときに家庭や地域へ電力を供給できるようになります。これにより、エネルギー需給の安定化と効率化が進み、EVの役割はより社会的に拡大していきます。

スマートシティとEV ― 持続可能な都市開発の核

スマートシティの構想では、交通・エネルギー・ICTが一体化され、効率的で持続可能な都市生活が実現されます。EVはその中核を担う存在であり、都市全体のエネルギー効率や環境性能の向上に直接貢献します。すでにトヨタが進める「ウーブン・シティ」などの実証実験でも、EVは重要な要素技術として位置づけられています。

EVの未来像

こうした技術革新によって、EVは「環境に優しい車」から「多機能なモビリティプラットフォーム」へと進化しています。自動運転による移動体験の変革、全固体電池による利便性の飛躍、スマートグリッドやスマートシティとの連携による社会的価値の拡大。これらが重なり合うことで、EVは従来の自動車では成し得なかった多様な役割を果たし、未来社会の基盤を支える存在へと成長していくでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

世界で拡大を続けるEV市場の動向

電気自動車(EV)の市場は、近年ますます成長を加速させており、とくに中国、ヨーロッパ、米国の3地域が中心的役割を果たしています。それぞれの地域では異なる市場環境や政策が背景となり、EVの普及スピードや方向性に違いが見られます。

中国・欧米を中心に加速するBEV化

中国市場では、政府の強力な支援策や充実した充電インフラを背景に、BEV(バッテリー電気自動車)化が急速に進展しています。新しい技術やモデルが次々と投入され、グローバル市場のけん引役となっています。ヨーロッパでは環境規制の強化が普及を後押しし、米国でもテスラを筆頭にEV需要が拡大しています。

「全方位戦略」をとるメーカーの存在

一方で、すべてをBEVに切り替えるのではなく、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を含む複数の動力源を用意する「全方位戦略」を採用するメーカーも少なくありません。これは、特定地域のBEV需要に依存せず、多様な市場環境に柔軟に対応しながら、グローバル全体で安定した収益を確保する狙いがあります。

日本市場の課題 ― 普及率の低さとインフラ不足

日本国内のEV普及率はまだ数%程度にとどまっており、特にBEVの比率は低水準です。普及拡大のためには、車両価格の低減をはじめとするコスト競争力の強化や、全国規模での充電インフラ整備が急務とされています。この課題に対応するため、多くの国内メーカーがバッテリー技術の改良やインフラ拡大に注力しています。

世界のバッテリー市場と日本メーカーの挑戦

バッテリー市場では、中国や韓国メーカーが低コストかつ高効率な生産体制で強い影響力を持っています。これに対抗する形で、日本のメーカーは次世代技術である「全固体電池」の開発に力を入れています。全固体電池は、従来型リチウムイオン電池と比べて安全性が高く、エネルギー密度も大きいため、より長い航続距離と短時間充電を実現する革新技術として期待されています。

今後の展望

環境意識の高まりと各国政府の支援策を背景に、EV市場は引き続き拡大が見込まれます。メーカー各社は、技術革新と多様な市場戦略の両面で競争を繰り広げながら、新しい移動の形を提示していくことになるでしょう。EVはすでに、従来の内燃機関車とは異なる市場動向を示しており、今後の発展は世界的にも大きな注目を集めています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

EV購入の主要なポイント

電気自動車(EV)の購入を検討する際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。これらの要素は、購入後の満足度と直結するため、慎重に選択することが重要です。以下に、EV購入時の主要なポイントを挙げてみます。

バッテリーの寿命

EVの性能と価値は、大きくバッテリーの寿命に依存します。バッテリーの寿命は、使用頻度や充電習慣によって異なりますが、一般的には数年から十数年の範囲です。長期間使用することを考えると、バッテリーの交換コストや保証期間も重要な判断基準となります。テスラのModel SやModel Xは、8年または16万キロメートルのバッテリー保証を提供しており、これは業界の中でも比較的長い部類に入ります。

充電インフラの整備状況

EVの利便性は、充電インフラの整備状況に大きく左右されます。自宅での充電設備の有無や、職場や公共の場所での充電ステーションの利用可能性を確認することが重要です。日本では、ショッピングセンターや公共施設に設置されている充電ステーションが増加しており、特に都市部では利用しやすくなっています。

補助金の有無

多くの国や地域では、EV購入時の補助金や税制上の優遇措置が設けられています。これらの支援策は、購入コストを大幅に削減することができるため、購入前に確認することが重要です。ヨーロッパの一部の国々では、EV購入時に数千ユーロの補助金が提供されています。日本でも、国や地方自治体により補助金制度が運用されています。

ライフスタイルに合ったモデルの選択

自分のライフスタイルや使用目的に合ったEVを選ぶことが重要です。例えば、長距離を頻繁に運転する場合は、航続距離が長いモデルを、都市部での短距離移動が主なら、小型で取り回しの良いモデルが適しています。テスラのModel 3は、都市部での使用に適したコンパクトなデザインと優れた航続距離で人気です。一方、日産のリーフは、手頃な価格と日常の移動に十分な航続距離で、幅広いユーザーが満足できる仕様となっています。