最新の技術革新により、自動車業界は大きな変革期を迎えています。その中でも、三菱電気自動車はその先端を行く存在といえるのではないでしょうか。この記事では、三菱電気自動車の魅力を探り、そのラインナップから最新技術との互換性、経済性や安全性、そして国際市場での展開に至るまで詳しく紹介していきます。また、ユーザーからのレビューや評価は、購入を考える際の参考になるでしょう。

▶ CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱の電気自動車とは:ラインナップを紹介

ここでは、三菱自動車の電気自動車としてラインナップされているEVおよびPHVEを、その特徴とともに紹介していきます。

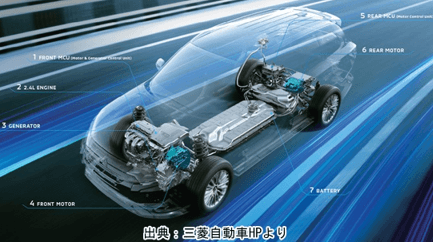

アウトランダーPHEV

・価格: 499万5100円(税込)から

・乗車定員:5/7人

・駆動方式:4WD

・燃費:15.3 – 17.3 km/L

・航続距離:83~87 km( 等価EVレンジ)

・ドア数:5ドア

アウトランダーPHEVは、ガソリンエンジンと2つの電動モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載しています。特徴は、大容量バッテリーとボディサイズを生かした力強い加速性能と航続距離、そして静かでなめらかな走りです。駆動システムには、三菱の高度な技術であるS-AWC(Super All Wheel Control)が搭載され、優れた走破性を持っています。また、3列シートで7人まで乗車可能なため、大人数の移動でも問題は少ないでしょう。

なお、「等価EVレンジ」とは、外部から充電した電力のみを使用した場合の走行距離のことをいいます。アウトランダーPHEVは、ガソリンエンジンを併用することでより長い航続距離の維持が可能です。さらに、搭載されている衝突回避システムは、乗員の安全性を高めます。以上から、アウトランダーPHEVは、車中泊やキャンプなどのアウトドアやロングドライブ、それに通勤などの日常的な使用と、幅広いシーンでの利用に適した電気自動車といえるでしょう。

エクリプス クロスPHEV

・価格:409万4200円(税込)から

・乗車定員:5人

・駆動方式:4WD

・燃費:15.7~16.8 km/L

・航続距離:57 km( 等価EVレンジ)

・ドア数:5ドア

エクリプス クロスPHEVは、そのスタイリッシュなクーペフォルムのためにマンションの立体駐車場にも対応しています。プラグインハイブリッドシステムの搭載による、優れた静粛性と航続距離が特徴です。駆動システムにはツインモーター4WDとS-AWCを採用し、走行安定性の向上に役立てています。また、バッテリーを低い位置に配置することで、操縦安定性を確保していることも特徴といえるでしょう。これらの特徴から、エクリプス クロスPHEVは、市街地や高速道路などのさまざまな状況で快適な運転が可能です。きびきびとしたダイレクト感のある運転感覚が好みの方に好まれる電気自動車といえるでしょう。

eKクロス EV

・価格:254万6500円(税込)から

・乗車定員:4人

・駆動方式:2WD

・航続距離:180 km( 等価EVレンジ)

・ドア数:5ドア

eKクロス EVの特徴は、そのトルクを生かした滑らかで力強い走行性能です。180kmもの航続距離は、日常生活にとって十分なキャパシティを持っているといえます。ECO、NORMAL、SPORTと3つのドライブモードがあり、さまざまな走行状況に対応可能です。また、「イノベーティブペダル オペレーションモード」は、eKクロス EVの大きな特徴といえるでしょう。これは、アクセルペダルの操作だけでスピードを加減速するシステムです。アクセルとブレーキの踏み替え操作が減ることで、より楽な運転を実現しています。これらの特徴から、eKクロス EVは普段使いから休日のドライブまで、幅広い用途での使用が可能です。

ミニキャブ EV

・価格:243万1000円(税込)から

・乗車定員:2/4人

・駆動方式:2WD(後輪駆動)

・航続距離:133 km( 等価EVレンジ)

・ドア数:5ドア

ミニキャブ EVは、重い荷物を積んでもパワフルな走りを実現する軽商用の電気自動車です。モーターとインバーターを組み合わせた駆動システムとバッテリー容量の拡大で、133kmの航続距離を誇ります。また、S-AWCシステムによる力強くスムーズな加速と操作性のよさも特徴です。さらに、衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能、車線逸脱警報など、最先端の安全運転支援システムも搭載しています。そのうえ、Vehicle to Home(V2H)機能により、車の電気を家庭で使用できるのも特徴でしょう。これらの特徴から、ミニキャブ EVは経済性と実用性を兼ね備えた軽商用として評価の高い電気自動車といえます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱自動車が推進するV2H技術の特徴

V2Hの基本概念

V2H(Vehicle to Home)は「車から家へ」という意味を持ち、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の大容量バッテリーを、住宅の電源として活用できるシステムです。通常の移動手段にとどまらず、家庭のエネルギー源として機能する点が最大の特徴です。

三菱自動車のPHEVとV2H

この分野で積極的に取り組んでいるのが三菱自動車です。同社のアウトランダーPHEVをはじめとするモデルでは、普段は通勤や買い物といった日常移動にEV走行をメインとして使用できます。一方で、長距離移動時にはモーターを主体にエンジンを併用するハイブリッド走行に切り替わり、航続距離の制約や充電インフラ不足といった不安を解消しています。

非常時の家庭用電源としての活用

V2Hの大きな利点は、非常時の電力供給です。アウトランダーPHEVに搭載される1500WのAC電源からは、照明や調理器具、家電製品などを稼働させることが可能です。さらに、ガソリンでの発電を組み合わせれば、満タン状態で最大約12日間の電力供給が可能とされ、停電や災害時でも家庭生活を維持できます。

経済性と環境性

V2Hは日常生活における電気代の節約にも寄与します。電気料金の安い夜間にEV・PHEVのバッテリーを充電し、昼間の高い時間帯に家庭で使用することで、経済的な電力利用が可能になります。これは家庭の光熱費削減に直結するだけでなく、再生可能エネルギーと組み合わせることで環境負荷の低減にもつながります。

三菱自動車の目指す未来

三菱自動車は、V2Hを含む環境対応技術を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。EVやPHEVを単なる移動手段にとどめず、家庭や社会のエネルギー基盤として活用する取り組みは、利便性・経済性・環境性を兼ね備えた新しいライフスタイルを提示しているといえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱自動車の電気自動車バッテリー技術とその革新性

リチウムイオン電池の強み

三菱自動車は、電気自動車市場の先駆者として、リチウムイオン電池技術において高い評価を得ています。リチウムイオン電池は軽量かつ高エネルギー密度を持ち、電気自動車に最も適したバッテリーといえます。一般的に寿命は約8年または16万kmとされていますが、三菱は劣化を抑えるための管理技術を独自に開発し、より長寿命を実現しているのが特徴です。

「バッテリー・イン・ザ・クラウド」による先進管理

三菱自動車が注力するのが「バッテリー・イン・ザ・クラウド」と呼ばれるクラウドベースの監視・分析システムです。この仕組みでは、バッテリーの充電状態や温度、劣化具合をリアルタイムでクラウドに蓄積し、ビッグデータ解析を通じて最適な充電管理を行います。これにより、ユーザーは電池の寿命を延ばし、維持費用を抑えることが可能になります。さらに、このシステムはリユースバッテリーにも応用され、再利用後の稼働状況を遠隔で監視し、効率的なメンテナンスを実現しています。

新たなビジネスモデルへの発展

三菱のバッテリー技術は、中古EVの普及やリユースバッテリーの活用を通じて、新しいビジネスモデルを生み出しています。使用済みバッテリーを家庭用蓄電池や再生可能エネルギーの貯蔵に再利用することで、電動化社会における持続可能性をさらに高めています。この取り組みは、単に車両の性能向上にとどまらず、エネルギー循環型社会の実現にも貢献しています。

市場におけるリーダーシップ

長寿命かつ高性能なバッテリー技術を武器に、三菱自動車はEV市場における信頼性と競争力を確立しています。持続可能な社会を見据えた技術開発は、ユーザーに安心感を与えるだけでなく、環境への貢献という点でも大きな意味を持ちます。こうした取り組みが、三菱自動車を電動化時代のリーダーの一角に押し上げているといえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱電気自動車の充電方法と利便性

普通充電

三菱電気自動車では、家庭用のコンセントや専用充電設備を利用した普通充電が可能です。電源はAC100VまたはAC200Vを使用し、AC100Vでは約14.5時間かかる一方、AC200Vを利用すれば数時間から半日程度で充電が完了します。充電時間は車種やバッテリー容量、さらに設備の仕様によって異なりますが、自宅で手軽に実施できるため、日常的な利用に向いています。

急速充電

より短時間での充電を可能にするのが急速充電です。eMPネットワークを利用すれば、高速道路のサービスエリアやコンビニエンスストアなど、全国各地に設置された急速充電器を活用できます。通常は30分以内で充電が可能で、長距離ドライブ中の休憩時間で効率よく充電を済ませられるのが大きなメリットです。ただし、充電時間はバッテリー残量や車両仕様によって変動します。

充電カードサービス

三菱自動車は独自の充電カードサービスを提供しており、これを利用することでeMPネットワーク内の急速充電器や普通充電器を割安料金で利用できます。非会員料金に比べてコストを抑えられるため、頻繁に充電を行うユーザーにとっては経済的です。万が一充電器に不具合があった場合には、本体に記載されている連絡先に問い合わせることで迅速な対応を受けることができます。

インフラ拡大と今後の期待

電気自動車の普及が進むにつれて、充電インフラの拡大は不可欠です。三菱自動車が提唱する普通充電と急速充電の両立は、多様なニーズに対応し、利便性の高いEVライフを実現する重要な仕組みといえるでしょう。環境に優しく、持続可能な社会に向けた三菱自動車の取り組みは、今後さらに注目を集めていくと考えられます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱電気自動車の経済的メリット

三菱電気自動車は、環境への配慮と経済性を兼ね備えたモデルとして、多くのユーザーに支持されています。その魅力のひとつが、所有・運用にかかるコストの低さです。

税制優遇と燃料費削減

EVの大きなメリットとして、免税や減税が挙げられます。自動車重量税や自動車税が優遇されることで、ガソリン車に比べて維持コストが抑えられます。さらに、電気で走行するため日々のガソリン代が不要となり、燃料費を大幅に削減できます。電費効率の高さにより、1kmあたりの走行コストはガソリン車よりも格段に低くなっています。

再生可能エネルギーとの連携

三菱のEVは太陽光発電などの再生可能エネルギーを充電源として利用することも可能です。これにより、さらに経済的な運用が実現し、環境負荷の低減とエネルギー自給自足の可能性が広がります。

メンテナンスコストの低さ

電気モーターは内燃機関に比べて可動部品が少なく、オイル交換や排気系統のメンテナンスが不要です。そのため、定期的なメンテナンス費用を大幅に削減できます。これは、長期的なコスト面での安心材料となるでしょう。

PHEVの経済性と利便性

三菱はEVだけでなくPHEVも提供しています。短距離走行では電気のみで経済的に走行でき、長距離移動ではガソリンエンジンを使用することで航続距離を伸ばせます。これにより、燃料費の節約と利便性を両立できる点が評価されています。

非常時の電源供給

さらに、三菱電気自動車は給電機能を備えており、災害や停電の際には家庭用の電源としても利用できます。日常の経済性だけでなく、緊急時の安心を提供する価値も高いといえるでしょう。

全体として、三菱電気自動車はランニングコストの低さ、再生可能エネルギー活用、給電機能という多面的な経済的メリットを備えています。これらの特徴は、EV普及の大きな推進力になるはずです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

安心して利用するために:三菱電気自動車の安全性と信頼性

三菱電気自動車は、長年培ってきた技術と経験をもとに、過酷な環境や悪条件下でも頼れる安全性と信頼性を確保しています。その背景には、独自の設計思想と先進的な安全技術の導入があります。

先進運転支援システムによる予防安全

三菱はADAS(先進運転支援システム)を強化し、車両周辺の認知・判断機能を向上させています。高精度のセンサーやカメラを駆使したセンシング技術により、障害物検知や車線維持支援が可能です。さらに、自律型システムとインフラ協調型システムを組み合わせた冗長構造により、異常時でも安全性を維持できる仕組みを整えています。これにより、日常の走行はもちろん、予期せぬ事態にも対応できる安心感が得られます。

電動化に伴う安全技術

電気自動車特有のリスクに対しても、三菱は徹底した対策を行っています。EVコントロールユニットやバッテリーマネジメントシステムが、バッテリーの充放電を効率的かつ安全に制御。モーターコントロールユニットやインバーターも含めた多層的な管理により、感電や発火リスクをガソリン車と同等レベルまで低減しています。

実績に裏付けられた評価

代表的な「アウトランダーPHEV」は、自動車アセスメントにおいて衝突安全性能・予防安全性能の両面で最高ランクの「Aランク」を獲得し、さらに「ファイブスター賞」にも輝きました。これらの結果は、実際の衝突テストや厳格な基準をクリアした証であり、三菱EVの安全性の高さを示しています。

次世代への取り組み

まれに懸念されるEV火災のリスクについても、三菱は固体電解質など不燃性電解質を用いた次世代バッテリーの開発を進めています。これにより、さらなる安全性の強化が期待されます。

総じて、三菱電気自動車の安全性と信頼性は、先進技術と実績に裏打ちされています。ユーザーは安心して日常使いから長距離移動までを任せられるだけでなく、将来的な技術革新によってさらに高いレベルの安全性が実現されるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱自動車の最新EV・PHEV技術の革新性

三菱自動車は、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHEV)の分野で独自の強みを発揮し、先進技術を積極的に採用しています。その中でも注目されるのが、S-AWC PHEVシステムとV2H技術です。これらは、走行性能とエネルギー活用の両面からユーザーに大きなメリットをもたらしています。

S-AWC PHEVシステムによる走行性能の進化

S-AWC(スーパー・オールホイール・コントロール)は、三菱自動車が長年培ってきた四輪駆動技術を進化させたシステムです。EV・PHEVに最適化されたこの仕組みにより、モーター駆動特有の力強い加速と直感的なハンドリングを両立。雪道や悪路などの厳しい環境下でも高い安定性を維持し、ドライバーに安心感と快適な走行体験を提供します。SUVを得意とする三菱らしい強みがここに表れています。

V2H技術によるエネルギーの有効活用

V2H(Vehicle to Home)は、車両に搭載された電力を家庭で利用できるシステムです。三菱はこの分野でも先駆的な取り組みを進めており、停電や災害時にはEVやPHEVを家庭用電源として活用できます。さらに、夜間の安価な電力で充電した電気を昼間に使用することで、家庭の電気代削減にもつながります。三菱のEVは単なる移動手段にとどまらず、生活インフラを支える役割を担っているのです。

航続距離と実用性への対応

三菱はEVの航続距離拡大にも注力しています。たとえば、軽EVである「eKクロス EV」は1回の充電で約180kmの走行が可能で、都市部での日常利用に十分対応できる性能を備えています。また、PHEVモデルではガソリンエンジンを組み合わせることで、長距離走行への不安を解消し、利便性を高めています。

経済性と環境性能の両立

三菱自動車はエコカー減税対象車を展開し、購入時の税制優遇によりコスト負担を軽減。環境に優しいだけでなく、ユーザーにとって経済的にも魅力的な選択肢となっています。

総じて、三菱自動車のEV・PHEVは、走行性能・エネルギー活用・環境対応のすべてにおいてバランスが取れています。S-AWCとV2Hといった先進技術は、ユーザーの安心と利便性を支えると同時に、持続可能な社会の実現に大きく貢献しているといえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱電気自動車のメンテナンスと維持コスト

三菱の電気自動車は、ガソリン車と比較して維持コストを抑えられる点が大きな魅力です。その理由は、EVならではのシンプルな構造と効率的なシステムにあります。

エンジンレスによるメンテナンス負担の軽減

EVにはエンジンが搭載されていないため、エンジンオイル交換が不要です。また、回生ブレーキシステムを採用しているため、ブレーキパッドの摩耗が少なく、交換頻度も低くなります。こうした特徴により、定期的に必要となる消耗品の交換が少なくなり、メンテナンス費用を大幅に削減できます。

年間維持費の目安

たとえば、eKクロス EVを年間1万km走行した場合、維持費は「15万円弱〜20万円強」とされています。この金額には、走行コスト・税金・保険料などが含まれており、ガソリン車と比較すると走行コストは約半分、場合によっては2倍以上の削減効果が期待できます。

税金と保険の優遇措置

税制面では、EVは新車登録時や初回車検時に自動車重量税が免税され、自動車税も75%軽減されるケースがあります。保険料に関しては、任意保険はガソリン車と大差ありませんが、自賠責保険ではEVの方が安く、37ヶ月分で2万7330円(2023年12月時点)となり、ガソリン車よりも2220円低い水準です。

車検費用とメンテナンスパック

eKクロス EVの車検費用はディーラーでおよそ8万円前後が目安です。さらに、新車購入時に加入できるメンテナンスパック「ハーティプラス」を利用すれば、定期点検や消耗部品交換の費用を一定額に抑えることができ、突発的な出費を防げます。

経済性を高める充電サービス

三菱自動車は電動車両サポートプログラムを提供しており、これに加入すれば急速充電器を通常より安い料金で利用可能です。日常利用だけでなく、長距離ドライブや非常時の充電でもコストメリットを得られます。

総合すると、三菱の電気自動車はガソリン車に比べて燃料費・税金・メンテナンスのすべてにおいて経済的です。維持コストの低減に加え、充電インフラの優遇サービスも利用できるため、ユーザーにとっては長期的に見ても負担の少ない選択肢といえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱電気自動車とスマートグリッドの連携

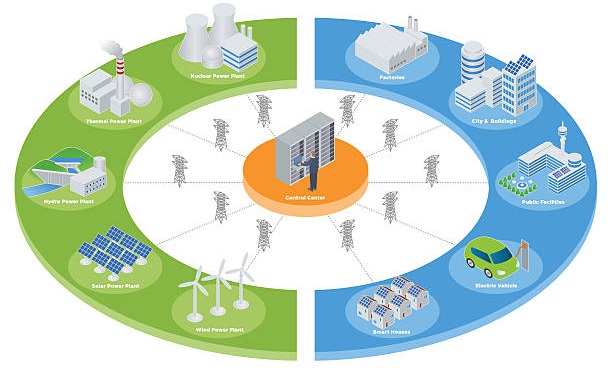

三菱電気自動車は、持続可能なエネルギーシステムの構築においてスマートグリッドと連携し、その可能性を大きく広げています。三菱商事、三菱自動車、三菱電機が共同で進める「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」は、その代表的な取り組みです。

M-tech Laboによる実証実験

このプロジェクトの中核となるのが、スマートグリッド実証実験装置「M-tech Labo」です。ここでは、EVに搭載された蓄電池を活用し、再生可能エネルギーや夜間電力を貯蔵し、電力需要のピーク時に供給する仕組みが検証されています。たとえば、三菱自動車名古屋製作所内では、最大50kWの電力を用いて生産本館の電力変動を抑制する実験が行われており、安定的な電力供給を目指した取り組みが進められています。

EV Integration System(EIS)の役割

実験の中で重要な位置を占めるのが、EIS(Electric Vehicle Integration System)です。これは、EVユーザーの利便性を損なわずに、放電可能な容量や時間帯を統合して利用する仕組みです。EISにより、EV蓄電池やリユースバッテリーの効率的な活用が進み、電力需要のピークシフトや電力事業への新たな応用が可能になります。

持続可能な社会への貢献

こうした三菱グループの取り組みは、単なる技術実証にとどまらず、エネルギーの持続可能性と経済性の両立に寄与しています。EVとスマートグリッドの連携は、再生可能エネルギーの変動を吸収し、安定供給を可能にするだけでなく、電気自動車の普及促進にも直結します。その結果、環境負荷の軽減と社会全体のレジリエンス強化につながるのです。

このように、三菱電気自動車とスマートグリッドの統合は、未来のエネルギーシステムにおける重要な一歩といえます。三菱が蓄積する知見は、持続可能で経済的な社会基盤を支えるモデルケースとなるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

三菱自動車「Challenge 2025」中期経営計画と国際市場戦略

三菱自動車は、電動化時代に対応するための中期経営計画「Challenge 2025」を発表し、研究開発と設備投資を大幅に強化しています。2023年から2025年の3年間を対象に、技術・地域・モビリティビジネスという3つの領域を重点に成長を加速させる方針です。

数値目標と財務方針

計画の中では、販売台数や収益性に関する明確な目標が掲げられています。ASEANを中心とした市場拡大により、3年間で販売台数を20万台増加させ、最終的に110万台規模を目指します。また、販売単価を2022年度の230万円から250万円へと引き上げ、2025年度には営業利益2200億円、営業利益率7%を達成することを目標としています。加えて、企業価値評価の基準としてEBITDAを導入する点も特徴です。

地域戦略

三菱自動車は世界を複数の地域に区分し、それぞれに異なる役割を担わせています。

・ASEAN・オセアニア:

成長の中核を担う「成長ドライバー」地域。新商品の投入により拡販を進める。

・中南米・中東・アフリカ:

収益機会を活かす「レバレッジ地域」。既存モデルの横展開を推進。

・日本・北米・欧州・中国:

電動化や環境技術、安全技術を重視する「先進技術推進地域」。

特にインドネシアでは、ASEANの需要拡大を見据えて2024年から**軽商用EV「ミニキャブ・ミーブ」**の現地生産を開始予定です。一方で、中国市場ではEVの急速な普及に伴い競争が激化し、販売不振が続いたことから撤退方針を固めています。

電動化と環境技術の推進

三菱自動車は、EV・PHEVの開発強化を通じて電動化技術を軸にした成長を志向しています。さらに、車両データ活用や安全技術の進化を取り込み、モビリティビジネス全体を拡張する戦略を描いています。

今後の展望

この「Challenge 2025」は、単なる販売拡大計画にとどまらず、地域特性に合わせた柔軟な戦略と電動化を中心とした技術革新を組み合わせることで、三菱自動車のグローバル競争力を引き上げることを目的としています。結果として、新しいビジネスチャンスを創出するとともに、持続可能な社会の実現にも寄与することが期待されています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

ユーザーの視点:三菱電気自動車のレビューと評価

ここでは、三菱電気自動車に関するユーザーレビューと評価を集約しました。ラインナップでも紹介したアウトランダーPHEV、エクリプス クロスPHEV、eKクロス EV、ミニキャブ EVに関してのユーザーの声を紹介し、三菱電気自動車全体についての評価を解説していきます。

アウトランダーPHEV

アウトランダーPHEVのユーザーからは、電動走行の静粛性や加速性に高い満足度が示されており、災害時の電源としての利用に対する安心感も評価されています。キャンプなどのアウトドアをする際のV2H機能との相性のよさも注目されている点です。

エクリプス クロスPHEV

エクリプス クロスPHEVでは、走行安定性や静かなEV走行が大変好評です。重量感のあるバッテリーがもたらす良質な乗り心地や、高速道路での振動の少なさにも満足の声が寄せられています。

eKクロス EV

eKクロス EVのユーザーは、トルクの強さや軽自動車とは思えないパワフルな走りに驚きを示しているレビューが多いといえます。自宅での充電が便利である点も評価されていますが、価格については意見が分かれるところです。

ミニキャブ EV

ミニキャブ EVに関しては、静かで力強い走りやエアコン使用時でもパワーダウンしないことが評価されています。しかし、さらなる快適な車内環境を求める声もあり、防音や制振材の利用が提案されている点が重要でしょう。

三菱電気自動車に対する総評

三菱電気自動車に関するユーザーレビューを振り返ると、最も高く評価されているのは 静粛性・走行性能・乗り心地 です。EV特有のモーター走行による振動の少なさと低騒音性は、多くのユーザーにとって快適な運転体験を提供しており、長時間の利用でもストレスが少ない点が好意的に受け止められています。さらに、SUVやコンパクトカーといった各モデルごとに異なる特徴を持たせているため、ユーザーの多様なライフスタイルや利用シーンに応じた選択肢が揃っている点も評価につながっています。

一方で、購入にあたっては 価格面への注意 が指摘されています。購入価格そのものに加え、充電設備の導入や維持コストといったトータルコストを考慮する必要があるという声も見られました。特にEV市場全体がまだ発展途上であることから、ユーザーは補助金制度やランニングコストの優位性を加味して判断している様子がうかがえます。

レビュー全体としては、三菱電気自動車は 日常使用における高いパフォーマンスと環境負荷の低さ を兼ね備えた持続可能な選択肢として前向きに捉えられており、技術革新や使いやすさの面でユーザーから信頼を得ています。これらの評価は、三菱自動車が市場での存在感を高める要素となるだけでなく、今後の製品改善や新モデル開発において重要なフィードバックとなるでしょう。