トヨタの電気自動車は、環境に優しい走行を実現するための先進技術が魅力です。近年、その人気は高まり、多様なラインナップが展開されています。環境への配慮と経済性を兼ね備えたこれらの車両は、新しいカーライフを提案しているのです。この記事では、トヨタの電気自動車について、その特徴やラインナップから、技術的な特徴、メンテナンスコスト、市場動向などを詳しく解説します。

CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

トヨタEVのラインナップ

BEV:ゼロエミッションを実現する完全電動車

BEVは外部から充電した電力のみで走行する純粋な電気自動車で、走行中に二酸化炭素を排出しないゼロエミッションを実現します。トヨタのBEVには、広い室内空間と長距離走行にも対応するSUV「bZ4X」と、都市部の短距離移動に適した超小型の「C+pod」があり、それぞれ異なるシーンでの利便性を提供しています。

トヨタの多彩な電気自動車ラインナップ

トヨタは環境に配慮しつつ、利用者の幅広いニーズに応えるために、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCEV(水素燃料電池車)、BEV(バッテリー式電気自動車)の三種類を展開しています。それぞれが異なる特長を持ち、ライフスタイルや用途に応じて選択できる点が大きな魅力です。

PHV:安心感と経済性を兼ね備えたモデル

PHVは、バッテリーに蓄えた電力でモーターを動かし、電力が不足するとエンジンに切り替えて走行する仕組みです。電池切れの心配が少ないため、経済的かつ安心して利用できるのが特長です。代表的なモデルには、都市部での使用に最適な「プリウス PHV」、ファミリー層に人気の「RAV4 PHV」、そして高級感ある内装と快適な乗り心地が魅力の「ハリアー PHV」があります。

FCEV:究極の環境性能を実現する水素自動車

FCEVは水素と酸素の化学反応によって電気を生み出し、その電力でモーターを駆動します。排出されるのは水だけという究極の環境性能が最大の特長です。トヨタの代表的なFCEV「MIRAI」は、環境負荷を最小限に抑えつつも、静かで力強い走りと洗練されたデザインで注目を集めています。

トヨタの電気自動車は、環境への配慮と快適なドライビング体験を両立しており、都市部での短距離利用からファミリー向けの長距離走行、さらには高級志向まで、幅広い選択肢を用意しています。ユーザーのライフスタイルに応じた最適な一台を見つけることができる点が、トヨタの電気自動車ラインナップの大きな強みです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

バッテリー技術と寿命

トヨタのEVバッテリー技術の多様性と進化

トヨタは、電気自動車のバッテリー技術において「安全性」「長寿命」「高品質」「コスト効率」「高性能」のバランスを追求し、複数の電池技術を組み合わせて開発を進めています。初期のハイブリッド車に搭載されたニッケル水素電池から、現在主流のリチウムイオン電池、そして実用化を目指す全固体電池に至るまで、幅広い技術を駆使している点が特徴です。

ニッケル水素電池:ハイブリッド普及を支えた基盤技術

ニッケル水素電池は安定性が高く、寿命も長いことから初期のハイブリッド車に広く利用されました。エネルギー密度はリチウムイオン電池に劣るものの、リサイクル性に優れ環境負荷が小さいという利点があり、トヨタの電動化戦略の礎を築いた技術です。

リチウムイオン電池:現在の主流と多様なバリエーション

リチウムイオン電池は高いエネルギー密度と軽量性を兼ね備え、現在のEVやPHVに広く採用されています。トヨタは安全性や耐久性を重視し、改良を進めています。特に注目されるのが「三元系リチウムイオン電池」と「バイポーラ型リン酸鉄リチウムイオン電池」です。前者は航続距離を大幅に伸ばせる高出力タイプとして一部車種に採用され、後者は従来型に比べて航続距離を約20%延ばしつつ、コストを40%削減できる見込みがあり、急速充電性能や安全性の向上も期待されています。

全固体電池:次世代の切り札

トヨタが2027〜2028年に実用化を目指しているのが全固体電池です。液体電解質を使わないため安全性が高く、出力性能や航続距離の面でも飛躍的な向上が期待されています。さらに、充電時間の短縮も実現できるとされており、EVの普及を大きく後押しする可能性を秘めています。一方で寿命の課題が残されており、その克服に向けた研究が続けられています。

持続可能な移動社会に向けて

トヨタは、車両の用途やユーザーのニーズに応じて最適なバッテリーを選択・搭載する「適材適所」の考え方を採用しています。これにより、環境負荷を抑えつつ、より多くの人々が電動車を利用できる未来を描いています。単なる製品開発にとどまらず、持続可能な移動手段の普及を加速させることで、社会全体のエネルギーシステムやモビリティの在り方に大きな変革をもたらそうとしているのです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

バッテリー充電方法と必要な時間

トヨタの電気自動車に限らず、充電方法によって必要な充電時間は変わってきます。ここでは、普通充電と急速充電の時間、さらにEV・PHV充電サポートとソーラーパネルオプションなどについて詳しく見ていきましょう。

普通充電と急速充電の違い

普通充電では、一般家庭で利用可能な200Vの電圧で15Aの電流を流せる3kWの充電設備を使用します。例えば、40kWhのバッテリーを搭載した車両の場合、電池残量を10%から100%にするためには「40kWh×90%=36kWh」の電力が必要となり、「36kWh÷3kW=12時間」の充電時間が必要です。6kWの設備ならば、その半分の6時間で済みます。一方、急速充電の場合、多くの充電器は最大30分で自動停止する設定です。20kWの出力で30分充電すると10kWhの電力が得られ、50kWならば25kWhです。ただし、急速充電はバッテリーに負荷がかかりやすいため、常に最大出力で充電されるわけではありません。そのため、40kWhバッテリーを10%から100%にするには、20kWで約1.5~2時間、50kWならば30分~1時間が目安となります。

EV・PHV充電サポート

トヨタの電気自動車であれば「EV・PHV充電サポート」が利用可能です。配布されるカードと認証機を使って、トヨタ販売店や株式会社e-Mobility Power設置の普通充電器が利用可能になります。これらの充電スポットは、全国で1万2000基を超えており、スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」から簡単に検索可能です。充電サポートの利用料は、基本料金と従量料金の2種類のプランがあります。

ソーラーパネルの充電性能

トヨタの電気自動車の中にはソーラーパネルを装備するメーカーオプションが選べる車種もあります。高効率の第2世代ソーラー発電システムを備えており、年間約1200km分のEV走行距離に相当する電力の発電が可能です。駐車中も発電して駆動用バッテリーへ充電します。さらに、動力用だけでなくエアコンなどの機能にも電力を供給します。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

トヨタの電気自動車が生み出す多様なメリット

トヨタBEVの技術的優位性と将来戦略

トヨタは、電気自動車(BEV)の分野で明確な技術的優位性を打ち出し、2030年に年間350万台の販売を目指すという大きな目標を掲げています。「BEVで未来を変える」という宣言は、単なるスローガンではなく、電池から車両設計、製造プロセスまで徹底的にBEV専用に最適化するという強い意思を示しています。

航続距離1000kmを実現する次世代BEV

2026年に市場投入予定の次世代BEVは、電池の高エネルギー密度化と車体効率の改善により、航続距離1000kmという驚異的な性能を目指しています。加えて、急速充電の時間短縮と製造コストの削減にも取り組んでおり、ユーザーにとって利便性と経済性の両方を兼ね備えたモデルとなる見込みです。

普及版とハイパフォーマンス版バッテリー

トヨタは電池の多様化戦略を進めています。普及版電池にはHEVで実績のあるバイポーラ構造を採用し、航続距離を20%延ばしつつ、コストを40%削減することに成功しています。ハイパフォーマンス版では、航続距離の延長とコスト低減を両立させ、より幅広いユーザー層に対応する計画です。さらに、次世代の全固体電池は10分以内の急速充電と大幅な航続距離の拡大を実現するとされており、寿命の課題克服に向けて量産化への道を進んでいます。

ロケット技術を応用した空力設計

トヨタは三菱重工業 宇宙事業部と連携し、ロケット開発で培われた空力技術をBEVに応用しています。空気抵抗の低減はエネルギー効率を飛躍的に高め、実走行距離の延長にも直結します。これにより、単なる電池の進化だけでなく、車両全体としての効率性を高めているのです。

製造工程の革新

モノづくりの面でもトヨタは大きな進化を遂げています。モジュール構造の採用、巨大な一体鋳造技術「ギガキャスト」、自走する組立ラインといった新しい生産方式により、工程数や工場投資を半減させることを目指しています。これにより生産コストを削減すると同時に、スピーディーな供給体制を実現します。

BEV市場でのリーダーシップへの道

トヨタの技術革新は、ユーザーにとって経済性と利便性を提供するだけでなく、環境負荷の低減や運転の楽しさを実現するものでもあります。航続距離、充電時間、コスト、安全性のすべてを改善する取り組みを通じて、トヨタは電気自動車市場におけるリーダーシップを確立しようとしているのです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

トヨタの安全技術と信頼性

トヨタEVの安全技術と信頼性

トヨタの電気自動車(EV)は、先進的な安全技術と高い信頼性によって、ユーザーに大きな安心感を提供しています。特に安全技術は多層的に設計されており、ドライバーの運転支援から衝突時の被害軽減、そして事故後の対応まで幅広くカバーしています。

Toyota Safety Senseによる先進安全機能

トヨタEVには「Toyota Safety Sense」が標準搭載され、カメラとレーダーの2種類のセンサーを組み合わせることで、高精度な周囲認識を実現しています。

代表的な機能には以下のようなものがあります。

プロアクティブドライビングアシスト

前方の車や歩行者を検知し、ドライバーが無意識に行うブレーキやステアリング操作を先読みして支援。

発進遅れ告知機能

信号待ちや渋滞から再発進する際、前方車両の発進に気づかない場合に知らせてくれる。

ロードサインアシスト

道路標識を読み取り、速度制限や一時停止などの情報をドライバーに表示。

ドライバー異常時対応システム

運転者の体調変化を検知し、必要に応じて車を安全に減速・停止。

レーダークルーズコントロール

前方車との車間距離を維持しながら追従走行を支援。

アダプティブハイビームシステム

夜間の視界を確保しつつ、対向車や先行車にまぶしさを与えない配光制御。

プリクラッシュセーフティ

衝突の可能性を検知し、ブレーキを作動させることで衝突を回避または被害を軽減。

レーントレーシングアシスト/レーンディパーチャーアラート

走行車線を維持し、車線逸脱を防止。

駐車支援と操作の利便性

一部車種には「トヨタ チームメイト[アドバンスト パーク]」を搭載。スイッチ一つで自動駐車が可能で、バック出庫や狭いスペースへの駐車もスムーズに行えます。さらにスマートフォンアプリを使ったリモート操作にも対応し、駐車が苦手なユーザーにとって大きな安心材料となっています。

衝突安全性能と車体構造

トヨタとスバルが共同開発したBEV専用プラットフォームは、「マルチロードパス構造」によって衝撃をボディ全体で分散・吸収します。これにより、乗員の安全だけでなく、バッテリーなど高電圧部品の保護も確保されています。また、高強度の超高張力鋼板を採用することで、衝突安全と軽快な走りを両立しています。

予防安全と事故対応

予防安全システムは全車標準装備で、自動車・二輪車・自転車・歩行者などを検知し、事故防止や被害軽減に貢献します。万一重大事故が発生した場合には、コネクティッドサービスが自動でオペレーターに接続し、警察・消防への通報や緊急車両の派遣が行われます。

信頼性の裏付け

代表的なトヨタEV「bZ4X」は、2022年度の自動車アセスメント(国土交通省・自動車事故対策機構)で最高評価の「ファイブスター賞」を獲得。衝突安全性能評価で87%、予防安全性能評価で99%、事故自動緊急通報装置は満点の100%を記録しました。これらの結果は、トヨタEVが安全性と信頼性の両面で非常に高い水準にあることを証明しています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

メンテナンスとランニングコスト

「bZ4X」を例に取り、メンテナンスとランニングコストについて、詳しく見ていきましょう。まず、bZ4Xの維持費には、自動車税、任意保険、点検費用、法定費用、車検費用、電気代、メンテナンス費用などが含まれます。これらの費用は、走行距離や使用頻度、地域によって異なりますが、一般的に電気自動車はガソリン車に比べて維持費が安く抑えられる傾向にあります。

サブスクリプションサービスで諸費用を節約

bZ4Xの場合、KINTOというサブスクリプションサービスを利用することで、自動車税や保険料、メンテナンス費用などを月額料金に含めることが可能です。KINTOのプランでは、初期の申込金として77万円、月額利用料は10万7800円から始まり、補助金適用後は8万8220円になります。このプランには、車両代金、自動車税、任意保険、メンテナンス費用が含まれており、長く乗るほど月額料金が安くなる仕組みです。

bZ4Xの年間維持費は、走行距離や使用状況によって異なりますが、年間1万km走行した場合は13~19万円程度とされています。ただし、KINTOのプランを利用することで、これらの費用が月額料金に含まれるため、別途の支払いは必要ありません。また、bZ4Xは、法定の12ヶ月点検が必要ですが、この点検もKINTOのプランに含まれています。電気自動車はガソリン車に比べて構造がシンプルで、メンテナンス項目が少ないため、長期的に見ても維持費は抑えられると言えます。

高騰するガソリン代が不要

電気自動車は燃料費を抑えることが可能です。bZ4Xの場合、電気代は別途必要ですが、ガソリン車のガソリン代に比べてコストは低くなる傾向にあります。また、電気自動車はエンジンオイルの交換が不要で、メンテナンス費用も抑えられます。

補助金の活用で購入時の経済的負担も軽減可能

電気自動車は国や地方自治体からの補助金を受けることが可能です。これは日本政府がカーボンニュートラルを目指して進めている政策の一環で、bZ4Xのような電気自動車を購入する際には、補助金の申請を検討する価値があります。

以上の点から、bZ4Xのメンテナンスとランニングコストは、電気自動車ならではの経済性を持ち合わせていると言えます。これらのコストを考慮することで、購入後のイメージがより明確になるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

世界と日本のEV市場の動向とトヨタの競争力

世界市場の拡大とトヨタの対応

世界のEV市場は、中国・欧州・米国を中心に急速に拡大しています。特に中国では、政府の強力な補助政策やインフラ整備を背景に、EV普及が加速度的に進んでいます。欧州では環境規制の強化が追い風となり、米国でも政府支援によって普及が進展しています。こうした中でトヨタは、特定の市場に偏らず「HVの需要を維持しつつEVに成長投資を進める」という多角的な戦略を採用しています。これは、世界各地域の多様な規制やユーザーの需要に柔軟に対応する姿勢を示しているといえるでしょう。

日本市場の現状と課題

一方、日本市場ではEVの普及はまだ限定的です。BEVの新車販売全体に占める割合は3%程度にとどまっており、普及の鍵となるのはコスト競争力の向上と充電インフラの整備です。トヨタはこの課題を解決するため、バッテリー技術の開発や国内インフラの拡充に注力しています。さらに、ハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド車(PHV)といった選択肢を維持することで、日本市場の特性に合わせた段階的なEV普及を推進しています。

投資と資金力による競争優位

トヨタはEV分野の競争力を確保するため、2030年までにEV関連へ総額5兆円を投資する計画を打ち出しました。これは従来計画から1兆円増額したもので、世界的なEV市場拡大に対応する積極的な姿勢を示しています。背景には、安定した収益力があります。営業キャッシュフローは11年連続で2兆円超を維持し、前期は2兆9550億円を記録。さらに総資金量は11兆円超に達しており、この強固な資金基盤が大規模なEV投資を可能にしています。

EV販売台数と全方位戦略

現状、トヨタのEV販売台数は主要自動車メーカーの中で下位グループに位置しています。しかし、2024年3月期の販売計画では、レクサスを含む全体で1040万台、そのうちEVで20万台を見込んでいます。これは、EV単独ではなく、PHVやHVを含めた「全方位戦略」による数字です。環境性能とユーザーの多様なニーズを同時に満たすことで、トヨタは着実に市場拡大を狙っています。

今後の展望

新型コロナ禍や世界的な需要変動という不確実性の中でも、トヨタは強固な収益基盤を背景にEV投資を加速させています。全固体電池の開発や製造プロセスの効率化といった技術革新を武器に、世界市場でのプレゼンスを高めることを目指しています。短期的にはEV販売台数で出遅れているものの、中長期的には多角的な戦略と資金力によって、トヨタはグローバルEV市場で確かな競争力を築いていくと考えられます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

スマートグリッドとトヨタの取り組み

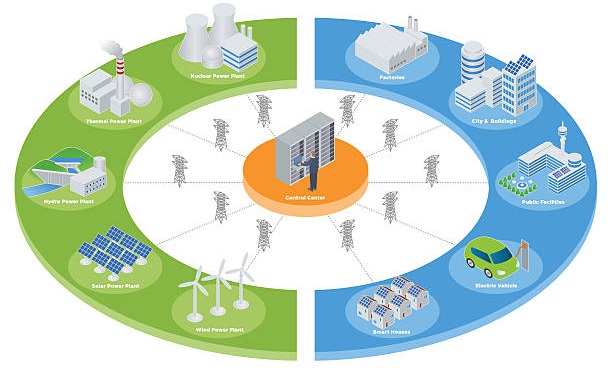

スマートグリッドの役割

スマートグリッドは、電力の供給と消費を高度に最適化する次世代型の電力網です。再生可能エネルギーの導入拡大に伴う供給変動を吸収しながら、需要予測と需給バランス調整を行うことで、安定的かつ効率的なエネルギー供給を実現します。特に再生可能エネルギーと蓄電システム、電気自動車との連携が鍵となり、地域全体のカーボンニュートラル達成に貢献します。

トヨタスマートセンター(TSC)の概要

トヨタは、この分野で「トヨタスマートセンター(TSC)」という独自の仕組みを展開しています。TSCの目的は、住宅・EV・電力供給事業者・ユーザーをネットワークで結び、エネルギー消費を統合的に管理することです。住宅に導入されるHEMS(Home Energy Management System)、EVやPHEVのバッテリー、太陽光発電などの再生可能エネルギー、そして送電線から供給される電力といった複数のエネルギーソースを束ね、最適に制御するのが大きな特徴です。

具体的な仕組みと機能

TSCでは、PHEVやEVから送られるバッテリー残量情報、HEMSから取得する家庭内の電力消費情報を組み合わせ、電気料金の節約とCO₂排出量の抑制を同時に実現します。たとえば、夜間の安価な電力でEVを充電し、日中のピーク時には車載バッテリーを家庭や地域に供給する、といった使い方が可能になります。また、システムに蓄積された情報はスマートフォンのアプリから照会でき、家電製品の遠隔操作やエネルギー利用の最適化も実現します。

トヨタの強みと将来展望

トヨタグループは自動車事業だけでなく、住宅事業も展開している点が大きな強みです。これにより、車と家、エネルギー供給事業者をシームレスに結びつけるスマートグリッドの構築が可能となります。人・車・家をネットワーク化するトヨタのアプローチは、単なるEVメーカーの枠を超え、持続可能な社会インフラを担う企業へと進化している証ともいえるでしょう。今後は、再生可能エネルギーの利用拡大やV2H技術との連携強化を通じて、より実用的で環境に優しいスマートシティ実現に寄与していくことが期待されます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

スマートシティの概念とトヨタの挑戦

スマートシティの基本的な考え方

スマートシティとは、情報通信技術(ICT)やセンサー技術を駆使し、都市インフラやサービスを効率的かつ持続可能に運営する都市開発のコンセプトです。エネルギーの最適利用、交通渋滞の解消、公共サービスの効率化、環境負荷の低減、市民生活の質の向上などを総合的に目指します。都市から得られる膨大なデータを収集・分析し、その結果を活用して「よりスマートな都市運営」を実現していくのが特徴です。

トヨタのスマートシティ実証実験

トヨタは、電気自動車(EV)を社会の中心に据える未来を見据え、自社主導で都市を構築するという前例のない実証実験に踏み出しました。その象徴が2021年から静岡県裾野市で建設が始まった「ウーブン・シティ」です。この実験都市は、完全にゼロから設計され、自動運転車、ロボティクス、AI、IoT、再生可能エネルギーなど未来都市を構成する技術の実証フィールドとして機能します。

NTTとの連携による技術基盤の強化

スマートシティ開発を進めるうえで重要なのは、ICTインフラとデータ活用です。トヨタはNTTと資本提携を行い、NTTが持つ通信・ICT技術を活用することで都市運営の効率化を目指しています。これにより、都市内のモビリティからエネルギー利用、住民サービスに至るまで、デジタル技術を駆使した統合的な最適化が可能になります。

EVとスマートシティの融合

スマートシティとトヨタのEV戦略は密接に結びついています。EVは移動手段であると同時に「走る蓄電池」として都市のエネルギーインフラに組み込むことが可能です。V2HやV2G技術を通じて、家庭や都市全体の電力需給を調整し、再生可能エネルギーと連携することで持続可能なエネルギー利用を支えます。ウーブン・シティにおいても、EVや自動運転車が都市生活の中心的役割を担う予定です。

今後の展望

トヨタのスマートシティ構想は、自動車メーカーの枠を超えた挑戦です。単にEVを普及させるだけでなく、街そのものを一つの実証プラットフォームとし、AIやIoT、通信インフラを組み合わせて「人と車と都市」が共生する未来を作ろうとしています。これにより、効率性と快適性、環境への配慮を両立した新しい都市モデルが提示されるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

トヨタEVのユーザーレビューと評価の概略

デザインとインテリアへの評価

ユーザーから高く評価されているのは、まずエクステリアデザインです。従来の内燃機関車では必須だったラジエターが不要なため、フロントまわりの自由度が増し、未来的でスポーティーなデザインが実現しています。インテリア面では、BEVならではの特徴としてエンジンやトランスミッションがない分、室内空間を広く確保できるため、特に足元の快適性が好評です。一方で、収納スペースについては改善の余地が指摘されています。大きめのスマートフォンが収まらない点や、ハンドルデザイン変更により一部の計器類の視認性が低下したといった声も挙がっています。

乗り心地と走行性能

EV特有の静粛性と低振動は多くのユーザーから歓迎されています。騒音が少なく快適である一方で、SUVモデルとしてはサスペンションがやや柔らかいのではないかという意見も見られます。走行性能については、滑らかな加速感や自然なステアリングフィールが高い評価を得ています。特に加速時の力強い伸びは、ガソリン車にはない新鮮な体験として注目されています。また、bZ4Xにはスバルとの協業によるオフロード走行モードが搭載され、悪路でも安定した走りが可能な点も好意的に受け止められています。

購入形態と利用条件

トヨタEVの一部車種はリース専用となっており、購入を希望するユーザーはサブスクリプション契約を選ぶ必要があります。この点については便利と感じる人もいれば、従来型の購入に慣れている層からは違和感を持たれることもあり、賛否が分かれています。

総合評価

全体的に見ると、トヨタEVは近未来的なデザイン、広く快適な室内空間、そして優れた走行性能に対してポジティブな評価が多く寄せられています。細かな改善要望はあるものの、総合的には高い満足度を得ており、多くのユーザーにとって魅力的な選択肢となっていると言えるでしょう。