電気自動車にはいくつかのバリエーションがありますが、なかでもプラグインハイブリッド(PHEV)に注目が集まっています。PHEVは、エンジンと電動モーターの両方を搭載し、外部からの充電が可能な次世代の自動車です。この車両は、環境にやさしい移動手段として注目され、多くのメリットを持っています。ここでは、PHEVについてさまざまな側面から徹底分析していきます。

▶ CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

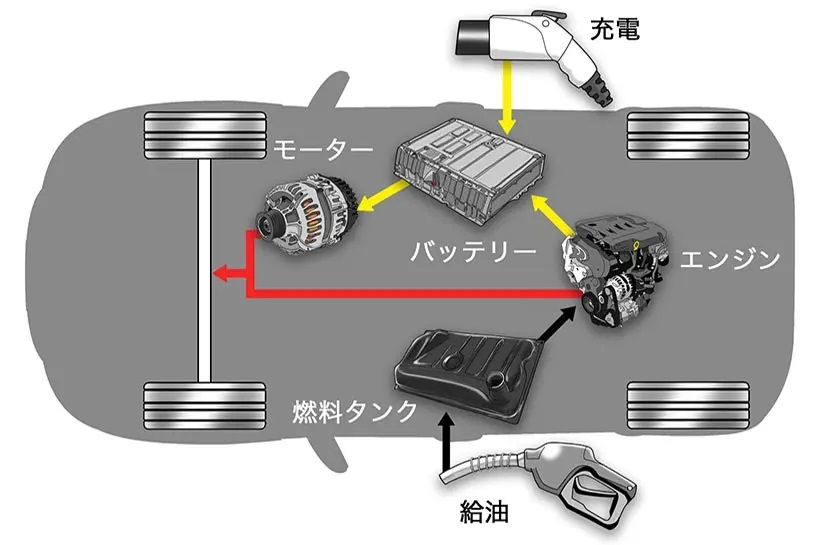

プラグインハイブリッド(PHEV)の構造と走行モード

PHEVとは何か

プラグインハイブリッド(PHEV)は、エンジンと電動モーターの両方を動力源とし、外部からの充電も可能な次世代自動車です。日常の短距離移動ではモーターのみを使用し、電池残量が少なくなったり長距離移動を行ったりする際にはエンジンを稼働させることで、航続距離の不安を解消します。

基本構造と特徴

PHEVは、高性能リチウムイオンバッテリー、モーター、発電用エンジン、そしてジェネレーターで構成されています。外部充電器(Plug)から直接充電できるだけでなく、走行中にエンジンで発電してバッテリーに電力を供給することも可能です。従来のハイブリッド車(HEV)に比べ、電動走行の範囲と時間が大幅に広がっている点が大きな特徴です。

走行モードの切り替え

走行状況に応じて、PHEVは自動的にモードを切り替えます。

● EV走行モード:

バッテリー電力のみでモーターを駆動。ガソリン消費やCO₂排出がゼロで、市街地走行や渋滞時に最適です。

● HEV走行モード:

さらに「シリーズ走行」と「パラレル走行」に分かれます。シリーズ走行ではエンジンが発電し、その電力でモーターを駆動。パラレル走行ではエンジンが主体となり、必要に応じてモーターがアシストします。特に高速走行時には効率の良いパラレル走行が選ばれます。

PHEVの役割と将来性

PHEVは環境負荷を抑えつつ、利用者のライフスタイルに合わせた多様な走行を可能にする柔軟性を備えています。ゼロエミッション走行と長距離移動を両立できる点で、今後も持続可能なモビリティを支える重要な技術として注目され続けるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

プラグインハイブリッド(PHEV)以外の電気自動車の特徴

電動化が進む現代の自動車業界では、電気を動力源とする車両が多様な形態で登場しています。これらは広義で電気自動車(EV)と称され、その中にはバッテリー電動車(BEV)、ハイブリッド車(HEV)、燃料電池車(FCEV)が含まれます。プラグインハイブリッド(PHEV)もEVの一種ですが、ここではPHEVを除く他の種類に焦点を当て、それぞれの特徴を探ります。

バッテリー電動車(BEV)

BEVは、外部から充電した電力を蓄えたバッテリーを動力源として使用します。従来の内燃機関が一切ないため、排気ガスの排出がなく、環境に優しいのが最大の特徴です。さらに、静かな走行音と瞬間的な加速力が魅力です。しかし、航続距離や充電ステーションの整備状況は、使用にあたっての検討ポイントとなります。近年の技術進歩により、一部のBEVモデルでは600kmを超える長距離走行が可能となっていますが、全体としてはまだ発展途上です。

ハイブリッド車(HEV)

HEVは、ガソリンエンジンと電動モーターの両方を搭載し、これらの組み合わせによって効率的な走行を実現します。HEVは外部からの充電を必要とせず、走行中にエンジンや回生ブレーキから電力を生成してバッテリーを充電します。このシステムにより、都市部での低速走行時には電動モーターを主に使用し、高速走行時や加速時にはガソリンエンジンを活用することで、燃料効率を最大限に高めます。

燃料電池車(FCEV)

FCEVは、水素を燃料とし、燃料電池で化学反応を起こすことにより電力を生成し、その電力でモーターを駆動します。排出物が水のみなので、CO2排出削減に大きく貢献します。また、充電時間が短く、数分で燃料補給が完了するため、長距離走行にも最適です。ただし、水素ステーションの設置は初期投資が大きく、インフラ整備が課題となっています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

プラグインハイブリッド(PHEV)の特徴:メリットとデメリット

PHEVの魅力と注目点

プラグインハイブリッド(PHEV)は、燃料効率と環境性能の高さで近年注目を集めています。最大の特徴は、エンジンと電気の両方を動力源として活用できる点です。都市部の短距離移動では電気だけで走行でき、ガソリン消費をゼロに抑えられるため、走行コストを大幅に削減できます。また、大容量バッテリーを家庭用電源として活用できるため、災害時の非常用電源としても頼れる存在です。さらに、ガソリンを補助燃料として利用できるため、長距離ドライブでも安心感があります。

走行特性と利便性

PHEVは静かな走行とスムーズな加速に定評があり、快適な運転体験を提供します。外部充電に対応しているため充電時間も比較的短く、一般的なEVと比べて日常生活での使い勝手が良い点も評価されています。特に短距離移動が多いユーザーにとっては、電気のみでの走行距離の長さが大きなメリットとなります。

注意すべきデメリット

一方で、PHEVにはいくつかの課題もあります。代表的なのが車両価格の高さで、たとえばトヨタ・プリウスではPHEVとHVの価格差が約80万円とされています。この初期投資は多くの消費者にとって大きな負担となるでしょう。また、電気走行が主体となるため、ガソリンの使用頻度が下がることで燃料劣化が進みやすいという指摘もあります。さらに、バッテリー搭載により車内スペースが狭くなる傾向があり、居住性に不満を抱くユーザーもいます。自宅充電のための専用設備が必要になる点も、追加コストとして考慮が必要です。

総合的な判断が重要

PHEVは、燃費性能・環境性能・利便性の面で大きな魅力を持ちながらも、価格や使い勝手に関する課題も抱えています。導入を検討する際には、これらのメリットとデメリットを総合的に判断し、自身のライフスタイルや利用シーンに合った選択をすることが重要です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

国内市場で人気のプラグインハイブリッド(PHEV)ラインナップ

PHEVとは?

プラグインハイブリッド(PHEV)は、電気モーターによる環境性能とガソリンエンジンの長距離走行能力を併せ持つ次世代車です。国産・輸入車を問わず多くのメーカーが参入しており、バッテリー容量の大きさやEV走行距離の長さが特徴です。

国内メーカーの主要PHEVモデル

トヨタ

● RAV4 Z:

306PSの最高出力、95kmのEV走行距離。価格は560万円台から。

● ハリアー Z:

都会的デザイン、306PSの出力、93kmのEV走行距離。620万円台から。

● プリウス Z:

223PSの出力、87kmのEV走行距離。460万円台から。

マツダ

● CX-60 PHEV:

後輪駆動ベースのPHEVシステムを採用。EV走行距離75km。価格は610万円台から。

三菱

● アウトランダー PHEV:

20kWhの大容量バッテリーで83~87kmのEV走行距離を実現。SUV PHEVのパイオニア。480万円台から。

レクサス

● NX450h+:

約18kWhバッテリー、80km以上のEV走行距離。730万円台から。

● RX450h+:

同じく18kWhバッテリー搭載、80km超のEV走行。870万円台から。

輸入車ラインナップ

● アルファロメオ トナーレ Q4

● シトロエン C5 X プラグインハイブリッド

● ジープ レネゲード 4xe

いずれも独自デザインとPHEVテクノロジーを融合し、幅広いライフスタイルに対応しています。

PHEVは、環境性能と長距離移動の柔軟性を兼ね備えた選択肢として、日本国内でも多様化が進んでいます。ユーザーはライフスタイルや用途に合わせて最適なモデルを選ぶことで、経済性と環境配慮を両立した快適なドライブを楽しめるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

PHEV購入時のイニシャルコストを下げるには:EV補助金について

PHEV購入と補助金制度の活用

プラグインハイブリッド(PHEV)は、環境性能と経済性を兼ね備え、多くのドライバーから注目されています。しかし、従来のガソリン車やハイブリッド車(HEV)に比べると購入価格が高めです。その負担を軽減する仕組みとして、国や自治体の補助金制度が用意されています。

国の補助金制度

代表的なのが「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で、PHEV購入時に最大55万円の補助が受けられます。申請先は一般社団法人次世代自動車振興センターで、制度の詳細や申請条件は年度ごとに変わるため、最新情報の確認が必要です。

自治体ごとの支援策

地方自治体によっても独自の補助金制度が設けられており、助成額や条件は地域ごとに異なります。たとえば東京都の場合、PHEV購入者に対して45万円の補助が追加されるほか、再エネ電力契約でさらに15万円の特別補助が上乗せされるケースもあります。

補助金活用例:三菱アウトランダーPHEV

東京都在住者が三菱アウトランダーPHEV(グレードP)を購入した場合を想定すると、国の補助金55万円、東京都の補助金45万円、メーカー上乗せ10万円、再エネ契約による15万円が加わり、最大125万円相当の補助が受けられます。さらに、自動車重量税・自動車税の減免や環境性能割の非課税措置を合わせると、総額132万7300円もの優遇効果が見込めます。

利用時の注意点

ただし、補助金制度には申請期限や予算上限があり、早期に受付終了となる場合もあります。利用を検討しているなら、経済産業省や自治体窓口、販売ディーラーから最新情報を得て、早めの申請を行うことが大切です。

補助金制度を賢く活用すれば、PHEVの高い購入費用も大幅に軽減できます。環境性能に優れた先進的なクルマを手頃な価格で導入できるチャンスなので、購入を考えている方は積極的に制度をチェックしてみましょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

PHEV運用時のランニングコスト:電費と減税優遇

PHEVの燃料効率とコストメリット

プラグインハイブリッド(PHEV)は、環境性能と燃料効率の高さで注目されています。特に燃料費の面では、ガソリン車や従来のハイブリッド車(HEV)に比べ、長期的にコスト削減が期待できます。ただし、維持費全体を考える際には、バッテリーの寿命や交換費用といった要素も含め、トータルでの検討が欠かせません。

PHEVの燃費指標「電費」

PHEVやEVの燃費は「電費」と呼ばれ、「km/kWh」または「Wh/km」で表されます。「km/kWh」は1kWhの電力で走行できる距離を示し、大きいほど効率的です。一方、「Wh/km」は1km走行に必要な電力量を示し、小さいほど効率が良いとされます。

具体例として、トヨタのプリウスPHEVは約7.46km/kWhと報告されています。年間1万kmを走行し、電気代を1kWh=27円と仮定すると、年間の電気代は約3600円に抑えられます。ガソリン1L=150円と仮定した場合のガソリン車に比べ、はるかに経済的といえるでしょう。

電費を最適化する運転習慣

電費を改善するためには、エコドライブモードの活用や急加速の回避、エアコンの適切な使用、タイヤ空気圧の管理といった日常的な工夫が効果的です。こうした習慣の積み重ねが、さらにランニングコストの削減につながります。

税制優遇とバッテリー交換費用

維持費を考えるうえでは、エコカー減税や自動車税のグリーン化特例といった税制優遇措置も見逃せません。これらを活用すれば、さらに負担を軽減できます。ただし注意すべきはバッテリー交換コストです。PHEVを含むEVのバッテリーは、車両寿命の間に一度交換が必要になるケースも多く、費用は数十万円に及ぶ可能性があります。

PHEVは燃料費や税制優遇で大きな経済メリットをもたらす一方、バッテリー交換費用といった将来的なコストも考慮に入れる必要があります。トータルコストを踏まえて検討することで、より賢い選択ができるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

WLTCモードとPHEVの燃費及び電費

WLTCとは何か

電気自動車やプラグインハイブリッド(PHEV)の燃料効率を評価する際に用いられる指標のひとつが「WLTCモード燃費」です。WLTCとは「Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle」の略称で、国際的に認められた走行試験パターンに基づき算出されます。都市部の低速走行、郊外走行、高速道路走行といった実際の運転環境を幅広くカバーし、現実に即した燃費性能を示すのが特徴です。

PHEVにおけるWLTCモード燃費

PHEVの場合、WLTCモード燃費には電動モーターで走行する際の電力消費率(km/kWhやWh/km)と、内燃機関を用いた際の燃料消費率(km/L)の両方が含まれます。たとえば、電力消費率が15.5kWh/100km(6.45km/kWh)、燃料消費率が25.0km/Lと表示されていれば、電動モードでは1kWhで約6.45km、ハイブリッドモードでは1Lのガソリンで25kmを走行できることを意味します。これにより、EVとしての性能とガソリン車としての性能を一度に把握できるのです。

等価EVレンジの活用

WLTCモード燃費では、1回の充電で走行可能な距離、いわゆる「等価EVレンジ」も確認できます。例えば、等価EVレンジが60kmと記載されていれば、フル充電からバッテリーが空になるまでに平均して60km走行できることを示しています。この数値は市街地走行を中心とする利用者にとって、とりわけ重要な判断材料となります。

WLTCモード燃費の使い方

カタログや広告で確認できるWLTCモード燃費はあくまで参考値であり、実際の燃費は運転方法や走行環境によって変動します。しかし、電動走行が中心のユーザーは電力消費率を重視し、長距離を走る機会が多いユーザーは燃料消費率を重視するなど、自身のライフスタイルに応じてPHEVを選択する際の有効な指標となるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

非常用電源やアウトドア電源として有望なPHEV

PHEVは「巨大モバイルバッテリー」

プラグインハイブリッド(PHEV)は、エコカーとしての環境性能だけでなく、災害時やアウトドアシーンで電源供給ができる点でも注目されています。大容量バッテリーと外部給電機能を備えることで、移動手段を超えた「走る発電所」「巨大モバイルバッテリー」として活躍できるのです。

災害時の非常電源としての価値

地震や台風などの大規模災害では、発電所や送電網の停止により停電が長引くことがあります。このような状況でPHEVがあれば、家庭用の家電や通信機器、医療機器に電力を供給できます。例えば三菱アウトランダーPHEVは20kWhの大容量バッテリーを搭載し、一般家庭の消費量で最大12日分の電力をまかなえる可能性があります。V2H対応車種なら、住宅全体に電気を供給できるため、防災力はさらに高まります。

アウトドアシーンでの活躍

PHEVの外部給電機能は、キャンプや車中泊、野外イベントでも大きなメリットを発揮します。照明や調理器具、音楽機材などを自在に使えるため、電源が確保しづらい環境でも快適な時間を過ごすことが可能です。電源の心配がないことで、アウトドア体験の質は大きく向上します。

選ぶ際のチェックポイント

PHEVを導入する際は、外部給電機能のスペックを確認することが重要です。総電力容量や充電時間、コンセントの種類や数など、用途に合った車種を選びましょう。例えばトヨタ・プリウスPHEVでは、オプションで大型ソーラーパネルを搭載可能で、晴天時には最大5.5km相当の電力を自家発電できます。車載バッテリーが空になった場合でも、太陽光発電で電源を確保できるのは大きな安心材料です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

PHEVのバッテリーについての基礎知識

プラグインハイブリッド(PHEV)のメンテナンスにおいて最も注目すべき部分は、車両の心臓部にあたるバッテリーの状態です。特にPHEVのバッテリーは、その性能と寿命が車両の使用価値に直結するため、定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。バッテリーの交換時期や費用については、その種類や使用状況、さらには選択する交換バッテリーのタイプによって大きく異なります。

PHEVには主に駆動用バッテリーと補機バッテリーの二種類が搭載されています。駆動用バッテリーは車の主要な動力源となり、一方、補機バッテリーは車内の電装品や制御システムの動作に必要な電力を供給します。

駆動用バッテリー

駆動用バッテリーのメンテナンスは、車両の性能維持のために極めて重要です。駆動用バッテリーの寿命は走行距離や使用年数によって異なりますが、目安としては約10年または15万kmが挙げられます。交換費用はそのバッテリーの種類や容量、さらには新品かリビルト品かによっても変わりますが、大体10万円から20万円程度が一般的です。ディーラーや信頼できる整備工場での交換を選択した場合、17万円から20万円程度の費用が掛かります。このようなところで主に使われる純正品であれば15万円前後が相場ですが、リビルト品を選択することでコストを下げることもできるでしょう。

補機バッテリー

プリウスなどのPHEVの場合、モデルによって異なるバッテリーモデルが指定されています。たとえば、50系や60系プリウスではLN1タイプが使用され、価格は一般的に1万円から2.5万円程度です。補機バッテリーの交換費用はバッテリーの価格に加えて工賃を含めると、大体2万円から4万円程度となります。PHEVの補機バッテリー交換時期は、一般的には4~5年が目安です。

交換時期の目安と技術的な問題

バッテリーの性能低下や警告メッセージの表示など、交換が必要なサインには注意を払い、適切なタイミングでの交換が推奨されます。なお、バッテリー交換は車両の性能や安全性に直結するため、専門の知識を持つ整備士による点検と交換が推奨されます。自分で交換を行う場合には、適切な知識と工具、そして正しい手順を理解していることが前提です。特に駆動用バッテリーの交換は専門的な技術が必要とされるため、一般的には整備工場に依頼すべき作業です。

▶ 今すぐ、V2Hの対応車種の詳細をチェック!

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

PHEV購入の際のチェックポイント

環境への配慮

プラグインハイブリッド(PHEV)は、ガソリン車や従来のハイブリッド車(HEV)と比べて二酸化炭素排出量を大幅に削減できるのが大きな特徴です。特に都市部での短距離移動では、電動モーターのみで走行できるため、環境負荷を減らしながら静かで快適な運転を実現します。

運用コストの魅力

充電による電動走行を積極的に活用すれば、ガソリンの使用量を抑えられるため、燃料費の削減につながります。また、国や自治体の補助金制度を利用すれば購入費用の負担も軽減でき、総合的なコストパフォーマンスを高めることが可能です。

走行性能と快適性

PHEVは、電動モーターの瞬発力とエンジンの持続的な動力を組み合わせることで、滑らかで力強いドライブを提供します。加えて、多くのモデルには先進的な運転支援システムや快適な室内空間が備わっており、長距離移動でも安心して過ごせます。

検討すべき課題

一方で、バッテリーの寿命や交換費用といったランニングコストは無視できません。さらに、自宅や周辺に充電インフラが整っているかどうか、車両のサイズやスペックが自分のライフスタイルに合っているかといった点も重要です。バッテリーは消耗品であり、交換時には数十万円規模の費用が発生する可能性があります。

このように、PHEVは環境性・経済性・快適性を兼ね備えた魅力的な車両ですが、バッテリーや充電環境などの課題もあります。メリットとデメリットを見極め、自分のライフスタイルに最適な車種を選ぶことが大切です。