近年、地球環境への配慮から注目を集める燃料電池自動車(FCV)ですが、一般にはその詳細な仕組みや特徴はまだあまり知られていません。この記事では、FCVの基礎知識から具体的な応用事例に至るまで、幅広く詳しく解説いたします。環境にやさしい次世代の自動車技術として、FCVの持つ可能性とその魅力を深く探り、理解を深めていきましょう。

▶ CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車の仕組みと他の方式との違い

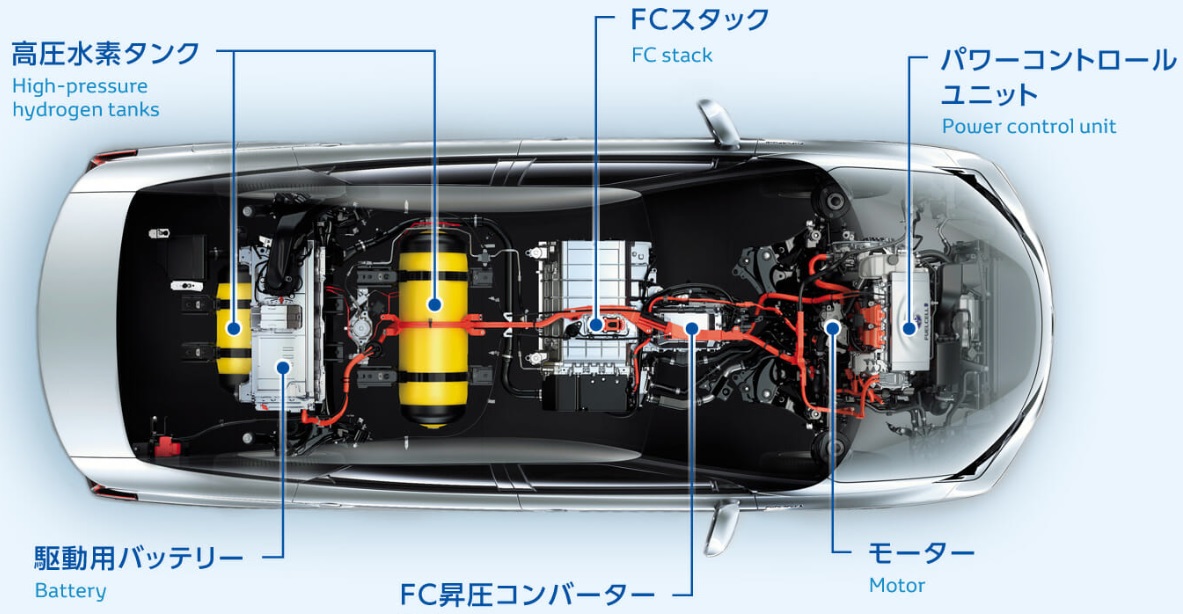

燃料電池自動車(FCV)の仕組み

燃料電池自動車(FCV)の核心技術は、水素を利用した「燃料電池」です。燃料電池では、水素ガスがアノード(陽極)でプロトンと電子に分離されます。プロトンは電解質膜を通過し、カソード(陰極)で酸素と結合して水を生成します。一方、分離された電子は外部回路を流れ、電気エネルギーを生み出します。この電力がモーターを駆動し、車を走らせる仕組みです。車が動いている限り、このプロセスは連続的に行われます。

FCVの特徴とメリット

FCVの大きな強みは「エネルギー変換効率の高さ」です。化石燃料を燃焼させる内燃機関よりも効率よくエネルギーを取り出せるため、同じ量の燃料でより長い走行距離を実現できます。また、走行中は騒音や振動が少なく、快適な乗り心地を提供する点も特徴です。排出されるのは水のみで、二酸化炭素を排出しない環境性能の高さも注目されています。

水素エンジン車との違い

FCVとよく比較されるのが「水素エンジン車」です。両者とも水素を利用する点は同じですが、その使い方に違いがあります。水素エンジン車は水素を燃焼させて動力を得るのに対し、FCVは水素を燃料電池で発電し、その電力でモーターを駆動します。どちらも排出物は水であり、環境への負荷はほとんどありません。

電気自動車(EV)との違い

EVとFCVの違いは「電力の供給方法」です。EVは外部の充電設備から電力をバッテリーに蓄えて走行しますが、FCVは車両内部で発電し、その電力を使ってモーターを動かします。そのため、FCVは充電時間を必要とせず、短時間での水素充填が可能です。これにより、長距離移動や利便性の面でEVとは異なる価値を提供します。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車のメリットとデメリット

FCVのメリット

燃料電池自動車(FCV)は、次世代エコカーとして多くの利点を備えています。最大の特徴は「高いエネルギー効率」であり、水素を使って自ら発電することで、ガソリン車や他のエコカーより効率的に走行できます。また、走行中に二酸化炭素を排出せず、環境汚染がないのも大きな強みです。さらに、モーター駆動による静音性が高く、快適な走行を実現します。

EVとの比較でも、FCVは長い航続距離と短時間での燃料補給が可能という点で優位性があります。バッテリー容量に限界があるEVに対し、FCVは水素補給が数分で完了するため、利便性の高さが際立ちます。

FCVの課題

一方で、課題も少なくありません。まず、水素ステーションの整備状況が十分ではなく、特に地方では利用が難しいのが現状です。また、車両価格が高額である点も普及の壁となっています。これは、燃料電池に希少で高価な白金(プラチナ)が多く使われているためです。

さらに、走行中の排出はゼロでも、水素の製造過程では二酸化炭素が発生することが課題です。現在、水素は天然ガスから製造されるケースが多く、この工程で温室効果ガスが排出されるため、再生可能エネルギーを利用した水素製造技術の確立が求められています。

普及への取り組み

政府もFCV普及に向けた支援を進めています。2025年度までに水素ステーションを約350基まで整備する計画があり、補助金制度や税制優遇措置も用意されています。また、水素サプライチェーンの構築や車両価格の引き下げに向けた施策も展開中です。

FCVは環境性能や利便性に優れた次世代車として期待される一方で、インフラ不足や高コスト、水素製造時の環境負荷といった課題も残されています。今後、インフラ整備や技術革新が進むことで、より現実的な選択肢として普及していくことが期待されます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車のメーカーと代表的車種

日本メーカーの取り組み

トヨタ自動車は、燃料電池自動車(FCV)分野の先駆者として知られています。代表モデル「MIRAI」は市販FCVの象徴的存在で、2030年までに年間10万台の販売を目標に掲げています。さらに2023年にはクラウン・セダンにもFCEVモデルを追加し、ラインナップを拡大しました。ホンダもまた、米ゼネラル・モーターズ(GM)と共同開発した第二世代燃料電池システムを活用し、2024年に米国市場での発売を予定。販売目標として、2020年代半ばに2000台、2030年に6万台、30年代後半には数十万台を目指しています。

韓国・中国メーカーの動き

韓国の現代自動車は2018年にSUVタイプの「NEXO」を世界初公開し、FCV市場で存在感を高めました。95kWの燃料電池システムと大容量の水素タンクを搭載し、日本市場ではネット販売で展開されています。中国メーカーも水素技術への投資を強めており、今後の拡大が注目されます。

欧州メーカーの戦略

ドイツのBMWは、トヨタと連携して「iX5 Hydrogen」を開発中で、2020年代後半に量産投入を計画しています。燃料電池セルはトヨタが供給し、水素タンクにはCFRP(炭素繊維強化プラスチック)を採用するなど独自技術の導入も進めています。一方フォルクスワーゲンは、市販化には慎重な姿勢を見せつつ、研究開発は継続。メルセデス・ベンツは「GLC F-CELL」をリース専用で提供しており、欧州と日本のみで販売されています。

米国メーカーの取り組み

GMは特に重量級商用車でのFCV活用に力を入れており、ホンダと共同で次世代燃料電池システムの開発を進行中です。コスト削減と耐久性向上を目指し、2026年からアラバマ州で電動商用トラックの生産開始を予定しています。

日本・韓国・欧州・米国それぞれのメーカーが独自の方向性でFCV開発を進めており、乗用車から商用車まで多様な選択肢が生まれつつあります。技術革新と市場投入が加速することで、FCVは持続可能なモビリティを支える重要な柱となっていくでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

主な燃料電池自動車のスペックと車両価格

トヨタ・クラウン FCEV(2023年モデル)

トヨタのクラウンFCEVは、新車価格が730~830万円で、燃費は18.0km/L、航続距離は約820kmを誇ります。駆動方式はFR(後輪駆動)、乗車定員は5名です。排気量は2487cc、トランスミッションはAT/CVTを採用。荷室容量は400~450Lで、最低地上高は130~135mmとなっています。駐車支援システムや360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)などの先進機能も充実しており、高級セダンとして快適性と安全性を両立させています。

トヨタ・MIRAI(2020年モデル)

MIRAIは、燃料電池車の代名詞ともいえるモデルです。新車価格は730~860万円、中古車市場では280~640万円程度で流通しています。航続距離は820~850kmで、駆動方式はRWD、定員は5名です。トランスミッションはATを採用し、荷室容量は321L、最低地上高は155mm。駐車支援システムやバックカメラ、AEBも搭載され、安全面の性能も高い水準にあります。

ヒョンデ・NEXO(2022年モデル)

韓国・現代自動車のNEXOは、新車価格が776万円で、航続距離は約820kmです。駆動方式はFWD(前輪駆動)、定員は5名。トランスミッションはAT、荷室容量は461Lと余裕があり、最低地上高は162mmです。安全装備として360度パーキングカメラや衝突被害軽減ブレーキを標準搭載し、SUVらしい実用性と先進技術を兼ね備えています。

FCVの実力と将来性

これらのFCVモデルはいずれも800km前後の長い航続距離と高効率を実現し、最新の安全支援システムも充実しています。価格は内燃機関車に比べて高額ですが、ゼロエミッション技術や高い環境性能を考えれば、十分に納得できる水準といえるでしょう。今後、普及が進むことでさらなる価格低下やモデルの多様化が期待され、環境意識の高いユーザーにとってますます魅力的な選択肢となるはずです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車で利用可能な補助金とは?

燃料電池自動車(FCV)の購入時に補助金制度を活用することで、購入費用を大幅に抑えることが可能です。以下、主な補助金の種類とその内容を紹介します。

国のCEV補助金

全国的に利用できる主要な補助金として「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)」があります。これは国が提供する制度で、クリーンエネルギー自動車の普及を目的としています。2023年6月時点では、燃料電池自動車(FCV)に対して最大232万円の補助が受けられる仕組みとなっています。補助金額は一律ではなく、車両のグレード、給電機能の有無、さらには「2030年度燃費基準」の達成状況などによって変動します。申請には

トップランナー制度とは

CEV補助金の額にも関わる「トップランナー制度」とは、日本独自の省エネ基準方式で、1998年に改正された「省エネ法」で導入されました。この制度は、市場で最もエネルギー効率の高い機器(トップランナー)の性能を基準とし、それを目標として将来の省エネ基準を設定する仕組みです。つまり、事業者が達成すべき最高レベルの基準を示すことで、省エネ性能の向上を促進しています。

制度の意義

トップランナー制度は、省エネ法に基づく表示義務や省エネルギーラベリング制度と組み合わせて運用され、消費者に対する分かりやすい情報提供と、メーカーの技術開発を後押しする役割を果たしています。この制度の存在により、補助金と併せてエコカー導入の推進力が高まり、より効率的で環境に優しい車両の普及につながっています。

自治体の補助金

次に、各自治体が提供する補助金があります。これらの補助金は、地域によって内容が異なるため、購入者の居住地に応じた制度を確認することが重要です。例えば、千葉県千葉市では、EVやPHVの購入に対して5万円、FCVの購入に対しては30万円の補助金が提供されています。ただし、自治体の補助金は予算に限りがあるため、利用可能かどうかは自治体に確認したほうがよいでしょう。

CEV補助金と自治体の補助金は併用可能です。このため、両方の条件を満たす場合、購入費用をさらに抑えることができます。しかし、購入年の年度末までに補助金を活用できるかどうかは不透明な点もあり、申請は早めに行うことが望ましいといえます。

申請手続きの流れ

申請手続きは、補助金の内容や対象車種を確認した後、購入・登録し、必要書類を提出する流れとなります。補助金交付申請書の提出期限は通常、車両登録日から1カ月以内で、申請書類の提出方法は郵送またはWEBによるものが一般的です。結果が出るまでには約2カ月程度かかるため、計画的に申請することが大切です。

補助金制度を活用することで、環境に配慮したFCVの購入がより手軽になります。そのため、FCVの購入を検討する場合は、これらの補助金制度を有効に活用するとよいでしょう。また、各自治体の補助金制度に関する詳細は、自治体のウェブサイトや一般社団法人次世代自動車振興センターのウェブサイトで確認できます。購入前にしっかりと情報を集め、計画的に補助金を利用すれば、イニシャルコストの低減が可能です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車の維持費について:メンテナンスコストと燃料充填コスト

メンテナンスコスト

燃料電池自動車(FCV)は、ガソリン車や電気自動車(EV)と比べてメンテナンスコストが低い傾向にあります。理由は、ガソリン車のエンジンに比べて構造がシンプルで、可動部品が少なく、摩耗や故障のリスクが抑えられるためです。結果として、定期点検や修理にかかる費用が比較的少なく済みます。

トヨタ「MIRAI」を例にしたコスト内訳

代表的なFCVであるトヨタ「MIRAI」の場合、以下のような費用がかかります。

● 自動車税:

排気量ベースで課税されるため、水素車であるMIRAIは低い税率が適用され、ガソリン車よりも抑えられます。

● 任意保険:

補償内容や契約条件によって変わりますが、MIRAIは高い安全性能を持つため、保険料が比較的低めに設定される傾向があります。

● 12カ月点検費用:

エンジンルーム、足回り、下回り、室内などを点検し、およそ2万円程度が相場です。

車検費用:基本的にはガソリン車と大きな違いはありません。ただし、MIRAIの場合は水素タンクの検査料が追加されるため、やや高めになることがあります。

総合的な評価

FCVは部品点数が少ないため、ガソリン車よりもトータルのメンテナンスコストを抑えやすいのがメリットです。ただし、特殊部品(燃料電池システムや水素タンク)の点検・検査は専門性が必要であり、場合によっては費用が上乗せされることもあります。

水素充填コスト

燃料電池自動車(FCV)の燃料となる水素は、まだ高価な水準にあります。例えばトヨタの「MIRAI」は水素タンクの容量が約5.6kgで、1kgあたりおよそ1200円とすると、満タンにするのに約6700円が必要です。ガソリン車やハイブリッド車と比べると割高であり、FCV普及の課題のひとつといえるでしょう。

コストが高い理由

水素価格が高止まりしている背景には、水素ステーションの建設や維持に莫大な費用がかかることがあります。さらに、水素は高圧での管理を必要とするため輸送や保管が難しく、これもコスト増加につながっています。加えて、現状では水素ステーションの数自体が限られており、供給面での効率が悪いことも価格を押し上げる要因です。

価格低減への取り組み

政府や業界では、水素価格を引き下げる取り組みが進められています。2030年までに1kgあたり約330円、さらに将来的には220円程度まで下げる目標が設定されており、もし達成されれば現在の4分の1から5分の1程度の価格水準になります。これにより、水素はガソリンやディーゼル燃料と同等かそれ以上に競争力を持つ可能性があります。

現時点では水素充填費用は高いものの、技術革新とインフラ整備の進展によって、将来的にはより手頃な価格で利用できると期待されています。価格低減が実現すれば、FCVの運用コストは大幅に下がり、普及拡大の大きな後押しとなるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車の乗り心地を分析する

静かで滑らかな走行体験

燃料電池自動車(FCV)の大きな魅力の一つは、その静粛性とスムーズな加速です。水素と酸素の化学反応によって発電し、その電力でモーターを駆動する仕組みのため、従来の内燃機関車のようなエンジン音や振動がほとんどありません。車内は快適で、会話や音楽も雑音に邪魔されることなく楽しむことができます。

力強いトルクと優れた燃費性能

FCVはモーター駆動特有の即応性を持ち、アクセル操作に対して力強く反応します。低速域では電力のみで走行し、高速域ではモーターとエンジンを組み合わせて効率的に走行できるため、長距離運転でも燃料消費を抑えることが可能です。燃料補給の回数を減らせる点も、経済的なメリットとして評価されています。

安定感を支える車体設計

多くのFCVは重量のある燃料電池システムを車体下部に配置しており、低重心化を実現しています。これにより、カーブや坂道での走行安定性が高まり、高速道路でも安心感のある走りを提供します。直進安定性とコーナリング性能の両立は、FCVならではの乗り心地といえるでしょう。

快適な車内空間

インテリア面でもFCVは快適性を重視しています。高品質な素材の使用や、静粛性を活かした設計により、落ち着いた雰囲気の車内が広がります。シートはエルゴノミクスに基づいて設計されており、長時間のドライブでも疲れにくい工夫が施されています。

快適さと環境性能を両立

燃料電池自動車は、環境にやさしいだけでなく、ドライビングの快適さも兼ね備えています。進化を続けるFCVは、今後さらに洗練され、多くのユーザーにとって理想的な選択肢として存在感を高めていくことでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

ユーザーからの評価の声

環境性能とデザインへの高評価

燃料電池自動車(FCV)、特に日本初の量産モデル「MIRAI」は、多くのユーザーから環境性能とデザイン性で高い評価を得ています。二酸化炭素を排出しない点に加え、走行中の静かさは驚くほどで、環境に優しいだけでなく快適なドライブを実現しています。また、サメを思わせる独特の外観デザインは未来感にあふれ、他の車とは一線を画す存在感があると好評です。

快適な室内空間と走行性能

新型MIRAIのインテリアは、高級感と居住性に優れ、家族での長距離ドライブにも適しているとの声があります。後輪駆動による滑らかな走りと振動の少なさは、従来の車にない快適さを提供。さらに、AI技術を活用した高度運転支援システム「Advanced Drive」によって、安全性と快適性が両立されている点も評価されています。

航続距離と経済性

MIRAIは満充填で約850kmの航続距離を誇り、長距離走行でも燃料補給の頻度を抑えられる点が魅力です。維持費に関しても、税金や燃料費が低く抑えられるため、購入価格の高さを差し引いてもコストパフォーマンスが良いと感じるユーザーが多いようです。

利便性の課題

一方で、水素ステーションの数が限られていることは、多くのユーザーが指摘する課題です。特に都市部以外では利用できる場所が少なく、充填の利便性に不安を抱く声もあります。また、水素充填にかかる時間やコストについても改善を求める意見が見られました。

総合評価

総じて、MIRAIは環境性能、快適な乗り心地、先進的なデザインで高評価を得ています。ただし、インフラ整備の遅れが課題として残されており、水素ステーションの普及が進めば、FCVの魅力はさらに広がると考えられます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

V2Hと燃料電池自動車

FCVと家庭用電力の連携

燃料電池自動車(FCV)は、移動手段にとどまらず、家庭でのエネルギーソースとしても活用できます。その仕組みを支えるのが「V2H(Vehicle to Home)」システムです。車両に搭載された大容量のバッテリーや燃料電池を利用し、家庭に電力を供給することで、災害時の非常用電源としてはもちろん、日常の電力ピークカットや光熱費の削減にも役立ちます。たとえば、昼間に太陽光発電で得た電力をFCVに蓄え、夜間に家庭で使用するといった効率的な活用が可能です。

MIRAIとV2H対応設備

現行のFCVでV2Hに対応する車種はまだ多くありませんが、トヨタ「MIRAI」はその一つです。ニチコンが開発した「EVパワー・ステーション」を導入すれば、MIRAIを実質的な「水素発電機」として利用できます。このシステムを使うことで、建物全体への電力供給や家電製品への直接給電が可能となり、非常時の安定した電源確保に大きな力を発揮します。さらに、日産リーフや三菱i-MiEVなど、既存のEVにも共通して利用できる設計のため、幅広い車種での応用が期待されています。

エネルギーソリューションとしての可能性

FCVのV2H活用は、単なる給電にとどまらず、エネファームとの併用による分散型エネルギーシステムへの発展も視野に入っています。災害時には家庭のライフラインを守るバックアップ電源となり、平常時には電力の効率利用を支える仕組みとして機能します。こうした特徴から、FCVは自動車でありながらエネルギーソリューションの一翼を担う存在へと進化しているのです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

燃料電池自動車についてのよくある質問:水素燃料に関して

燃料電池自動車(FCV)については、燃料となる水素に関するものが多く寄せられています。ここでは、「水素は危険ではないか」「充填時間はどのくらいか」といったよくある疑問に対し答えておきましょう。

水素は危険ではないか

水素の安全性に関しては、多くの人が懸念を抱くテーマです。水素自体は無色無臭で、環境に優しいクリーンな燃料です。しかし、燃料として用いる際には爆発性があるため、安全性が非常に重視されます。FCVにおいては、水素の取り扱いに関して厳格な安全基準が設けられています。水素タンクは耐衝撃性や耐熱性が高く設計され、万が一の衝撃からも水素が漏れにくい構造です。また、万一の漏れが発生した場合に備えて、センサーによる検知システムや緊急時の安全対策が講じられています。

充填時間はどのくらいか

充填時間は、FCVの大きな利点の一つです。水素の充填時間は約3分と非常に短く、ガソリン車やディーゼル車の給油時間と同等です。これは一般的な電気自動車(EV)の充電時間と比べるとかなりの時間の節約になるため、長距離の移動や急な外出時にも余裕を持って対応できるでしょう。さらに、FCVの航続距離は一般的にガソリン車に匹敵するため、日常生活においても長距離移動においても実用的な選択肢となっています。