近年、街中で電気自動車(EV)を目にする機会が増えてきました。ガソリン価格の上昇や環境意識の高まり、さらに政府の補助金制度といった追い風もあり、EVはもはや「特別な選択肢」ではなく、現実的なクルマ選びの候補になっています。

しかし、その一方で多くの人が抱く素朴な疑問があります。――「もし充電が切れたらどうなるの?」というものです。

ガソリン車とEVの決定的な違い

ガソリン車であれば、最悪ガス欠になっても携行缶で燃料を補給したり、人力で押してガソリンスタンドまで移動することが可能です。しかし、EVはそう簡単にはいきません。

バッテリー残量が0%になった場合、多くのEVは走行はもちろん、電装系の機能も停止し、完全に動かなくなります。さらに重量があるため、人力で押して移動するのは現実的ではなく、道路上で立ち往生してしまうリスクすらあります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)の「バッテリー残量0%」とは?

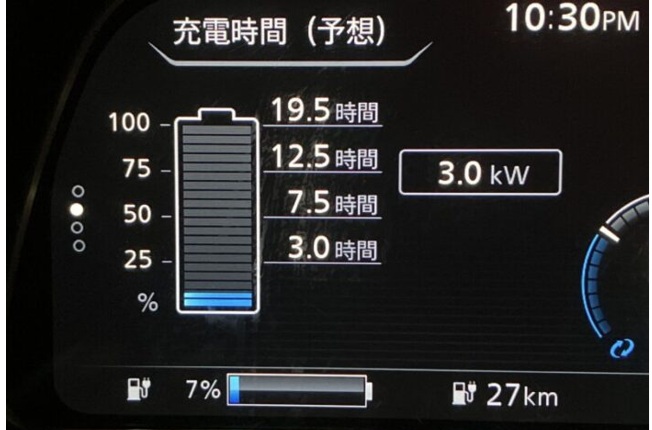

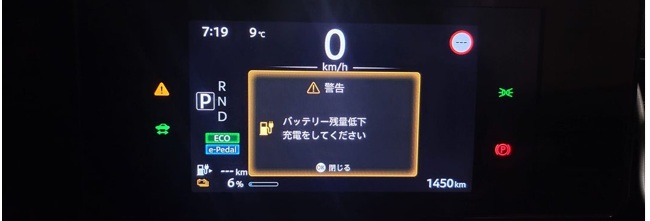

のメーターに「バッテリー残量0%」と表示されても、それは完全放電を意味するわけではありません。多くの車種には、バッテリー保護のために“予備電力”がわずかに残されており、表示上はゼロでも数百メートル〜数キロ程度は走行できる仕組みになっています。例えば日産リーフの場合、残量が極端に減ると「航続距離低下アラート」が表示され、続いて黄色い“亀マーク”が点灯。走行速度も約35km/hに制限され、やがて完全に停止する流れになります。これはドライバーに「ただちに充電せよ」という強い警告であり、“あと少しは大丈夫”と考えるのは非常に危険です。

Vを「0%のまま放置」するのは危険

電気自動車(EV)で最も注意すべきトラブルの一つが、「バッテリー残量0%のまま放置する」ことです。 EVに搭載されているリチウムイオン電池は、過放電に非常に弱い構造をしており、内部電圧が一定以下まで低下すると、再充電しても容量が戻らない、あるいは急速に劣化が進むといった深刻な症状を引き起こします。これはスマートフォンやノートパソコンを長期間放置した結果、充電ができなくなるのと同じ現象です。

バッテリーが“自己防衛モード”に入ることも

さらに問題なのは、内部電圧が下がりすぎることで、車載コンピューターが「バッテリー損傷」と判断してしまうケースです。この状態になると、安全保護のために再起動や充電を一切受け付けなくなることがあります。つまり、外部から充電ケーブルを接続しても反応せず、完全に“シャットダウン状態”になるのです。

修理には高額な費用が発生するリスク

一度こうした状態に陥ると、ディーラーでの診断やリセット作業が必要になります。それでも復旧しない場合には、最悪バッテリーの交換が必要となり、費用は数十万円から、車種によっては100万円を超えることもあります。このような高額修理を避けるためにも、EVのバッテリー残量は常に余裕をもって管理し、「0%の放置」は絶対に避けるよう心がけることが重要です。

「0%表示」にも残された「見えないバッファ」

メーカーによっては、電池残量が0%と表示されても、実際にはわずかなバッファを内部に残す設計を採用しています。これはバッテリーを完全に放電させないための安全機構であり、あくまで緊急時の保護用に過ぎません。 「まだ少しは走れるから大丈夫」と油断して繰り返し使い切ると、バッテリー内部に負担が蓄積し、寿命を縮める原因となります。

使用環境によっては表示より早く「限界」がくる

高速道路の走行や冬場の暖房使用など、電力消費が大きい状況では、表示上の残量よりも早くエネルギーが尽きることがあります。特に寒冷地ではバッテリー性能が低下しやすく、0%に達する前に走行不能になるケースもあるため注意が必要です。

「0%」は“危険信号”と心得る

結論として、EVの「0%」表示は単なる残量ゼロではなく、「停止寸前かつ劣化リスクを伴う警告」と捉えるべきです。

安全に、そして長くEVを快適に使い続けるためには、残量が少なくなる前に余裕をもって充電する習慣を身につけることが何より大切です。走行計画の中に「早めの充電」を組み込むことが、結果的にEVの性能維持と安心ドライブにつながります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

充電が0%になるとどうなるのか

電気自動車(EV)のバッテリー残量が0%になると、どんなことが起きるのか。ガソリン車のガス欠とは異なり、電気自動車(EV)ではより深刻で制約の多い状況が発生します。以下はその流れと影響についての具体的な説明です。

出力制限が始まる

まず、バッテリー残量が限界に近づくと、電気自動車(EV)は安全のために出力を制限し始めます。加速が鈍くなったり走行速度を制限したり、エアコンやシートヒーターなどの電力を多く消費する装備が自動的に制御される場合もあります。この段階で車両としては「最終警告」を発しています。充電スポットがあれば速やかに充電してください。

システムが順次停止

0%表示になり、使用可能な残電力が尽きると、まずモーターが停止します。アクセルを踏んでも反応せず、車両はそれ以上動かせなくなります。多くの車種ではこの時点でパワーステアリング(電動)も効かなくなるため、ハンドル操作も一気に重くなります。車種によっては操作不可能になります。

さらに、エアコンやナビ、インパネ表示なども停止し、完全に“沈黙”する状態に。車内の照明や警告灯すらつかないこともあり、夜間や悪天候では一層の危険が伴います。

自力での移動はほぼ不可能

ガソリン車であれば、最悪人力で押して移動させることもできますが、電気自動車(EV)はそう簡単にはいきません。理由は二つあります。

駆動方式の違い

モーターと回生ブレーキの仕組みにより、車輪がロックされたように重く、押して動かすのが難しい車種が多く存在します。

安全設計の制約

システムを動作させる電力がないので、完全に電源が落ちるとシフト操作ができず、「N(ニュートラル)」に入らないことも。サイドブレーキも解除できない場合もあります。そのため牽引も制限され、専用の車載車による搬送が必要になります。

道路上での停止は非常に危険

もし高速道路や交差点内などで止まってしまった場合、命に関わる重大事故につながりかねません。灯火類を点灯させるための電力も無い場合は、ハザードランプすら点灯しないので、夜間は特に危険です。

バッテリーが0%になった瞬間、電気自動車(EV)はただの「重い鉄の箱」と化します。これは決して大げさな表現ではなく、走行不能=電力の完全遮断に直結します。この事実を踏まえ、「ギリギリまで粘る運転」は絶対に避けましょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

実際に止まってしまった時の対処法

どれだけ注意していても、バッテリー残量の読み違いや、予想外の渋滞、寒冷地での電力消費の増加などにより、電気自動車(EV)が完全に止まってしまうケースはゼロではありません。そんな「まさか」の事態に直面したとき、どう行動すべきかを知っておくことは、リスク回避の第一歩です。

① まずは安全確保が最優先

走行中に電気自動車(EV)が停止したら、何よりもまず 安全を確保 してください。できる限り道路の左端や路肩に寄せて停車し、ハザードランプを点灯させます。ただし、完全に電力が尽きるとハザードも使えなくなる可能性があるため、三角表示板や発煙筒の使用も重要 です。

周囲に助けを求められるよう、明るい場所や人通りの多いエリアでの停車が望ましいですが、必ず無理のない範囲で対応してください。車外に出る場合は、後方からの車両に十分注意を払って行動しましょう。

決して車内で待機することは避けて下さい。追突事故のリスクが非常に高いので、命に直結する事態になります。

② 助けを呼ぶ

電気自動車(EV)が動かなくなった場合、自力での復旧はまず不可能です。すぐにロードサービスや保険会社の緊急サポート に連絡を取りましょう。

停車した場所が道路上であれば、警察への110番連絡も必要です。躊躇される方も多いかもしれませんが、のちに発生する交通渋滞や、交通障害への対策として警察への連絡は重要です。「この程度で」、と思わずに警察へ連絡してください。適切な対処を取れば交通違反に問われることもなく、特に叱責を受けることもありませんが、立ち往生している状況をパトロール中の警察官が発見した場合は話が違ってきます。適切な対応を取っていない、との事で交通違反を取られるケースもあります。

主な救援手段:

• JAF(日本自動車連盟)

EV対応の充電サービスを展開しており、対応車両が来ればその場で数km分の電力を補給してくれるケースもあります。

• 自動車保険のロードサービス

各社とも電気自動車(EV)への対応を強化しており、レッカー車で近隣の充電ステーションやディーラーまで搬送してくれます。

• 購入ディーラー

購入店舗へ連絡。こういった案件に馴れている方が多いので、冷静に対処方法をレクチャーしてくれるケースが多いです。

連絡時には、車種・状況・現在地を正確に伝えることが重要です。位置情報はスマートフォンの地図アプリを活用するとスムーズです。

③ 牽引の注意点

電気自動車(EV)の構造上、誤った方法での牽引は非常に危険です。駆動モーターに負荷がかかり、重大な損傷を引き起こす可能性があります。とくに「前輪駆動の車を後ろから引っ張る」「回生ブレーキが作動する状態で牽引する」などは避けなければなりません。

基本的には4輪すべてを浮かせた状態でのけん引、もしくは車載車での搬送が基本です。通常のけん引ロープでの対応は避け、必ずプロに任せましょう。

④ 充電再開までの流れと時間の目安

ロードサービス後に必要となる次のステップ

電気自動車(EV)がバッテリー切れで停止し、ロードサービスによって運ばれた後に必要となるのが「充電」です。公共の急速充電器を利用すれば、20〜30分ほどで数十km分の電力を回復できますが、混雑していたり他の車が使用中の場合には、さらに待ち時間が発生することもあります。

急速充電器が使えない場合の対処

近くに急速充電器がない場合は、普通充電器での対応となります。しかし普通充電の場合、フル充電までに8時間以上かかることも珍しくありません。そのため緊急時には「最低限走れる分だけ充電する」ことにとどめ、まずは安全な場所へ移動することを優先するのが賢明です。

事前準備が“もしも”のときの安心につながる

バッテリーが完全に切れた状態の電気自動車は、個人の力ではどうすることもできません。だからこそ、日常的に計画的な充電を行うことが何よりも大切です。そして、万が一に備えて「どんな状況が起きるのか」「誰に連絡すべきか」「どんなリスクがあるのか」を事前に把握しておくことで、緊急時の対応力が大きく変わります。

緊急時のシミュレーションが安全運転の第一歩

頭の中で一度でもシミュレーションしておくだけで、いざというときの行動が冷静かつ的確になります。電気自動車に安心して乗り続けるためには、「トラブルを避ける計画性」と「万一に備えた準備」の両方が欠かせません。充電の残量を常に意識し、トラブル時の対応手順を確認しておくことが、安全で快適なEVライフの基本といえるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

「充電0%にならないため」の予防策

電気自動車(EV)は、充電が切れたら一気に「走れない・動かせない・止まったら終わり」の状態に陥ります。だからこそ、バッテリーを0%にしないための意識と対策が極めて重要です。以下に、日常でできる具体的な予防策を紹介します。

① 走行ルートと充電スポットの事前確認

電気自動車(EV)に乗る際は、まず「どこまで走るか」「どこで充電できるか」を把握しておくのが基本です。日常的な買い物や通勤なら問題ないですが、遠出や長距離移動の際は、途中で立ち寄れる充電スポットを事前に調べておきましょう。

• 充電スポット検索アプリを活用する

EV充電エネチェンジ、GoGoEVなどのアプリは、現在地から近い充電器の場所、種類(急速・普通)、使用中かどうかなどをリアルタイムで確認できます。

• Googleマップでの充電スポット表示機能も活用可能

ルート案内中に「充電ステーション」と検索すれば、立ち寄りやすい地点が表示されます。

② バッテリー残量30%を下回ったら“危険信号”

ガソリン車に例えるなら「メーターの警告灯が点いた状態」で走り続けるようなもの。電気自動車(EV)の場合、残量30%程度になった時点で“そろそろ充電”を意識するのが理想です。

特に以下のような条件では、思ったより早くバッテリーが減る傾向があります。

• 冬場や夏場などエアコンの使用が多い日

• 山道や高速道路での連続走行

• バッテリーが劣化している車両

• 乗車人数が多い時

• 急速充電で充電した後

「まだ20%あるから大丈夫」と油断せず、“バッテリーに余裕のある状態”を維持することが、最大のリスク回避になります。

③ 自宅や職場での定期充電を習慣に

充電インフラが整いつつあるとはいえ、やはり最も確実で安心できるのは自宅や職場での定期充電です。夜間に普通充電器でゆっくり充電するスタイルは、バッテリーへの負担も少なく、効率的です。

• 一戸建ての場合は自宅に普通充電器(200V)を設置するのがベスト

• 賃貸やマンションでも電気自動車(EV)対応の駐車場が増えてきているので、引っ越しや車購入時に確認するとよいでしょう

④ スマホ連携で“見える化”を

多くの電気自動車(EV)は、専用アプリでバッテリー残量や充電状況をスマートフォンから確認できます。これにより、乗っていない時でも「今どれくらい残っているか」「出かける前に充電が必要か」がひと目でわかります。

こうしたアプリを活用することで、“バッテリー管理を習慣化”でき、うっかりミスを防ぐことが可能になります。

電気自動車(EV)のバッテリー管理は、従来の「ガソリンが減ったらスタンドへ寄る」という感覚よりもう少しシビアに考えていた方がいいでしょう。常に「どこまで走れるか」「どこで充電できるか」を意識し、計画的に行動することが、快適で安全なEVライフの鍵となります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)は“こまめな管理”が重要

電気自動車(EV)は、環境性能や維持費の面で大きなメリットがある反面、「バッテリー残量=車の命綱」というシビアな側面を持っています。ガソリン車のように、“とりあえず走る”では済まされないのが、電気自動車(EV)の現実です。

バッテリー残量が0%になると、車は完全に動かなくなり、自力での移動はもちろん、簡単な復旧もできません。これまでで説明した通り、電気自動車(EV)の“停止”は、単なる立ち往生ではなく、交通の妨げになったり、自分や他人の命を危険にさらしたりする深刻な状況になりかねません。

そして、その原因の多くは、「うっかり」「なんとかなるだろう」という油断にあります。つまり、電気自動車(EV)の充電切れトラブルは“避けられるもの”がほとんどなのです。

ではどうするか?答えはシンプルです。

• 常にバッテリー残量を意識する

• 残量が30%を切ったら充電を計画する

• 長距離運転時は必ず充電スポットを事前確認

• 自宅充電やスマホアプリでの残量チェックを習慣にする

こうした「当たり前の管理」を、日常的に行うことが最も効果的な予防策です。とくに電気自動車(EV)にまだ慣れていない方ほど、こうした小さな意識の積み重ねが大きな安心につながります。

これから電気自動車(EV)がさらに普及していく中で、“賢く使いこなせるかどうか”が快適なカーライフを送るための分かれ道になります。電気自動車(EV)は「ただ走る車」ではなく、“エネルギーと情報で走る機械”です。だからこそ、使う側もそれに見合った“デジタル感覚”と“計画性”が求められるのです。