近年、自動車産業はかつてないほど大きな変革期に突入しています。その中心に位置するのが、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHEV)です。これらの次世代車は、地球温暖化対策やエネルギー資源の有効活用、さらに自動車メーカー各社の競争戦略において欠かせない存在となっています。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)が注目される理由

環境負荷の軽減に加え、燃料コスト削減やエネルギー自給率の向上といった経済的なメリットが注目されています。また、世界各国で進められる政策や補助金制度が市場拡大を後押しし、導入を検討するユーザーが増加しています。

グローバルに広がる普及の波

日本国内にとどまらず、アメリカ、ヨーロッパ、中国をはじめとする海外市場においても電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の普及が急速に進行中です。各国政府の施策が強力なドライバーとなり、販売台数やモデルラインアップは年々拡大を続けています。

多面的に見る「電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の今後」

国内外の市場動向を整理するとともに、普及の現状と課題を深掘りします。さらに、充電インフラの整備状況、次世代電池技術の進展、中古車市場の実態、そしてユーザーから寄せられる評価や口コミまで幅広く取り上げ、「電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)のこれから」を解説します。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)とは?

「電気自動車(EV)」と「プラグインハイブリッド(PHEV))」は、いずれも環境に優しい自動車として注目されています。しかし、その動力源や構造などにおいて、いくつもの違いがあります。

EVとPHEVの基本的な違い

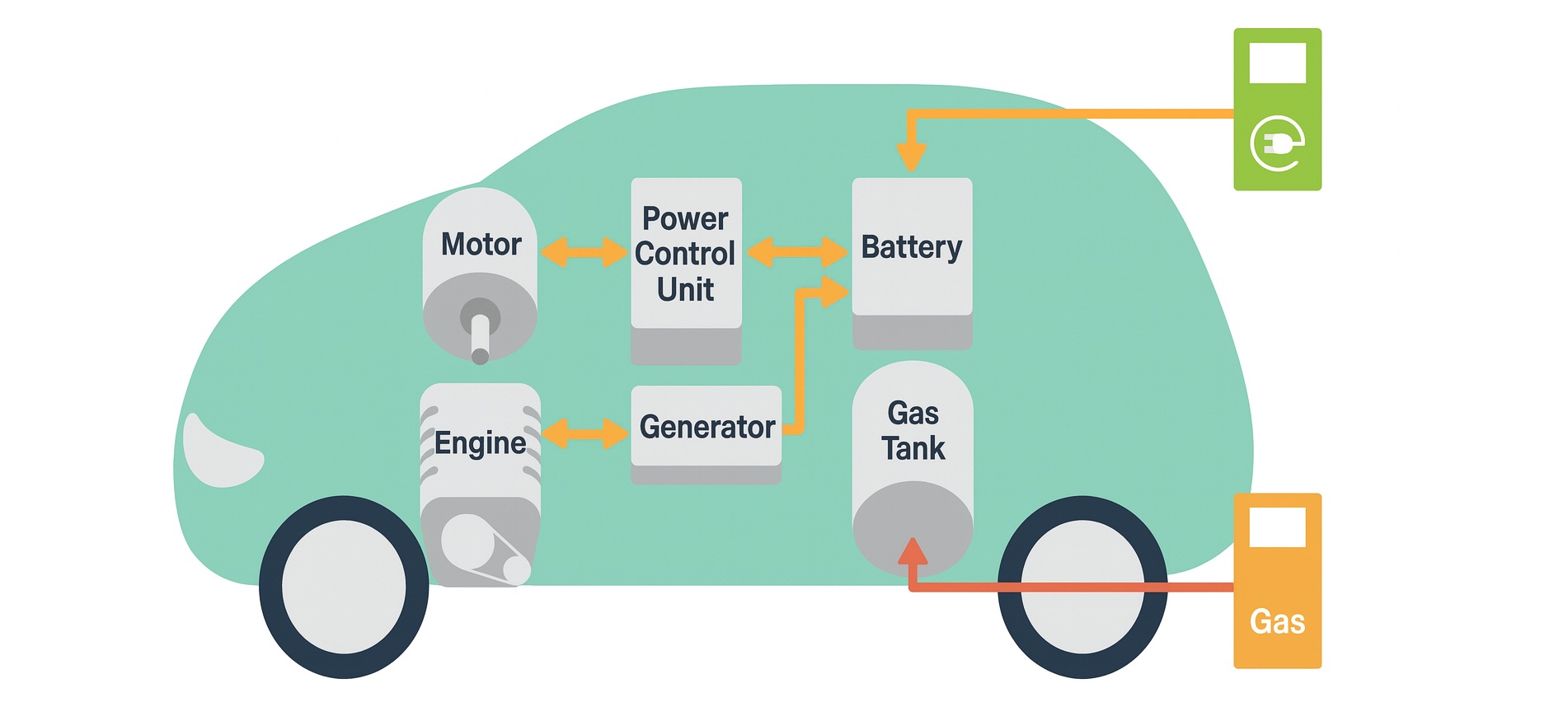

電気自動車(EV)は、完全に電気で走る車です。エンジンはなく、バッテリーに蓄えられた電力を使ってモーターを動かして走行します。ガソリンやディーゼルを使わないため、CO₂排出量がゼロであり、温暖化防止にも大きく寄与します。

一方、プラグインハイブリッド(PHEV)は、電気自動車とガソリン車のいいとこ取りをした車です。バッテリーだけで走れるEVモードと、エンジンを使って走行するハイブリッドモードの両方が搭載されています。そのため、バッテリーが切れてもガソリンエンジンで走行が可能で、長距離の走行でも安心です。

EVとPHEV それぞれのメリット・デメリットを比較

電気自動車(EV)のメリット・デメリット

電気自動車(EV)のメリットは、CO₂排出量がゼロであるということです。完全に電気だけで動くため、走行中の環境負荷がほぼゼロとされています。また、モーター駆動のため、エンジン音がなく静かな走行が可能です。さらに、オイル交換やエンジン関連の部品交換が不要で、低いメンテナンスコストを実現できます。

一方、電気自動車(EV)のデメリットは、充電インフラの整備が不十分な点です。特に地方では充電ステーションが少ない場合があり、長距離ドライブには不安を感じる場合があります。また、 バッテリーの価格が高いため、購入時のコストは高めです。

プラグインハイブリッド(PHEV)のメリット・デメリット

プラグインハイブリッド(PHEV)のメリットは、長距離ドライブが可能なことです。ガソリンエンジンを併用するため、バッテリーが切れてもガソリンで走行が可能です。また、通勤や短距離移動は電気で走り、長距離移動はガソリンエンジンで走るなどの使い分けができることも便利です。さらに、ガソリンエンジンを使用するので、ガソリン車と同様の長距離の移動を実現できます。

一方、プラグインハイブリッド(PHEV)のデメリットは、ガソリンエンジンを使うことがあるため、CO₂排出をゼロにできないことです。また、エンジンとバッテリー両方のメンテナンスが必要となり、ランニングコストが高くなる可能性があります。

EVとPHEVに向いている人とは?

電気自動車(EV)向きの人とは

電気自動車(EV)向きの人は、都市部に住んでいる人です。都市部には充電ステーションが充実していることが多く、短距離移動が中心なので、EVは非常に便利です。また、通勤や買い物程度の短距離移動がメインの人が向いています。さらに、CO₂排出をゼロにしたいという環境意識が高い人にも向いています。

プラグインハイブリッド(PHEV)向きの人とは

プラグインハイブリッド(PHEV)向きの人は、長距離ドライブが多い人です。充電が難しい場所や長距離走行時でも、ガソリンエンジンがあるので安心して走行できます。また、充電ステーションが不足していないエリアに住んでいる人にも向いています。ガソリンでも走行できるので、充電を気にすることなく安心して運転できます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の国内市場の現状

販売台数の推移と政策の影響

日本では電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド(PHEV)の販売台数が年々増加しています。その背景には、政府が掲げる「2035年までに新車販売をすべて電動車へ移行する」という政策目標があります。購入補助金や自動車税の優遇措置といった施策が普及を後押しし、自動車メーカー各社も次々と新型電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)を投入することで、消費者の選択肢は広がり続けています。

電気自動車(EV)の急速な普及

日本におけるEV販売は、ここ数年で大きな伸びを見せています。2020年には2万台未満にとどまっていた台数が、2023年には9万台に迫る勢いまで拡大しました。この背景には、政府によるEV購入補助金や都市部での充電インフラ整備が大きく影響しており、環境意識の高まりも追い風となっています。

プラグインハイブリッド(PHEV)の安定した人気

一方、PHEVも安定した支持を集めています。2023年の販売台数は約5万台とEVには及びませんが、前年より約1万5,000台増加しており、年々着実に拡大しています。ガソリン走行と電動走行を切り替えられる利便性が評価され、幅広い層に受け入れられていることがうかがえます。

主要メーカーと人気車種の動向

トヨタの電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)

トヨタは、PHEVの普及を牽引するメーカーのひとつであり、長年の研究成果を活かしたモデルを展開しています。プリウスの他にもクラウンやハリアーなどのPHEVモデルが揃っています。また、EVについても、BEV、PHEV、HEV、FCEVといった4種類ものモデルを展開しています。

日産の電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)

日産は、2010年に国内初の量産型電気自動車(BEV)としてリーフを販売しており、現在も国内外で非常に高い認知度を誇ります。また、2026年にかけて日産初のプラグインハイブリッド(PHEV)モデルを販売する計画もあります。長期ビジョンの中でも、今後EV車両に力を入れていくことが表明されています。

ホンダの電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)

ホンダでは「ホンダe」という小型EVを販売していましたが、販売不振のために販売終了となっています。今後は「世界最高効率」と称する内燃エンジンを搭載した新型ハイブリッドモデルを、2027年から2030年にかけて13種類も発売する予定です。しかし、EVへのシフト強化の方針は変わらず、EVが普及するまでの「移行」期間を乗り切るための対応策としています。

テスラの電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)

世界的な電気自動車のパイオニアであるテスラは、Model3やModel Yなど、手ごろな価格で高性能なEVをラインナップしています。創業当初からのEV車両専門メーカーとして、今後も世界中が注目するハイパフォーマンスなEVの販売を計画しています。

その他の新興電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)メーカー

日本市場に進出を果たしたBYD(比亜迪)やXpeng(小鵬汽車)、リープモーター(零跑汽車)などの中国メーカーも、価格面で競争力を発揮しています。これらのメーカーは、EVを手ごろな価格で提供することを強みとしており、欧州やアジアを中心に世界中のEV市場をさらに活性化させています。

軽EVによる地方への普及

特に軽自動車EVの投入は都市部だけでなく地方の家庭にも普及を広げています。地方では通勤・買い物など短距離利用が中心のため、軽EVの実用性が高く評価されています。価格帯も比較的抑えられており、補助金と組み合わせることで購入ハードルが下がっています。

プラグインハイブリッド(PHEV)の特徴と支持要因

プラグインハイブリッド(PHEV)は短距離を電気、長距離をガソリンで走行できる柔軟性から、実用性の高さが支持されています。特に充電インフラが不十分な地域や、長距離ドライブを頻繁に行うユーザー層にとって、PHEVは「安心できる電動車」としての地位を築いています。

普及率の今後の予測

今後もEVとPHEVの普及率は上昇すると予測されます。2025年には、日本国内でのEVの市場シェアはさらに拡大し、5~10%に達するとの試算も出ています。また、PHEVの普及率はEVよりも低いものの、EVへのつなぎ役としての役割を果たす可能性があることから、今後もその比率は維持される見込みです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の海外市場の動向

EVとPHEVは、世界の主要地域における普及が急速に進んでいます。しかし、地域ごとの進展度合いには差があり、政策・技術革新・自動車メーカーの戦略次第で今後の電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)情勢は大きく変わると予測されます。

中国市場の急成長

海外市場の中でも、中国は電気自動車(EV)普及の最前線に立っています。政府による手厚い補助金政策と大規模なインフラ整備を背景に、2020年代に入ると世界最大の電気自動車(EV)市場へと成長しました。

中国メーカーの台頭と輸出拡大

BYDやNIOといった中国メーカーは、コストパフォーマンスに優れた電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)を次々と市場投入し、国内シェアを拡大するだけでなく、世界各国への輸出も加速させています。こうした企業の存在感が、中国市場の勢いをさらに強めています。

EVとPHEVの急拡大

中国では新車販売のおよそ半数が電気自動車(EV)となり、その中でもプラグインハイブリッド(PHEV)のシェアが上昇傾向にあります。蓄電池価格の下落により、電気自動車(EV)の車両価格はガソリン車と同等、もしくはそれ以下に設定されるケースも増えています。さらに、新車購入時には高額の補助金が支給されるため、タクシーやバス、トラックといった商用車市場でも電気自動車(EV)化が都市部を中心に進んでいます。

世界市場への影響

日本国内ではまだ実感が薄いかもしれませんが、中国は政府の支援、技術革新、そして野心的な成長戦略によって世界トップクラスの電気自動車(EV)市場へと躍進しました。今後は次世代バッテリーの開発やAIとの連携、ブランド構築を推し進め、輸出攻勢もさらに強めていくと見込まれます。

価格競争を巻き起こした「秦PLUS」

その象徴が、BYDが2023年に発売した「秦PLUS PHEV」。メーカー希望価格は約208万円と衝撃的な低価格で、市場に大きなインパクトを与えました。このモデルに刺激を受けた競合メーカーも相次いで値下げを実施し、電気自動車(EV)全体の価格下落を促すきっかけとなっています。

米国メーカーとの競争

2030年時点で米国におけるライトビークル販売のうち電気自動車(EV)が占める割合は20~27%に達すると見込まれています。ただし、この普及ペースには不確実性もあり、輸入関税の引き上げや政権による電気自動車(EV)政策の見直しが大きな影響を与えると考えられています。

政策と市場環境の影響

特にトランプ政権下では電気自動車(EV)支援政策の後退が懸念されており、普及スピードを抑制する要因となり得ます。一方で、州レベルでは独自の環境規制や補助制度が導入されており、米国内でも地域差が生まれています。

テスラの優位性

アメリカのテスラは積極的な投資と自社専用の充電ネットワーク「スーパーチャージャー」を整備することで、利便性において他社に先行しています。独自インフラを持つことがブランド価値を高め、消費者に安心感を与えています。

欧州メーカーとの競争

一方、欧州のフォルクスワーゲンをはじめとする自動車メーカーも、厳格化する環境規制を背景にEVシフトを加速。大型投資によって次世代車のラインアップを拡充し、米国市場でも存在感を強めています。結果として、米国市場は政策リスクを抱えつつも、テスラと欧州勢の競争が激化する舞台となっています。

ヨーロッパにおける規制と普及

ヨーロッパでは厳格な環境規制が導入され、各国が相次いで内燃機関車の販売終了時期を発表しています。こうした流れにより、電気自動車(EV)への移行は不可避なものとなりました。消費者の環境意識も高く、「社会的責任として電気自動車(EV)を選ぶ」という価値観が浸透しつつあり、普及拡大の大きな後押しとなっています。

日本市場への波及効果

この欧州の潮流は直接的な影響にとどまらず、日本市場にも間接的に波及しています。グローバル規模での電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)シフトが進む中で、日本でもその存在感はますます高まると予測されます。

EV販売の拡大と主要プレーヤー

欧州自動車工業会(ACEA)の発表によれば、調査対象の31カ国のうち26カ国でEV販売が前年を上回りました。特にドイツ、イギリス、北欧諸国での成長が顕著です。メーカー別ではフォルクスワーゲンのシェアが高く、逆にテスラはシェアを落としています。さらに、中国の上汽集団(SAIC)による低価格戦略も奏功し、欧州市場で成果を挙げていると分析されています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の充放電の現状と課題

日本国内のインフラ整備状況

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の普及を大きく左右する要素の一つが「充電インフラ」です。日本国内では、高速道路のサービスエリアや道の駅を中心に急速充電器の設置が進められています。しかし、都市部のマンションやアパートでは自宅に充電設備を設けることが難しく、利用者の不安要因となっています。

政府の整備目標と課題

政府は2030年までに全国で30万基以上の充電器を整備する方針を掲げていますが、維持コストや設置場所の確保といった課題が依然として残っています。特に利用率が低い地方の設置では採算が取れず、事業者の撤退が問題化しています。

海外との比較

一方、中国や欧州では公共充電網の整備が加速しており、充電ステーションの数は日本を大きく上回っています。特に中国では国家レベルでの政策支援が強力で、都市部ではガソリンスタンド並みに充電拠点が整備されています。これに比べると、日本は他国に比べインフラ整備が遅れており、早急な対応が必要です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

バッテリー交換は高額?

バッテリー寿命と交換費用

電気自動車(EV)のコスト構造で最も大きな比重を占めるのがバッテリーです。一般的に寿命は8〜10年といわれますが、走行距離や使用環境によって劣化のスピードは大きく異なります。交換費用は数十万円から100万円を超える場合もあり、ユーザーにとって大きな経済的負担となっています。

新しいビジネスモデル

近年では「バッテリーリース方式」や「リサイクルバッテリーの利用」といった新しいビジネスモデルも登場しています。これにより初期購入時の負担を軽減しつつ、劣化リスクを回避する仕組みが広がり始めています。こうした仕組みの普及が、中古市場や一般家庭の電気自動車(EV)導入を後押しする可能性があります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

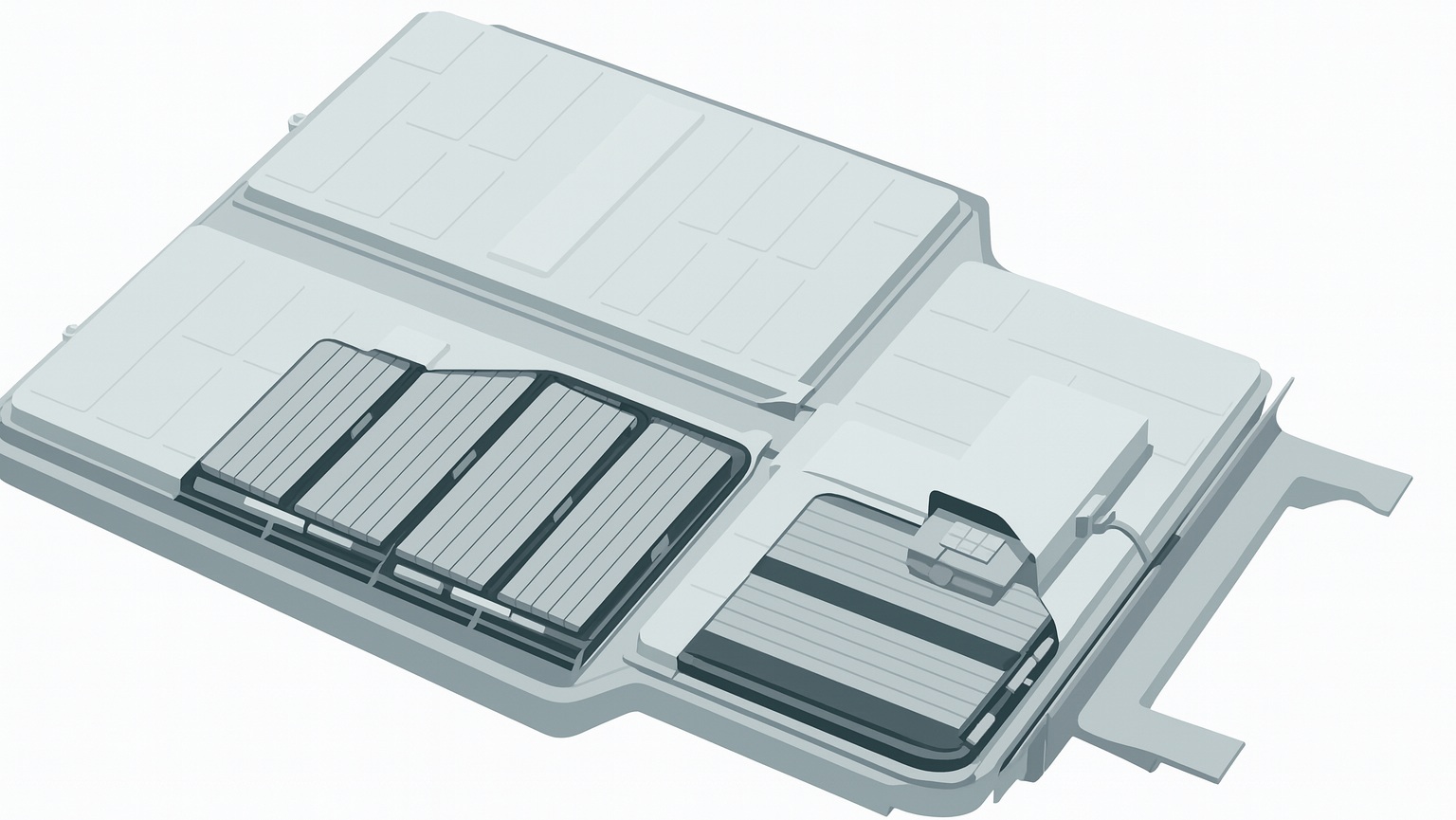

全固体電池への期待

「全固体電池」は、従来のリチウムイオン電池を進化させた技術で、電解質を含め中身すべてが固体で構成された電池です。これを電気自動車(EV)に搭載すると、充電スピードを従来の3分の1に短縮でき、さらに容量も拡大するため、より長い距離を走行できると期待されています。電気自動車(EV)が抱える課題を根本から解決する可能性を秘めることから、「夢のバッテリー」とも呼ばれています。

期待される性能向上

全固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べ、

・充電時間の短縮

・航続距離の延長

・安全性の向上(発火リスクの低減)

・エネルギー密度の飛躍的改善

といったメリットが見込まれています。これにより、電気自動車(EV)の普及に立ちはだかる「充電」と「航続距離」の壁を克服できる可能性があります。

トヨタを中心とした商用化の動き

自動車メーカー各社の中でも、特にトヨタは全固体電池の商用化と量産化に向けて積極的に動いています。2020年代後半の実用化を目指して開発が進められており、実現すれば電気自動車(EV)市場の競争構造を大きく変える可能性があります。

日本メーカーの取り組み

トヨタをはじめとする日本メーカーは全固体電池の研究開発に巨額投資を行っており、2020年代後半には実用化が視野に入るとされています。日産やホンダもこの分野に参入しており、国を挙げての研究体制が整えられつつあります。

実用化に向けた課題

ただし、量産化には依然として大きな課題があります。製造コストや耐久性、長期使用による性能劣化などが完全に解決されたわけではなく、実用化までには一定の時間を要するでしょう。とはいえ、全固体電池はEV普及のゲームチェンジャーとなり得る技術であり、各国メーカーがしのぎを削る分野です。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の価格・燃費・維持費はどうなのか?

実際に電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の購入を検討する場合に気になることは、「価格・燃費・維持費」なのではないでしょうか。

新車価格帯と中古市場の価格差

日本国内で人気の軽EVには、三菱「eKクロス EV」(約250万円〜)や日産「サクラ」(約260万円〜)があります。いずれもガソリン車に比べると割高な価格設定です。 プラグインハイブリッド(PHEV)では、トヨタ「プリウス」の最上位モデルが約460万円となっており、一般的なハイブリッド車やガソリン車と比べて高額です。

割安感のある中古車市場

一方、中古車市場では型式や年式によって価格差は大きいものの、比較的手頃なモデルも見られます。

・軽EVモデルは100万円以下で流通しているケースがある

・プリウスPHVの旧型は100万円台前半で購入可能なこともある

新車購入時のハードルが高い中、中古車は「手の届く選択肢」として一定の存在感を示しています。

中古購入時の注意点

ただし、中古車の場合は国や自治体からの補助金制度を利用できない点に注意が必要です。購入価格が手頃でも、総コストでは新車購入との差が縮まる可能性があります。そのため、購入検討時には補助金の有無も含めて総合的に判断することが重要です。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の電費とガソリン車の燃費を比較

燃費や電費は、その日の気象条件、渋滞などの交通状況、運転スタイル、さらにはエアコンの使用有無によって変わります。したがって、あくまで参考値ですが、PHEVやEVはガソリン車と比べて大きなコスト差を生み出す可能性があります。

トヨタ・ハリアーでの比較(PHEV vs ガソリン車)

トヨタ公式HPのデータをもとに、ハリアーの同一グレードで比較すると以下のようになります。

・ガソリン車の年間燃料代:約11.5万円

・PHEVの年間電気代:約5万円

年間で約6.5万円、月に換算すると5,000円以上の差が出る計算です。

日産サクラでの比較(EV vs 軽ガソリン車)

軽EV「日産サクラ」で年間6,000km走行すると仮定した場合:

・軽ガソリン車の燃料代:約5万円

・日産サクラの充電代:約2万7,000円

こちらもガソリン車のほぼ半額近くとなり、家計へのメリットは明確です。

年間のランニングコスト

EVとPHVにも、車両価格やメンテナンス費用だけでなく、日々の使用で発生する電気代やガソリン代が必要になります。

さらに、EVやPHVでは、駆動用バッテリーの劣化が大きなポイントになります。新車の場合は一定の期間や走行距離まではバッテリーの保証がついている場合がほとんです。しかし、バッテリーを交換する場合には、工賃も合わせて50万円以上の費用がかかるケースがあります。

「税金」や「車検費用」について

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の購入時や保有時には、さまざまな優遇を受けられます。

車を取得すると「自動車税(環境性能割)」がかかりますが、電気自動車(EV)は非課税です。さらに、EVには「エコカー減税」制度が適用され、新規登録時の自動車重量税および初回継続検査時の自動車重量税が免税されます。また、自動車税(種類別)の税額は総排気量が大きくなるほど高額になりますが、EVはガソリンを使わないため「1L以下」の扱いになり、最も安い税額が適用されます。

車検費用に関しても、電気自動車(EV)はガソリン車よりも検査項目が少なく、費用も安い傾向があります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

新車価格帯と中古市場の価格差

日本国内での軽EVの代表モデル「三菱 eKクロス EV」は約250万円〜、「日産 サクラ」は約260万円〜となっており、ガソリン車と比べると高めの設定です。PHEVでは、トヨタ プリウスの最上位モデルが約460万円になっています。

一方、型式や使用年数によって大きく異なりますが、中古車は割安な印象です。軽EVモデルは100万円以下、プリウスPHV旧型は100万円台前半で取引されることもあります。新車購入時のハードルは高いものの、中古では手頃な価格帯の選択肢も一定数存在します。ただし、中古車の場合は国や自治体からの補助金を受けられないことにも注意が必要です。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の電費とガソリン車の燃費を比較

燃費や電費は、その日の気象条件や渋滞、運転の仕方、エアコンの使用有無などによって変わります。あくまで目安ではありますが、ガソリン車とPHEV・EVでは年間コストに大きな差が出るケースがあります。

ハリアーでの比較(PHEV vs ガソリン車)

トヨタ公式HPの情報を基に、人気車種「ハリアー」の同一グレードで比較すると以下の通りです。

・ガソリン車の年間燃料代:約11.5万円

・PHEVの年間電気代:約5万円

この場合、年間で約6.5万円、1か月あたりに換算すると5,000円以上のコスト差が生まれます。

日産サクラでの比較(EV vs 軽ガソリン車)

軽EV「日産サクラ」を年間6,000km走行した場合を想定すると:

・軽ガソリン車の燃料代:約5万円

・日産サクラの充電代:約2万7,000円

こちらもガソリン車に比べてほぼ半額となり、家計にとって明確なメリットがあります。

年間のランニングコスト

EVやPHEVは、車両本体価格やメンテナンス費用に加えて、日常的な利用で発生する電気代やガソリン代といったランニングコストも考慮する必要があります。

バッテリー劣化という大きな課題

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)に共通するのが、駆動用バッテリーの劣化リスクです。新車であれば、一定期間や走行距離までを対象としたバッテリー保証が設定されていることが多く、初期の不安はある程度カバーされています。

高額になり得るバッテリー交換費用

ただし、保証期間を過ぎて劣化が進み、交換が必要となった場合には注意が必要です。交換費用は工賃を含めて50万円以上かかるケースもあり、長期保有を前提とする場合は大きな負担となる可能性があります。

「充電で走る」でEVやPHVをお得に活用

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)をお得に使う最大のポイントは、できるだけ電気で走行することです。ガソリンに比べて電気代は1kmあたりのコストが安く、さらに深夜電力や再生可能エネルギーを活用すれば、ランニングコストをより一層抑えることができます。

PHVの強み:短距離利用でガソリン不要

PHVは短距離であれば電気のみで走行できるため、通勤や買い物といった日常利用ではガソリンをほとんど使わずに済む場合があります。これにより、経済性と利便性を両立させることが可能です。

自宅充電と時間の節約

自宅に充電器を設置すれば、わざわざガソリンスタンドへ行く手間がなくなり、時間の節約につながります。毎日の充電を習慣化できれば、いつでも満充電に近い状態で車を使える安心感も得られます。

V2Hで広がる活用法

さらに、V2H設備を導入すれば、車のバッテリーを家庭用電源として利用可能です。災害時の非常用電源としても役立ち、安心感を高めると同時に、エネルギーの自給自足にもつながります。

EV・PHVを賢く使うスタイル

「普段は充電走行を基本にし、ガソリンは長距離ドライブや緊急時にのみ使う」というスタイルを取ることで、燃料費の大幅削減と効率的なカーライフが実現できます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)のユーザーの口コミと使用感

電気自動車(EV)の口コミ

電気自動車(EV)を実際に使用している方からの口コミからは、こんな共通点を見出すことができます。

燃費(電費

非常に優れた燃費(電費)に満足している方が多数です。苦手とされる高速走行時においても意外な高効率を発揮したとの声も多数です。400km超えも実現できたとの口コミもあり、予想以上の電費の良さに驚きの声も上がっています。

価格

ガソリン車に比べて高額ですが、昨今の新車価格高騰の中では、適正な価格だとの評価が多かったです。また、自治体や国からの補助金が100万円以上戻ってきたことで、購入価格を下げられて大満足との声も多数ありました。

快適性

以前の電気自動車(EV)に比べて、乗り心地がかなり改善しているとの口コミが目につきます。走行中の静けさや加速性能が特徴で、滑るような滑らかな走りが非常に高く評価されています。

プラグインハイブリッド(PHEV)の口コミ

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の市場は、近年急速に拡大しており、今後ますます注目される分野です。環境意識の高まりや技術革新、政府の支援策などにより、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)が選ばれる機会が増えています。

プラグインハイブリッド(PHEV)を実際に使用している方からの口コミからは、こんな共通点を見出すことができます。

燃費(電費)

外部充電するとエンジンを掛けずにモーターだけで走れるので、多くの人にとってガソリンを減らさず電気だけで走れるメリットについて触れる方が多かったようです。価格が分かりやすいガソリンの値段よりも、電気自動車(EV)走行時の電費性能のほうが気になるという意見の方もいました。

価格

自治体や国の補助金を活用している人が多く、定価よりも低い価格で購入できた方が多いようです。そのためか、価格以上の価値を提供してもらって大満足というような口コミが多数ありました。

快適性

エンジンと大容量バッテリーを備えた車種では、電動走行の静粛性とパワフルな加速性能が好評でした。プラグインハイブリッド(PHEV)の乗り換えをしている方も多く、以前のプラグインハイブリッド(PHEV)に比べてモーターのみで走る「EV走行」の範囲が拡大し、走行が滑らかでスムーズになったと感じているようです。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の実際の利用者からは「静かで快適」「加速がスムーズ」といった肯定的な声が多く聞かれます。都市部のドライバーにとって、静音性や操作性の高さは魅力です。

利用者からの不満点

一方で、「充電時間が長い」「充電スポットが少ない」「冬場の航続距離が短くなる」といった不満も少なくありません。これらは購入検討者に大きな影響を与えるため、メーカーや行政による改善が不可欠です。

中古市場とバッテリー保証の必要性

中古市場では、バッテリーの劣化度合いが価格に直結します。消費者にとってリスク要因となるため、バッテリー保証や交換制度の充実が欠かせません。こうした制度が整えば、中古市場の拡大とともに普及はさらに進むと考えられます。

国の補助金制度(CEV補助金)と自治体の支援

国や多くの自治体では、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の購入に際して補助金制度を実施しています。国では「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を実施していますが、さらに都道府県や市区町村の独自補助を上乗せできる場合が多くなっています。

これらを合計すると、購入金額を大幅に減免することができます。申請手続きは販売店経由で行うケースが一般的ですが、充電設備の設置補助などは個別に申請が必要な場合が多いので、事前の情報収集と内容の確認が重要です。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)購入時に受けられる補助の具体例

EVおよびPHEV購入時に受けられる補助制度を、国・自治体ごとに整理してご紹介します。

国の補助制度

CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)

・対象車種:新車の自家用EV、軽EV、PHEV、FCV(中古車や事業用車は対象外)

・申請期限の目安:初度登録(届出)日から1か月以内の提出が原則(一部例外もあり)

・対象の車両確認:「一般社団法人 次世代自動車振興センター」の公式サイトで最新リストを公開中

自治体の補助制度

都道府県や市町村など多くの自治体では、独自の補助事業を行っています。

東京都の場合でご紹介します。

ZEV車両購入補助金

・対象車種:国のCEV補助金対象の電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)・FCV

・申請期限の目安:令和7年4月28日から令和8年3月31日まで

・上乗せ要素:給電機能(V2H等)やGX推進取り組みなどによる給付金の上乗せもあり。

充電器設置にも補助金が出る!?

EV充電器の購入・設置を設置するには「充電インフラ補助金」という国の補助金が使えます。ただし、自家用の個人は対象外となり、地方公共団体や法人、共同住宅や月極駐車場オーナーなどの個人が対象となります。

個人を対象とした充電器設置への補助金は地方自治体の方が充実しています。東京都ではEVやPHEVなどの車両購入費だけでなく、個人や事業者がZEV用の充放電設備(V2B・V2H)や公共用充電設備を導入する場合には補助金の支給を受けられます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の税制優遇とコスト面の特徴

税制優遇の仕組み

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の普及を後押ししている大きな要因の一つが「税制優遇」です。日本では自動車取得税や重量税の減免措置が設けられており、さらにエコカー減税や自治体独自の補助金制度も存在します。東京都など一部自治体では国の補助金に加えて独自の支援があり、実質的な購入価格を数十万円単位で抑えることが可能です。

ランニングコストの特徴

ガソリン車と比べると燃料費は大幅に抑えられる傾向があります。電気料金は変動があるものの、1kmあたりの走行コストはガソリンよりも安く、通勤や日常利用の多いユーザーにとって経済的メリットは大きいといえます。

電気料金上昇の懸念

ただし、電気料金が近年上昇傾向にあるため、経済性については再検討が必要な段階に来ています。エネルギー政策や電力市場の動向次第で、EVのメリットが揺らぐ可能性もあるのです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の車検とメンテナンス

EV特有の整備内容

電気自動車(EV)はエンジンを搭載していないため、ガソリン車で必要となるオイル交換やマフラー交換といった整備が不要です。その分、定期的なメンテナンスの手間や費用を削減できます。

車検費用を抑えやすい

ガソリン車に比べて整備項目が少ないことから、車検時の点検・交換作業も限定的になります。その結果、車検にかかる費用はガソリン車より安くなるケースが多いとされています。

故障リスクが低く長期コストも有利

電気自動車(EV)は可動部品が少ない構造のため、部品摩耗や故障リスクが低く抑えられます。長期的に見れば、維持管理にかかるトータルコストを削減できる可能性が高く、経済性という面でも優位性があります。

整備工場の不足と課題

電気自動車(EV)にはガソリン車にない点検項目も存在します。駆動用バッテリーやモーター、インバーターといった電子制御部品は、高度な専門知識や専用機器を必要とするため、一般的な整備よりも対応範囲が限定されがちです。

整備拠点の不足という課題

現状では、電気自動車(EV)に対応できる整備工場は都市部を中心に限られており、地方ではまだ十分に整備網が整っていません。そのため、「近隣に対応店舗がない」「故障時のサポート体制に不安がある」といった声が地方在住者を中心に上がっています。

普及拡大に向けた今後のポイント

電気自動車(EV)が本格的に普及するためには、車両性能や価格だけでなく、こうした整備・サポート体制の拡充も不可欠です。今後はメーカーや販売店、整備ネットワークの連携強化が進むことで、ユーザーの不安を解消していくことが期待されます。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の環境への影響

CO₂削減効果

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の普及は、二酸化炭素排出量削減に直結する重要な取り組みとされています。日本の運輸部門は温室効果ガス排出の約2割を占めており、その多くが自家用車に由来します。EVの普及が進めば走行時のCO₂排出はゼロとなり、都市部の大気汚染改善にも寄与します。

大気汚染改善と健康面の効果

特に中国やインドのように大気汚染が深刻な地域では、電気自動車(EV)の普及が公衆衛生に大きな効果をもたらすと期待されています。喘息や呼吸器疾患の減少にもつながると考えられます。

発電段階の課題

ただし、電気自動車(EV)の環境性能を語る際には「発電時の排出」を無視できません。火力発電依存が高い国では、走行時排出を抑えても発電段階でCO₂が排出されます。日本においても再生可能エネルギー比率を高めることが、電気自動車(EV)普及の本当の意味での環境価値を高める鍵となります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)のエネルギー政策との関わり

電気自動車(EV)は「移動する蓄電池」

電気自動車(EV)は単なる自動車ではなく「移動する蓄電池」としての側面も持っています。再生可能エネルギーの導入が拡大する中、太陽光や風力発電は発電量が天候によって変動します。その調整役として、電気自動車(EV)のバッテリーを一時的に電力系統に供給する「V2G(Vehicle to Grid)」が注目されています。

災害時の活用事例

災害時には家庭にある電気自動車(EV)のバッテリーを非常用電源として活用できる事例も増えています。東日本大震災以降、自治体や企業が「エネルギーレジリエンス強化」として電気自動車(EV)を導入する動きが進みました。停電時に電気自動車(EV)が家庭や避難所へ電力供給を行うことで、エネルギー政策上の役割が一層明確になっています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の各産業への影響

世界的な電池需要の拡大

電気自動車(EV)普及の最大の恩恵を受けているのは「電池産業」です。リチウムイオン電池の需要は年々拡大し、パナソニック、CATL(中国)、LGエナジーソリューション(韓国)など大手企業がシェア争いを展開しています。

中国メーカーの躍進

特に中国メーカーは価格競争力を武器に急成長しており、世界市場で存在感を高めています。大量生産体制と国の支援によりコストを抑え、他国に先行する構図が見られます。

日本企業の強み

一方、日本企業は品質や安全性で優位性を維持しています。パナソニックはテスラとの協業で安定供給を実現。さらにトヨタや日産も自社で電池開発に参入し、産業構造全体が再編されつつあります。将来的には全固体電池をめぐる競争がさらに激化すると予測されます。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の部品メーカーへの影響

従来部品需要の縮小

電気自動車(EV)の普及は、自動車部品メーカーに大きな転換を迫っています。従来のエンジン車では必須だったマフラー、トランスミッション、燃料タンクなどの部品需要は縮小しつつあります。

新たに伸びる分野

一方で、モーター、インバーター、パワー半導体といった電動化関連部品の需要は急増しています。特にパワー半導体は電気自動車(EV)の効率性や航続距離を左右する要となる部品で、日本企業のロームや三菱電機などが強みを持っています。

中小企業の課題

ただし、従来型の部品産業に依存していた中小企業にとっては、ビジネスモデル転換が急務となっています。電動化時代に対応できるかどうかが存続を分ける要因となるでしょう。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の技術革新の方向性

スマート充電とエネルギーマネジメント

今後の技術面では、全固体電池の商用化に加え、充電システムやエネルギーマネジメントの高度化が重要になります。AIやIoTを活用した「スマート充電」や「車両と家庭をつなぐ電力制御」によって、電気自動車(EV)は単なる移動手段から「エネルギーシステムの一部」へと役割を拡大していきます。

自動運転との融合

EVは電子制御に強みを持つため、自動運転技術との親和性が高いとされます。将来的には、自動運転EVが都市の移動サービスや物流において中心的役割を担うことが期待されています。カーシェアやライドシェアと組み合わせることで、社会全体の交通効率も向上します。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)普及のために克服すべき課題

電力供給の安定性

電気自動車(EV)が普及すれば電力需要が増加し、ピーク時の電力不足が課題となります。再生可能エネルギーとの組み合わせをどう進めるかが重要です。

廃棄バッテリーの処理

寿命を迎えた大量のバッテリーをどう処理・リサイクルするかも大きな課題です。リユースやリサイクルの仕組みを整えれば、環境負荷低減だけでなく新たな産業創出にもつながります。

社会受容性

ユーザーが「EVは便利でお得」と実感できなければ普及は進みません。価格・利便性・安心感を満たすことが社会受容性を高める鍵となります。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の中古市場

消費者の不安要因

電気自動車(EV)普及に伴い、中古市場の形成も進んでいます。しかし「中古EVはバッテリー劣化が心配」という消費者の不安は根強く残っています。

保証制度と情報開示

この課題に対応するため、バッテリー残存容量を数値化して表示する仕組みや、メーカーによる長期保証制度が始まっています。これにより、中古EV購入への安心感が高まりつつあります。

市場拡大の可能性

リース会社やカーシェア事業者で利用された電気自動車(EV)が中古市場に流入し始めており、今後は市場規模が一気に拡大することが予想されます。中古市場が健全に育てば、普及の加速にもつながります。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の完全普及への道筋

価格面の課題

電気自動車(EV)が「当たり前の存在」となるには、まず価格面のハードルを下げる必要があります。現状では同クラスのガソリン車に比べて割高で、補助金や優遇策が不可欠です。しかし量産効果や電池技術の進歩によって、2030年頃には価格差が縮小し、普及が一気に進むと予測されます。

インフラの整備

次に必要なのはインフラです。自宅や職場、商業施設に充電設備が標準的に設置されるようになれば、利用者は不便さを感じません。都市部マンションでの普及が進むことが大きな鍵となります。

超急速充電の可能性

また「数分で充電完了」という超急速充電技術が普及すれば、ガソリン車と遜色ない利便性を実現できるでしょう。これが本格的普及への決定打になる可能性があります。

技術革新とインフラの重要性

第二に、技術革新の核となるのは電池です。リチウムイオン電池の進化や全固体電池の商用化は、航続距離や充電時間への不安を解消します。さらにV2Gや再生可能エネルギーとの連携により、EVは「社会インフラの一部」としての役割を強めていくでしょう。

課題解決と未来像

第三に、普及の鍵は課題解決にあります。充電インフラ整備、電力供給体制の安定化、廃棄バッテリー処理の仕組み、そしてユーザー体験の改善が不可欠です。2030年頃にはガソリン車との価格逆転が起こり、2040年には多くの国で電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)が主流になると予測されます。

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)が切り拓く未来

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の存在は、自動車産業だけでなく、エネルギー政策や環境保全、さらには都市のあり方そのものにまで影響を及ぼす大きなテーマとなっています。

クルマ選びの基準が変わる

消費者にとって、次のクルマを選ぶ際の基準は「ガソリン車かEVか」ではなく、「どのタイプのEVを選ぶか」という段階に近づきつつあります。車両の性能や価格に加えて、充電環境やエネルギーの使い方までが選択のポイントとなっていくでしょう。

持続可能な社会に向けて

持続可能な社会を実現するうえで、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)の果たす役割は今後ますます重要になります。世界的な動向を注視しながら、私たち一人ひとりも「未来のモビリティ」にどのように向き合うかを考えることが求められています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)普及のまとめと、今後の展望

電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHEV)の今後について幅広く考察しました。第一に、世界的なEVシフトは不可逆的であり、中国・欧州を中心に急速に普及しています。アメリカでもテスラを筆頭に市場が拡大し、日本でも軽EVの登場が新たな契機となっています。