近年、日本国内では「電気料金の高騰」が大きな社会問題となっています。家計を直撃する値上げはもちろん、企業活動や産業界にも深刻な影響を与え、国民生活全体に広がっています。特に2022年以降は、燃料価格の上昇、円安の進行、世界的なエネルギー需給のひっ迫が重なり、電気料金は過去にない水準に達しました。

エネルギー政策の変化と電気料金

原発再稼働をめぐる議論や再生可能エネルギーの導入拡大など、エネルギー政策の方向転換は電気料金と直結しています。そのため「なぜ電気料金が上がるのか」「今後どう推移するのか」「消費者が取れる対策はあるのか」といった疑問は、多くの家庭や企業にとって切実なテーマです。

値上げに慣れてしまう危うさ

「電気代の値上げ」というニュースは長く報道され続けています。最初は大きな衝撃を受けた電気代の上昇も、繰り返されるうちに感覚が麻痺していませんか?しかし、現実として電気料金の高騰は家計を圧迫し、暮らしの余裕を奪っているのです。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気料金値上げの背景

燃料価格の高騰

日本は火力発電への依存度が高く、液化天然ガス(LNG)、石炭、石油といった燃料を輸入に頼っています。そのため国際的な燃料価格が高騰すれば、そのまま電気料金に反映されます。特にウクライナ危機以降、燃料調達コストが急激に上昇し、電気料金を押し上げました。

円安の影響

燃料を海外から輸入している以上、為替変動も直接的にコストに跳ね返ります。2022年以降の急激な円安は、燃料価格の高騰と相まって電気料金を一段と押し上げる要因となりました。

再エネ賦課金の負担

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)は、再エネ導入を促進するために導入されました。その費用は「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)」として電気料金に上乗せされ、利用者が負担しています。普段の電気代に含まれているため目立ちにくいものの、確実に家計へ影響を与えています。

再エネ賦課金の急上昇

再エネ賦課金の単価は制度開始当初から大幅に上昇しています。

・2012年度:0.22円/kWh

・2025年度:3.98円/kWh(約18倍)

2025年度は制度開始以来の最高額となっており、電気料金を押し上げる大きな要因になっています。

FIT電源の増加と今後の影響

再エネ賦課金は、FIT制度による電気の買取費用に直結しています。そのため、FIT電源が増えれば賦課金も増加する仕組みです。政府は2025年から2040年にかけて、太陽光発電の割合を2倍以上に拡大する計画を掲げています。この方針により、再エネ賦課金は今後も上昇し、電気料金の高騰が続くと予測されます。

家計への影響を直視する必要性

再エネ賦課金は一見わかりにくい負担ですが、長期的に見れば電気代を押し上げる大きな要因です。政府の再エネ推進方針を踏まえると、今後も値上げが続く可能性が高く、家庭や企業はエネルギーコスト対策を避けて通れない状況になりつつあります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気料金値上げの実態

大手電力会社の値上げ

2023年から2024年にかけて、多くの大手電力会社が家庭向け規制料金を一斉に引き上げました。東京電力・中部電力・関西電力などで10〜30%の値上げとなり、標準的な4人世帯では年間で数万円の負担増につながっています。

値上げの直接要因:基本料金と電力量料金

電気代が高騰している理由のひとつが、大手電力会社による基本料金と電力量料金の引き上げです。2023年4月から大手電力7社が一斉に値上げを実施し、電気料金全体を押し上げました。

発電コスト上昇と赤字経営

燃料価格の高騰や需給ひっ迫により発電コストが急増した結果、大手電力会社は従来の料金体系では赤字を抱える状況となりました。そのため、これまで据え置かれていた基本料金と電力量料金を大幅に引き上げざるを得なかったのです。

燃料費調整制度の仕組み

大手電力会社は「燃料費調整制度」を導入しています。これは、石油・天然ガス・石炭の輸入価格を3か月ごとの貿易統計で算定し、その結果を2か月後の電気料金に反映させる仕組みです。燃料費が上昇すると、その分が自動的に電気料金へ転嫁されます。

燃料価格高騰の背景

2020年以降、日本の電力用燃料価格は大幅に上昇しました。背景には以下の要因があります。

・急激な円安ドル高の進行

・ロシア・ウクライナ問題に伴う燃料輸出制限

・コロナ禍後の世界的な景気回復による需要増加

これらが重なり燃料費が急騰し、その結果として電気料金も過去にない水準まで引き上げられています。

新電力の撤退

電力自由化によって登場した新電力会社も、燃料費高騰に対応できず撤退が相次ぎました。小規模事業者ほど影響を受けやすく、結果的に消費者の選択肢が狭まる事態となりました。

こうした現象は一時的ではなく、燃料価格や制度面の問題が複雑に絡み合った「構造的な課題」として定着しつつあります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気料金の推移

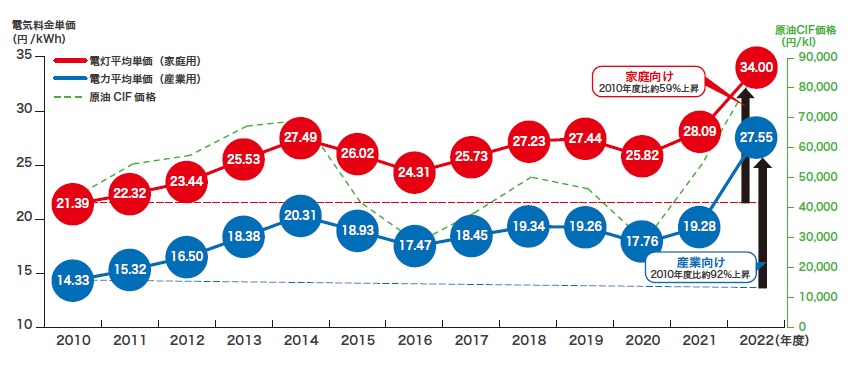

東日本大震災以降の変化

日本の電気料金は過去数十年にわたり緩やかに上昇してきましたが、特に2011年の東日本大震災以降、その傾向が顕著になりました。原発停止により火力発電依存度が急上昇し、燃料費増大が料金に直結したのです。

一時的な低下と再上昇

2014年頃には燃料価格下落で料金が一時的に落ち着いたものの、その後は再び上昇傾向に転じました。2020年代に入ってからは、再エネ賦課金の増加や国際的な需給不安が加わり、電気料金は加速度的に高騰しています。

特に2022〜2023年にかけては過去最大級とも言える急上昇が発生し、家庭や企業の経済的負担を大きくしました。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気料金の国際比較

欧州の状況

電気料金の高さは日本だけでなく世界的なエネルギー危機の影響を受けています。欧州ではロシアからの天然ガス供給停止により、ドイツやイタリアなどで電気料金が短期間に2倍近く跳ね上がりました。家庭や企業の負担が深刻化し、社会不安につながっています。

アメリカの状況

アメリカはシェールガスなど自国資源を持つため、エネルギー自給率が高く、価格上昇の影響を相対的に抑えることができました。それでも地域によっては電気料金が2〜3割上昇し、国民生活に大きな影響を及ぼしました。

日本の特徴

日本は燃料のほとんどを輸入に依存しているため、国際市場や為替相場に非常に脆弱です。その結果、電気料金の上昇幅は世界的に見ても大きく、安定性を欠くという特徴があります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気料金値上げの消費者への影響

電気料金値上げの家計への負担

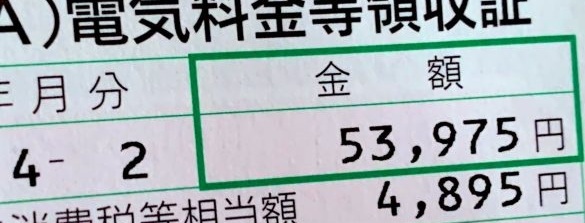

総務省が発表している「家計調査」によると、2024年における4人家族の1ヶ月あたりの電気代の平均額は12,805円です。

また、4人家族の標準的な世帯の場合、ガス併用住宅での月間電気使用量は約350~450kWh、オール電化住宅の場合は約700~900kWhになります。

家庭の電気料金が上がることで、可処分所得が圧迫されます。光熱費の上昇を補うために食費や娯楽費を削る家庭も増え、景気回復の足かせになる可能性があります。

低所得層・高齢者への影響

特に低所得世帯や年金生活者にとって、電気料金の高騰は生活の質そのものに直結する深刻な問題です。冷暖房を十分に使えない「エネルギー貧困」に陥るリスクも高まります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電力自由化で私たちの電気代はどう変わった?

2016年、日本では電力小売の全面自由化が始まりました。これにより、従来は地域ごとに独占していた大手電力会社に加え、多様な「新電力会社(PPS)」が市場に参入しました。

利用者のメリット

自由化によって、利用者は電力会社を自由に選べるようになり、「料金が安くなる」「サービスが多様化する」といったメリットが期待されました。実際、自由化直後は競争が活発化し、一部の家庭では年間数千円〜数万円の節約効果が見られました。

セット割サービスの普及

通信会社やガス会社、小売業者なども参入し、電気とガス・通信をセットにした「セット割」サービスが広がりました。自由化は消費者に選択肢を与えると同時に、企業にとっても新たな収益源となったのです。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電力自由化の功罪

新電力の撤退

自由化が必ずしも「安定した低料金」を保証したわけではありません。2021年以降の燃料価格高騰により、多くの新電力会社が事業継続に行き詰まり、撤退や破綻が相次ぎました。

利用者への逆風

新電力が撤退すると、契約者は大手電力会社に戻ることになりますが、その時すでに大手も値上げを実施しており、結果的に利用者の負担が増える逆転現象が起こりました。

自由化の限界

つまり、自由化によって短期的には競争が生まれましたが、国際市場の不安定さやエネルギー構造の制約から、必ずしも長期的な料金安定にはつながらなかったといえます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

今後の自由化の方向性

価格競争から価値競争へ

今後の自由化市場では「料金の安さ」だけでなく、「再エネ比率」や「環境配慮」が電力会社を選ぶ基準になると考えられます。若年層や企業の間では、カーボンニュートラルに貢献できる選択肢を取る動きが強まっています。

市場の健全化

自由化市場を健全に維持するためには、規制当局による監視や消費者保護の仕組みが不可欠です。利用者が安心して選べる環境を整えることが、次の課題といえるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気料金の仕組みと家計・企業に広がる実負担

基本料金と従量料金の仕組み

まずは、家庭の電気料金の基本的な構造を押さえておきましょう。一般的なご家庭の場合、電気料金は下記のような計算式で算出されます。

「基本料金」+「電力量料金(従量料金)」+「燃料費調整額」+「再生可能エネルギー発電促進賦課金」+「消費税」

基本料金

基本料金…電気の使用量の多少にかかわらず、毎月かかる固定額の料金です。契約アンペアの大きさによって決定されることが一般的です。

電気料金は大きく「基本料金」と「従量料金」に分けられます。基本料金は契約容量(アンペア数)によって決まる固定費で、使用量に関わらず毎月発生します。

従量料金

電力量料金(従量料金)…電気の使用量に応じてかかる料金です。1kWhあたりの単価にひと月の電気使用量(kWh)をかけて、電力量料金が決まります。

燃料費調整額…電気を作るのにかかる燃料のコストの変動を電気料金に反映させるための料金です。1kWhあたりの単価にひと月あたりの電気使用量(kWh)をかけて金額が決定します。マイナスになる場合もあります。

従量料金は実際の使用電力量(kWh)に応じて課金される部分です。さらに「段階料金制度」により、多く使うほど1kWhあたりの単価が上がる仕組みになっています。

再エネ賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)…1kWhあたりの単価に電気使用量(kWh)をかけて金額が決定します。再エネ賦課金の単価は全国一律で、年度ごとに経済産業大臣によって定められます。

特徴と負担感

この二重構造により、電気をあまり使わない家庭でも基本料金の負担は避けられず、一方で利用量が多い家庭は急速に料金が膨らみやすいのが特徴です。

4人暮らし世帯の平均的負担

平均額の実態

総務省の家計調査によると、標準的な4人世帯では月々の電気代は平均1万2千円〜1万5千円程度です。しかし近年の値上げで2万円を超えるケースも増えています。

季節による変動

特に夏や冬の冷暖房シーズンには、ピーク時の電気代が跳ね上がり、家計への圧迫が顕著になります。

契約容量の工夫

契約アンペア数を下げれば基本料金を抑えられますが、ブレーカーが落ちやすくなるなど不便さが増します。逆に容量を大きくすれば安心ですが固定費は増大します。家庭ごとに適切な選択が求められます。

企業や店舗への影響

経営への圧迫

家庭だけでなく、企業や飲食店、小売店も電気料金の高騰に苦しんでいます。特に冷蔵・冷凍設備を多用する業態や、長時間営業の店舗では電気代が経営を直撃し、利益を圧迫しています。

価格転嫁の連鎖

電気代増加を吸収できない企業は、商品やサービス価格に転嫁せざるを得ません。その結果、食品や日用品の値上げにつながり、消費者負担がさらに増えるという悪循環が発生しています。

電気代の裏側・燃料調整費や再エネ賦課金の実態

電気料金の内訳

電気料金には、燃料調整費や再エネ賦課金など「見えにくいコスト」が含まれています。利用者にとっては「なぜ高いのか」が分かりにくく、不満や不信感につながりやすいのが特徴です。

情報開示の重要性

電力会社や政府が料金内訳を分かりやすく提示することは、国民の納得感を高める上で欠かせません。透明性の確保は今後の課題といえます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気代を削減できる節電方法

家庭でできる節電方法

物価高が続くいま、多くの家庭では家計改善の必要性が高まっています。なかでも最も効果的なのが、毎月必ず支出する「固定費」の見直しです。

固定費見直しのメリット

固定費は金額の変動が少ないため、一度見直しを行えば長期的に節約効果が続きます。

・外食や買い物を控える変動費の節約 → ストレスを感じやすい

・固定費の節約 → 一度手続きすれば我慢が不要

この違いが、家計改善を継続しやすくするポイントです。

数字で「見える化」できる効果

光熱費や通信費などの固定費は、請求額や契約内容で数字が明確にわかります。家計簿をつけていなくても削減効果が見えるため、モチベーションを保ちながら節約を進めやすいのが特徴です。

住居費・保険料との違い

家計の中で最大の割合を占めるのは住居費ですが、引っ越しや住宅ローン借り換えには手間や制約が伴います。また、保険料の削減は効果が大きい反面、安易に削ると万一のリスクに直結するデメリットもあります。

光熱費の削減が効果的

こうした点を踏まえると、固定費の中でも特におすすめなのが「光熱費の削減」です。比較的見直しが容易で、かつ家計改善の実感を得やすいため、無理なく続けられる節約方法といえます。

● 照明のLED化

白熱電球や蛍光灯に比べてLEDは消費電力が少なく、寿命も長いため初期コストを回収しやすい節電策です。家庭全体を切り替えるだけで年間数千円〜1万円の節約効果が見込めます。

● 冷暖房の効率利用

エアコンは家庭の消費電力の大きな割合を占めます。夏は設定温度28℃前後、冬は20℃程度に抑えることで大幅な節電につながります。サーキュレーターを併用すれば体感温度を下げる工夫も可能です。

● 待機電力の削減

テレビや電子レンジは電源を切っても待機電力を消費します。コンセントを抜く、スイッチ付きタップを利用することで年間数百円〜数千円の節約が可能です。

● 家族の行動パターン

家族が同じ部屋に集まることで照明や冷暖房を一箇所に集中させれば、消費電力を削減できます。

● 家事の工夫

調理をまとめて行い、電気使用のピークを分散することも有効です。また、洗濯や食器洗いを深夜電力が安い時間帯に行う工夫も効果的です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

太陽光発電で電気料金を節約できる仕組み

光熱費を削減するためには、「電気料金プラン・契約の見直し」「省エネ家電・設備の活用」などの方法があります。しかし、節約効果を持続的に最大化したい場合は、「太陽光発電の導入」が特におすすめです。

太陽光発電をおすすめする理由

電気代の上昇に対する自衛策になる

近年の電気料金は為替や政策などの影響、燃料価格の高騰などで上昇傾向です。太陽光発電ならば自宅で電気をつくれるため、買う電気を減らすことができます。特に日中の電気代を大幅に削減できることがポイントです。

長期的に“家計改善”につながる

住宅用太陽光発電システムの法定耐用年数は17年です。しかし、製品そのものの耐久性能は20〜30年とされています。メンテナンス状態が良好であれば、30年以上にわたって発電を続けることも可能で、35年以上経っても稼働しているような例もあります。

災害への備えになる

太陽光発電は自立運転機能を使うことができるので、停電時でも電気が使えます。発電中の電気を直接利用できるので、太陽光で発電している間ならばスマホの充電や家電の使用などが可能です。さらに、蓄電池と組み合わせれば夜間も電気の使用が可能で、停電が長引いても最低限のライフラインを維持できます。

補助金・税制優遇の充実で導入負担を軽減できる

太陽光発電は環境にやさしい再生可能エネルギーなので、CO₂削減につながります。そのため、国や自治体の補助金・税制優遇が充実していて、それらを利用することにより導入負担を軽くできます。

太陽光発電で節約できる仕組み

自家消費で「買う電気」を減らせる

太陽光で発電した電気は家庭でそのまま使えます。発電が行われている時間帯に洗濯機や食洗機などを回せば、電力会社から使用する電力を買わずに済みます。電気使用量を減らすことができるので、支払う電気代の削減が可能です。

余剰電力を「売電」できる

太陽光発電で発電して使い切れなかった電気は、「固定価格買取制度(=FIT)」によって電力会社に売電できます。最近の売電単価は以前よりも下がっていますが、依然メリットがある金額です。売電収入が光熱費の補填になるので、実質的に電気代が下げられます。

蓄電池と組み合わせれば夜間も使える

太陽光発電で作る電気はその時点でしか使えませんが、蓄電池を設置すれば昼に発電した電気を貯めておいて夜に使うことができます。夜間の買電を減らせるので、光熱費の削減効果を最大化できます。また、停電時にも電気が使えるので安心感も得られます。

太陽光発電の節約効果を最大化する方法

太陽光発電の節約効果を最大化するためには、「使用時間のシフト」が非常に重要です。売電価格よりも買電価格の方が高い場合、発電した電気を売るより自分で使った方が経済的です。発電が行われる昼間に家電の使用を集中させることで自家消費率を高め、電気代の節約につなげられます。

太陽が出ている時間帯に家電を稼働させる

太陽が出ている時間帯に家電を使用することで、発電した電気をそのまま使うことができます。洗濯機や乾燥機、食器洗い乾燥機を朝や夜に回すのではなく昼間に稼働させることで、自家消費率を高めることができます。

タイマーを活用して家電を稼働させる

外出中でも、太陽光の電気を無駄なく使えるようにしたいものです。人が不在でも家電を自動で昼間に動かせるように、タイマーを活用します。エコキュートや電気温水器の沸き上げ時間を昼間に設定することで、夜間の買電の量を削減することができます。

HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)

HEMSは、電気の使用状況や太陽光発電、蓄電池の状態をリアルタイムで収集し、スマートフォンやタブレットで確認できるようにするシステムです。家庭のエネルギーを「見える化」できるので、無駄な消費を減らすことができます。

蓄電池の活用で自家消費率アップ

昼の余剰電力を「夜の自家消費」にシフト

太陽光で昼間に発電した余剰電力を蓄電池に充電して夜間に使うことで電力会社からの買電を削減し、電気代を節約できます。売電価格よりも買電価格の方が高い場合、売らないで貯めておいた電気を自分で使った方が経済的になります。FITが終了して売電価格が安くなった場合には特に有効な方法です。

発電できない日中の電気

発電量にもよりますが、太陽光発電で発電した電気を蓄電池に充電しておけば、短期間の電力確保も可能です。天気が悪くて充電できない日があっても、蓄電しておいた電気を使用すれば、買電の量を減らすことができます。

4家庭用蓄電池から電気自動車(EV)に充電

最近では、昼間に太陽光発電で発電した電気を蓄電池に充電しておき、夜間にEV(電気自動車)に充電することが可能なシステムが開発されています。日中は通勤や買い物で自動車を使わなければならないという人でも、自家発電した電気で燃料を賄うことができ、自宅以外で充電する費用を抑えることができます。

補助金や税制優遇の活用でさらにお得に

太陽光発電や蓄電池を家庭や企業が導入する際には、補助金や税制優遇を活用することがおすすめです。年度によって異なりますが、設置時に自治体や国の補助金制度が使える場合が増えてきています。ただし、人気が高くすぐに予算枠が埋まってしまう場合が多いので、最新の情報を常にチェックするようにしましょう。

太陽光発電と蓄電池を導入する際の注意点

初期費用と投資回収を試算すること

容量や機能・メーカーにより多少は変動しますが、太陽光発電設備や蓄電池を導入する際には100〜250万円程度の費用が必要になります。セットにすると多少は割安になりますが、導入を検討する際には長期的なシミュレーションが必要になります。

FIT制度の状況と売電単価を確認する

新規契約の売電価格は年々下落してきていて、売電で利益を出すモデルは過去の話になっています。現在では、売電収入より自家消費重視が主流になっています。せっかく発電した電力を売電するよりも、充電しておいた電力を使用する方が節約効果が高いことを意識して検討しましょう。

設置場所や配線の確認

太陽光発電を設置する際には、屋根の向きや面積を確認しましょう。また、屋根が劣化していると、太陽光設備を設置後に屋根修理の必要が生じ、再設置の手間とコストが発生します。また、蓄電池は屋外設置が多いので、騒音・熱・防水対策も必要になります。

太陽光発電と蓄電池を導入する際の注意点

太陽光発電と蓄電池を導入する際には、価格で業者を選びがちです。しかし、価格とともに重要なのは、施工の品質とサポート体制です。施工業者を選ぶ際には、アフターサポート・施工実績・口コミ評価などを必ずチェックするようにしましょう。

また、太陽光発電と蓄電池を設置する際には、補助金や助成金の活用によって、設置費用の負担を大幅に削減できます。そのため、補助金や助成金の情報に強い業者を選ぶことも重要な要素になります。

最新の節電アイテム

IoT技術の活用

近年ではIoTを活用した節電アイテムが普及しています。スマートメーターやHEMS(家庭用エネルギーマネジメントシステム)を導入することで、リアルタイムで消費を把握し、無駄を防げます。

省エネ家電の導入

最新の冷蔵庫やエアコン、洗濯機は10年前の機種に比べ消費電力が大幅に少なく、買い替えによる節電効果は年間1〜2万円に達することもあります。

企業における節電対策

基本的な取り組み

企業やオフィスでは、空調の効率化やLED照明への切り替えが基本対策です。これだけでも年間の電気使用量を大幅に削減できます。

デマンドコントロール

さらに注目されているのが「デマンドコントロール」です。これは電力使用量がピークに達しないよう、自動的に制御する仕組みで、電気料金の上昇を抑える有効な方法です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

補助金や支援制度の活用

電気料金の高騰に対応するため、国や自治体はさまざまな支援策を講じています。特に低所得世帯や子育て世帯、高齢者世帯にとっては、これらの制度を活用することで生活負担を和らげることが可能です。

国の支援策

政府は2022年以降、エネルギー価格の急騰を受けて「電気・ガス価格激変緩和対策」を実施しました。これは電力会社を通じて利用者の請求書に自動的に割引を反映する仕組みで、標準家庭で毎月数百円から数千円程度の負担軽減効果がありました。今後も燃料価格の変動に応じて、同様の緊急措置が取られる可能性があります。

また、省エネ家電の購入や住宅断熱改修に対して補助金が出る制度も存在します。たとえば「こどもエコすまい支援事業」や「断熱リフォーム支援制度」などは、光熱費削減と同時に住宅の快適性向上にもつながる取り組みです。

自治体の取り組み

自治体レベルでも独自の補助金や支援策が導入されています。例として、特定地域では「省エネ家電購入費補助」や「太陽光発電・蓄電池導入補助」が提供されており、地域住民が持続可能なエネルギー利用に移行しやすい環境を整えています。特に太陽光発電や蓄電池は、家庭の電気料金を中長期的に抑制する効果が期待されています。

企業向け支援

企業向けにも、省エネ設備導入や再エネ利用に関する補助金・低利融資が用意されています。中小企業にとって電気料金の上昇は経営を圧迫する大きな要因ですが、補助金を活用して設備更新を行うことで、コスト削減と環境貢献を同時に実現する事例が増えています。

支援制度活用のポイント

補助金や助成金は申請期限や条件が限られているため、早めの情報収集が重要です。

専門家の活用

制度の対象外となるケースもあるため、専門家や自治体窓口で確認しながら申請を進めることが推奨されます。こうした支援を活用することで、家庭や企業の負担を軽減できます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気代高騰の社会への影響

エネルギー多消費産業

製造業、化学工業、鉄鋼業など電力を大量に使う産業では、電気料金の高騰が直接的なコスト増につながり、国際競争力を低下させています。国内生産の採算悪化から、海外移転を検討する企業も増えています。

サービス業への波及

飲食業や小売業でも、冷蔵・冷凍設備や空調コストの増加が深刻です。多くの企業が価格転嫁を迫られ、食品や日用品の値上げが連鎖的に起きています。

地域格差の拡大

寒冷地の負担

北海道や東北など寒冷地では暖房需要が高く、電気代の負担が特に大きくなっています。

都市部との比較

都市部では電気料金は高いものの所得水準も高いため、相対的な負担感はやや緩和されます。

離島・山間部の問題

離島や山間部では供給コストが高く、電気料金の高騰が生活基盤そのものを揺るがす問題となっています。再エネの地産地消が模索されていますが、設備導入コストや技術的課題が依然として高いハードルです。

社会的影響

物価上昇の加速

電気料金の高騰は、食品や日用品、サービス価格の上昇を引き起こし、インフレ要因の一つになっています。生活コスト全体を押し上げ、国民負担を増加させています。

エネルギー貧困問題

低所得世帯が十分に冷暖房を使えず、健康や生活の質が損なわれるケースが増加しています。特に高齢者世帯では冬の低体温や夏の熱中症リスクが深刻化しており、社会的支援が必要です。

政策への不信感

電気料金の内訳や値上げ理由が分かりにくいため、「電力会社や政府への不信感」が国民の間で高まっています。透明性不足は政策の実効性を損ない、社会不安を拡大させる要因となります。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

今後の電気料金の見通し

燃料価格の動向

今後の電気料金を左右する最大の要因は燃料価格です。中東情勢や国際的需給の不安定さが続く限り、電気料金が上がりやすい構造は変わりません。

エネルギー政策の影響

原子力発電の再稼働や新増設の是非が大きな焦点です。原発が再稼働すれば火力依存が減り、料金安定化が期待されますが、安全性や廃棄物問題の課題が残ります。再生可能エネルギーの拡大は長期的には料金低下に寄与しますが、短期的には賦課金の増加という形で負担増となる可能性があります。

技術革新とインフラ整備

太陽光発電や風力のコスト低下、送電網の強化、蓄電池技術の普及が進めば、中長期的には料金低下のシナリオも描けます。

消費者ができる備え

今後も電気料金の変動は避けられないと考えられるため、家庭や企業は自助的な備えが必要です。

・省エネ家電や断熱リフォームの導入で「使う電気を減らす」

・太陽光発電や家庭用蓄電池の導入で「自家消費を増やす」

・契約プランを見直し、自分のライフスタイルに合った電力会社を選ぶ

こうした工夫を組み合わせることで、電気料金の高騰リスクを軽減することができます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

電気代高騰と今後の傾向のまとめ

電気料金の値上がりは一時的な現象ではなく、構造的な問題となっています。燃料価格の高止まり、円安、再生可能エネルギー導入コストなど複数の要因が重なり、利用者は今後も負担増に直面する可能性が高いといえます。

家計や企業が取れる対策

とはいえ、負担を軽減する手段がないわけではありません。節電対策や再エネの活用、さらに国や自治体の支援制度を上手に活用することで、家計や企業のコストを和らげることが可能です。

長期的視点でのエネルギー利用

最終的に重要なのは、短期的な価格変動に振り回されるのではなく、長期的に「持続可能で安定したエネルギー利用」をどう実現するかです。電気料金の行方は日本社会の将来に直結する課題であり、社会全体での取り組みが不可欠となります。