近年、自動車業界は100年に一度といわれる変革期を迎えています。特に注目されているのが、ガソリン車から電気自動車(EV)へのシフトです。世界各国で脱炭素社会の実現を目指す動きが加速し、自動車メーカーはこぞって電動化戦略を進めています。

日本国内でも、電気自動車(EV)の販売台数は年々増加し、街中でも充電設備を見かける機会が増えました。今や、電気自動車(EV)は未来の乗り物ではなく、現実の選択肢となりつつあります。

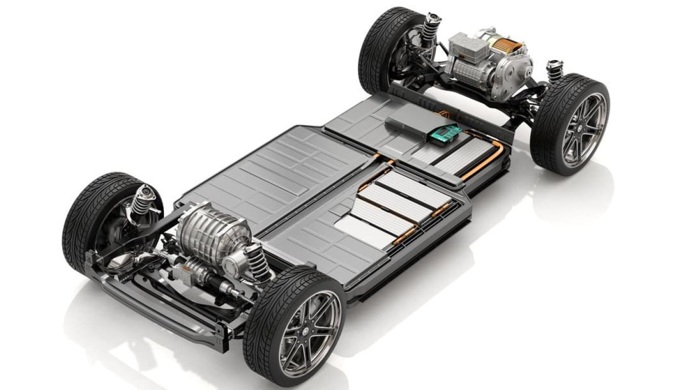

バッテリーが電気自動車(EV)の「心臓部」

電気自動車(EV)において、最も重要な部品が「駆動用バッテリー」です。

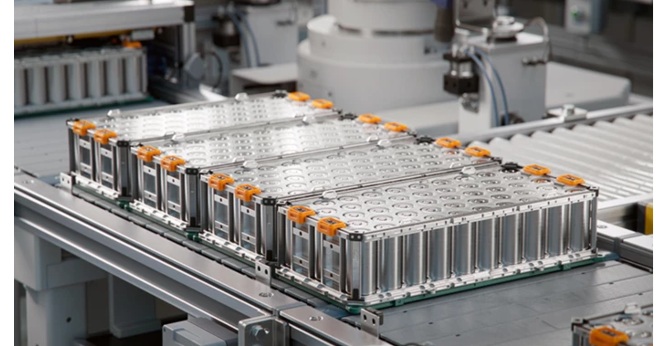

バッテリーは、走行距離や充電時間、車両価格に直接影響を与える“心臓部”と言われています。特にリチウムイオン電池は、資源の確保や製造技術の確立が課題とされており、各国が国家レベルで支援を進めているのが現状です。

つまり、電気自動車(EV)の普及を支えるカギは、どれだけ安定して高性能なバッテリーを供給できるかにかかっています。

日本が直面する「電池確保競争」

世界を見渡すと、中国や欧州、アメリカはすでに巨額の支援策を打ち出し、国内生産を急速に拡大しています。一方で、日本の自動車メーカーは、長年にわたりハイブリッド車に注力してきたこともあり、バッテリー生産体制では後れを取ってきました。

そこで日本政府は、電池を「戦略物資」として位置づけ、国内メーカーが安定供給体制を確保できるよう補助金制度を本格化しています。これにより、トヨタやホンダ、日産といった国内大手メーカーが新たな電池生産プロジェクトに着手し始めました。

国が自動車メーカー各社のバッテリー確保を補助金で支援する」動きについて、その背景と目的をわかりやすく解説します。また、各メーカーがどのような戦略で電池確保を進めているのか、そしてそれが今後の電気自動車(EV)市場にどのような影響を与えるのかを、一般ユーザーの視点で紐解いていきます。電気自動車(EV)購入時の補助金ではなく、蓄電池の製造者に対しての補助金制度の紹介になります。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

国の補助金制度とは? 電気自動車(EV)バッテリー支援の仕組みを解説

政府が掲げる「脱炭素」と「経済安全保障」

日本政府は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指しており、その柱のひとつが電気自動車(EV)の普及です。しかし、電気自動車(EV)の普及には、大量のリチウムイオン電池を安定的に生産・供給できる体制が欠かせません。

そのため政府は、環境政策だけでなく「経済安全保障」の観点からも、バッテリー産業を支援対象に位置づけました。海外依存が高い現状を打開し、国内で電池の製造・開発を進めるための補助金制度を整備しています。

補助金制度の概要と目的

経済産業省が中心となり、「グリーン成長戦略」や「GX(グリーントランスフォーメーション)推進法」の一環として、電池製造や関連技術への補助金を実施しています。

主な目的は以下の通りです。

・電池の国内生産能力を拡大すること

・海外メーカーへの依存を減らすこと

・次世代型電池(全固体電池など)の研究開発を後押しすること

・供給網(サプライチェーン)の安定化を図ること

特に「GX経済移行債」などを活用した支援は、民間企業が長期的な投資を行いやすくする狙いがあります。国としても、今後10年を“電池産業の勝負期”と位置づけており、官民一体での取り組みが始まっています。

どのような企業が対象になるのか

補助金の対象となるのは、電池を生産・開発する企業だけでなく、自動車メーカーや電池材料メーカー、さらにはリサイクル企業まで広範囲に及びます。

具体的には、次のような事業が認定を受けやすい傾向にあります。

・国内に新しい電池工場を建設するプロジェクト

・電池の製造技術を革新する研究・開発プロジェクト

・リチウムやニッケルなどの資源リサイクル技術の確立を目指す事業

・災害時や非常用電源にも利用できる高耐久電池の開発

このように、単なる自動車産業支援ではなく、「エネルギー政策」「技術革新」「資源確保」を総合的に支える取り組みとして設計されています。

具体的な支援例と補助額の規模

補助金の規模は1件あたり数十億円から数千億円にのぼり、トヨタやホンダ、日産といった大手メーカーに加え、パナソニックエナジー、などの電池メーカーが採択対象となっています。

これにより、国内での電池セル生産能力を年間数十GWh単位で拡大する計画が進行中です。特に全固体電池の研究開発には重点的な支援が行われており、日本が得意とする高品質・高信頼性技術を世界市場で発揮する狙いがあります。

国の支援が果たす「産業構造転換」の役割

補助金の意義は、単に電池を作る工場を増やすことにとどまりません。国内の製造業全体を「脱炭素型産業」へと転換する、いわば日本の産業構造を再構築する動きでもあります。

政府は、この流れを通じて新たな雇用を創出し、地方経済の活性化にもつなげようとしています。電池の国産化は、環境対策であると同時に、日本のものづくり再生の第一歩でもあるのです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

トヨタ、ホンダ、日産など主要メーカーの動き

トヨタ:全固体電池の実用化で世界をリードへ

トヨタ自動車は、電池開発において日本を代表する存在です。ハイブリッド車(HV)で培った電池制御技術をもとに、現在は「全固体電池」の実用化に向けた研究を進めています。 トヨタは、国内での生産体制を強化中です。国の補助金を受けて、工場の拡張や新ラインの設置を進めており、2030年をめどに大規模な電池供給網を整える計画を公表しています。

全固体電池は、リチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高く、安全性にも優れています。これが実用化されれば、航続距離の飛躍的な向上や充電時間の短縮が期待され、電気自動車(EV)の普及を大きく後押しすることになります。

トヨタは、「電池を制する者が次の時代の自動車産業を制する」という強い信念のもと、補助金を活用して技術開発と生産拡大を同時に推し進めているのです。

ホンダ:パートナー企業との協業で量産体制を整備

ホンダは、国内外での電池調達と生産拠点の確立に力を入れています。北米では韓国のLGエナジー・ソリューションと提携し、合弁で大規模な電池工場を建設中です。このプロジェクトにも日本政府の支援枠が活用されており、将来的には日本国内での技術還元も視野に入れています。

さらにホンダは、国内でも自社研究所を中心に次世代電池の開発を加速。全固体電池や高性能リチウムイオン電池の量産に向けて、研究開発施設の拡張を進めています。国の補助金によって基礎技術開発のコスト負担が軽減されたことで、より長期的な研究投資が可能となりました。

ホンダは2030年までに世界販売の約4割を電気自動車(EV)に切り替える目標を掲げています。そのためには電池の安定供給が不可欠であり、補助金支援を通じてサプライチェーン全体の強化を目指しています。

日産・三菱:アライアンスを活かした国内生産強化

日産自動車と三菱自動車は、かつてのアライアンス体制を活用しながら、共同で電池開発や供給体制の強化に取り組んでいます。

日産は自社ブランド「アリア」や軽電気自動車(EV)「サクラ」向けに、リサイクル電池の活用や再資源化技術の導入も検討中です。これは単に新しい電池を作るだけでなく、持続可能なサイクルを築く取り組みです。

三菱も同様に、電池調達の多角化を進めており、国内での電池部材生産に向けた投資計画を明らかにしています。補助金によって、これまで海外依存だった電池供給網を日本国内で完結させる流れが形成されつつあります。

各社に共通する「国内回帰」と「サステナビリティ」志向

これら主要メーカーの動きを見ると、共通しているのは「国内回帰」と「サステナブルな電池供給体制」の確立です。

国の補助金は単なる資金援助ではなく、各社が国内に投資を戻し、環境と産業を両立させる仕組みをつくるきっかけになっています。

電池の研究から生産、リサイクルまでを一貫して国内で行う流れは、今後の電気自動車(EV)産業の競争力を左右する要素となるでしょう。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

海外勢との競争:なぜ日本勢の電池確保が急務なのか

世界で進む「電池の争奪戦」

現在、世界中の自動車メーカーや電池メーカーが「次世代バッテリーの主導権争い」を繰り広げています。

その中心にいるのが、中国のCATL(寧徳時代)やBYD、韓国のLGエナジー・ソリューション、SKオン、などの大手電池メーカーです。

これらの企業は、政府からの巨額支援を受けながら生産能力を急速に拡大しており、電気自動車(EV)の世界市場で主導的な地位を築いています。

特に中国は、電池の原材料からセル生産、完成車メーカーまでを一体化したサプライチェーンを構築しています。世界の電池供給量の半数以上を中国企業が占めるという現状は、日本にとって大きな課題です。

日本メーカーが抱える遅れとリスク

日本の自動車メーカーは、長年ハイブリッド車を主力としてきたため、電気自動車(EV)専用の大容量電池開発では後発組とされています。

また、電池の主要原料であるリチウムやニッケル、コバルトなどの多くを輸入に頼っており、地政学的リスクを抱えています。もし海外サプライチェーンが途絶した場合、日本の自動車生産に深刻な影響が及ぶ可能性があります。

このような背景から、政府は電池産業を「経済安全保障の最前線」と位置づけ、国内に安定した供給体制を確立するための支援を強化しているのです。

欧米各国の巨額支援と産業政策

欧州連合(EU)は「欧州バッテリーアライアンス(EBA)」を設立し、域内での電池生産を支援しています。アメリカも「インフレ抑制法(IRA)」により、国内生産の電池や電気自動車(EV)に対して大規模な税制優遇を導入しました。

これにより、欧米のメーカーは政府と連携しながら、サプライチェーンの国内回帰を進めています。

一方で、日本は支援策の規模ではやや控えめとされてきました。しかし、ここ数年は「グリーン成長戦略」や「GX推進法」に基づき、ようやく世界水準の投資が始まっています。国際競争力を維持するためにも、このスピードをさらに加速させる必要があります。

競争の焦点は「技術」から「供給網」へ

以前は、電池のエネルギー密度や耐久性といった“技術性能”が競争の中心でした。しかし現在は、いかに安定して必要量を確保できるかという“供給力”が重要視されています。

「どれだけ作れるか」、「どこで作るか」、「どの国と連携するか」が勝敗を分ける時代に入ったのです。

この点で、中国や韓国はすでに世界各地に生産拠点を持ち、資源の調達ルートを多角化しています。日本が巻き返すためには、国内生産の拡充だけでなく、海外資源国との戦略的パートナーシップも欠かせません。

日本の巻き返しに必要な条件

日本メーカーが国際競争に再び存在感を示すためには、次のような条件が重要です。

・政府と産業界が長期的な視点で共同投資を行うこと

・電池開発だけでなく、リサイクルや再資源化を含む“循環型モデル”を構築すること

・地方に分散した生産拠点を整備し、災害リスクを軽減すること

・大学や研究機関との連携を強化し、次世代技術を早期実用化すること

国の補助金認定は、こうした体制を整えるための第一歩に過ぎません。電池の確保は、単なる企業の課題ではなく、日本の自動車産業全体の生存戦略でもあるのです。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

バッテリー確保は電気自動車(EV)価格にも影響? 消費者へのメリットと課題

電池コストが価格を左右する構造

電気自動車(EV)の価格は、バッテリーコストに大きく左右されます。

現在、車両価格のうちおよそ3~4割を占めているのが電池関連のコストです。バッテリーセルの価格が高止まりしている理由は、原材料価格の上昇と、製造設備の整備コストにあります。

そのため、バッテリーの安定供給と低コスト化は、電気自動車(EV)の普及を加速させるうえで欠かせない要素となっています。

国の補助金によって国内での生産体制が整えば、輸送コストの削減や為替リスクの回避が可能になり、結果的に車両価格の安定化にもつながります。中長期的には「国の支援=消費者のメリット」という形で、価格面にも良い影響を与えると考えられます。

国産電池の増産による価格低下の可能性

国の補助金によって、国内の電池生産量が増えることは価格競争を促します。供給が安定することで、メーカー間の価格競争が起き、コストダウンが進みやすくなります。

また、国内で電池セルからパックまで一貫生産できるようになれば、輸入依存のリスクが減り、販売価格を抑えられる可能性が高まります。

例えば、トヨタや日産が国内での電池生産を拡大する計画を発表したことで、将来的には300万円台前半の国産電気自動車(EV)も増えていくと見られています。これは、ガソリン車との価格差を縮め、一般ユーザーにも購入しやすい環境を生み出すことにつながります。

一方で残る「原材料リスク」

ただし、課題もあります。電池のコストを押し下げるには、製造体制だけでなく、原材料の安定供給が不可欠です。

リチウムやニッケル、コバルトといった主要素材は、南米やアフリカ、オーストラリアなどの限られた地域で産出されており、国際的な価格変動の影響を受けやすい状況です。

仮に原材料価格が高騰すれば、国内での生産体制を整えても、最終的な車両価格に反映されてしまうリスクがあります。

そのため、日本政府と自動車メーカーは、電池リサイクルや再利用技術を強化し、「資源の循環型利用」を進める方針を打ち出しています。これにより、長期的には原材料コストの変動リスクを軽減し、安定的な価格形成を目指す動きが広がっています。

\ V2Hの詳細はこちら /

\ V2Hで停電対策と充電費削減 /

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

日本EVメーカーの動きについてのまとめ

自動車メーカー各社が進めるバッテリー確保に対する国の補助金認定は、単なる経済支援ではありません。これは、日本の産業構造を次の時代へ導くための“未来への投資”です。

電池を戦略物資として位置づける国家方針

日本政府は、電池をエネルギー安全保障の観点から「戦略物資」と位置づけ、国内生産の強化に注力しています。これにより、海外依存を減らし、国内に技術力と雇用を取り戻す狙いがあります。電池産業を国内で育成することは、単に電気自動車(EV)を普及させるだけでなく、日本全体の産業基盤を再構築する重要な一歩といえます。

価格安定とユーザーへの恩恵

バッテリーの安定供給が実現すれば、電気自動車(EV)の価格変動リスクが低下し、一般消費者がより安心してEVを選べる環境が整います。これは、メーカーにとっての生産安定化、国にとっての産業強化、そしてユーザーにとってのコスト削減という三方よしの効果をもたらします。

官民連携による国家戦略

電池確保の動きは、単なる補助金政策ではなく、「次の10年を見据えた国家戦略」です。自動車産業が再び日本経済の成長を牽引する柱となるために、官民一体での研究開発・サプライチェーン整備・人材育成が不可欠です。

電動化時代の主役へ向けて

電気自動車(EV)は、エネルギーとモビリティが融合する新時代の象徴です。その中心で稼働するのが、目に見えないが社会を支える“電池”という存在。そして、その安定供給を保証する国の取り組みこそが、日本が再び世界の主役に立ち返るための基盤です。

電池産業の強化は、日本が電動化時代をリードする国へと進化するための、確かな第一歩といえるでしょう。