昨今、脱炭素やカーボンニュートラルなどの言葉が飛び交い、環境改善の意識が浸透しつつありますが、言葉の意味や目的、現状の課題を理解していない人も多いかと思います。

今回は「脱炭素」の基礎についてあらためて解説いたします。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

脱炭素とは?

そもそも脱炭素ってどういう意味?

普段の生活で車や飛行機を利用したり、工業製品などを利用することで、われわれは温室効果ガスを排出しています。

脱炭素とは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を極力抑えることと、排出されている温室効果ガスを極力除去することです。

排出量と除去量の差分をゼロとすることを、カーボンニュートラルといいます。

ちなみに、日本は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す宣言をしています。

温室効果ガスって何?

大気中の水蒸気、メタン、二酸化炭素などの総称で、太陽の熱エネルギーを吸収して、再度放出する性質があります。

温室効果ガスは地球にとって必要なもので、もし温室効果ガスがなくなれば、地球の表面温度はマイナス19℃程度まで下がります。

温室効果ガスのおかげで、人類が生活できる温度が維持されているのです。

人間が排出する温室効果ガスの大部分は化石燃料由来の二酸化炭素がほとんどです。

温室効果ガスがもたらす課題は?

産業革命以降、化石燃料の大量消費によって温室効果ガスの排出量は急増しました。その結果、大気中に熱が溜まりやすくなり、地球の平均気温が上昇しています。これがいわゆる「地球温暖化」です。温室効果ガスには二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)などが含まれ、いずれも人間の活動によって排出量が拡大してきました。

地球温暖化がもたらす影響

温暖化の進行によって最も顕著に現れているのが、海面上昇と異常気象です。氷床や氷河の融解に伴い海水面が上昇し、低地や沿岸地域では洪水リスクが高まっています。また、地球全体で豪雨や台風の規模が大きくなり、洪水や浸水被害が深刻化しています。これらの災害は、インフラや農業にも大きな打撃を与え、経済や生活に直接的な影響を及ぼしています。

温暖化の数値的な実態

具体的なデータとして、2011年から2020年にかけて、地球の平均気温は産業革命前に比べて1.09℃上昇しました。この上昇幅は短期間で見ても異例であり、気候変動が急速に進行していることを示しています。もし世界の平均気温が1.5℃上昇すれば、かつて50年に一度とされていた規模の熱波が、わずか5年に一度の頻度で発生するようになると予測されています。

今後に向けての課題

温室効果ガスの排出抑制策を講じなければ、温暖化はさらに進行します。その結果、熱波や豪雨の頻発、干ばつの長期化、生態系の破壊など、人類の生活や地球環境に深刻な影響が広がるでしょう。したがって、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの徹底、脱炭素社会の実現といった取り組みが急務となっています。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

脱炭素はどうやって実現する?

脱炭素の切り口は「温室効果ガスの排出量の削減」「温室効果ガスの除去」です。

特に、前者の温室効果ガスの排出量の削減が重要で脱炭素への影響度が高いです。温室効果ガスの排出量削減の切り口は「省エネによるエネルギー消費量削減」「クリーンエネルギーへのシフト」があげられます。特に、後者のクリーンエネルギーへのシフトが重要です。

温室効果ガスの主な要因は以下の3つです。

・火力発電

・工場の排出ガス

・車の排気ガス

特に、火力発電は温室効果ガス排出量の4割を占めるほど諸悪の根源となっております。簡単に言えば、火力発電を削減して、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーと原子力発電を増やすことで、温室効果ガスの排出量削減は実現できます。

再生可能エネルギーの普及拡大

日本でも再生可能エネルギーの普及を促進するため、2012年にFIT制度が導入され再生可能エネルギーの発電事業者には大きなインセンティブが提供され、太陽光発電所が急激に増えました。

2030年の電源構成比として、再生可能エネルギーは36~38%まで引き上げられ、さらなる普及が不可欠となっています。

FIT制度とFIP制度の違いって?

2012年に始まったFIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギー普及の大きな起点となりました。この制度では、売電量1kWhあたりの買取価格が一定期間固定され、発電事業者に対して安定的な収益が保証されます。投資回収の見通しが立ちやすく、銀行などからの融資も受けやすいため、多くの事業者が再エネ市場に参入するきっかけとなりました。結果として、日本国内における太陽光発電の導入量は急速に拡大しました。

ただし、FITの裏側では「再エネ賦課金」という財源を一般消費者が電気料金として負担する仕組みがありました。そのため、発電事業者の収益が増える一方で、家庭や企業にとっては電気料金上昇という負担増が問題となったのです。

FIP制度への移行

この課題に対応するため、2022年6月から新たにFIP(Feed-in Premium)制度が導入されました。FIPではFITのように売電価格が固定されるのではなく、卸電力市場価格に一定のプレミアムを上乗せする形で収益が決まります。市場価格は需要と供給のバランスで変動するため、需要が少ない時間帯には売電価格が低下し、収益の安定性は低くなります。

この仕組みによって、発電事業者は「いかに効率的に発電し、より高い価格の時間帯に売電できるか」を意識せざるを得なくなります。市場競争を通じて効率化や発電コスト削減を促すことが狙いです。

今後の課題と方向性

FITからFIPへの移行は、再生可能エネルギーを「補助頼みの産業」から「市場競争に耐えうる産業」へと成長させるステップです。ただし、依然として太陽光や風力発電は初期投資が大きく、銀行融資を受ける際には一定のインセンティブが必要です。確実性のない事業計画では金融機関からの支援が得られにくく、制度設計にはバランスが求められます。

再エネ拡大のカギは、事業者にとって合理性のある収益モデルを維持しつつ、一般消費者の負担を最小限に抑えることです。そのためには、蓄電池やV2H、需要側調整といった仕組みと組み合わせて、電力需給のバランスを取る取り組みが不可欠といえるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

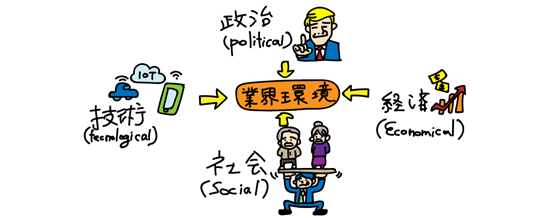

脱炭素のマクロ的な流れは?PEST分析

脱炭素の「政治的」な視点

2010年代以降、気候変動への対応は国際的な最重要課題のひとつとされ、各国が共通の目標に向けて歩みを進めています。特に2015年に採択された「パリ協定」はその象徴であり、世界190カ国が参加する大枠の合意となりました。この協定を通じて、120カ国以上が「2050年頃までにカーボンニュートラルを実現する」という目標を掲げています。各国は脱炭素社会を実現するために、多額の投資や税制優遇を進め、産業界から家庭まで広範囲な取り組みが加速しているのです。

カーボンプライシングの導入

気候変動対策の重要な柱となっているのが「カーボンプライシング」です。これは、二酸化炭素など温室効果ガスの排出に価格を付け、排出量を削減するインセンティブを生み出す仕組みです。炭素排出をコストとして明確に見える化することで、企業はもちろん、今後は一般消費者にも「炭素排出を抑えるほど得になる」という仕組みが拡大していく可能性があります。

グリーンファイナンスの拡大

もう一つの大きな動きが「グリーンファイナンス」です。これは、気候変動対策や環境保護に積極的に取り組む企業に投融資が集中する仕組みをつくるものです。その流れの中で、二酸化炭素を年間3,000トン以上排出する企業には排出量の詳細なデータ開示が義務化されるなど、情報公開の厳格化も進められています。これにより、投資家や金融機関は、環境に配慮した企業に対して資金を振り分けやすくなり、持続可能な経済活動へのシフトが促進されています。

テスラの事例

こうした枠組みを最大限に活用しているのがテスラです。電気自動車を製造しているテスラは、自社の排出量が非常に少ないため、排出枠に余裕があります。この余剰枠を、排ガス排出量の基準を満たせない他の自動車メーカーに販売することで、巨額の収益を得ています。実際、2020年には排出枠の販売額が約1,700億円に達しました。製品そのものの販売だけでなく、排出量取引によって利益を確保するというビジネスモデルは、今後の脱炭素社会における企業戦略の新しい形を示しています。

脱炭素の「経済的」な視点

脱炭素の実現に向けては、世界中で巨額の資金が投入されています。各国政府の政策支援を背景に、企業にとっては新たな成長分野としてのオポチュニティが広がっており、再生可能エネルギー、EV、カーボンリサイクルといった分野で多くのスタートアップが誕生しています。これらの企業は、従来の産業構造を大きく変える可能性を秘めており、脱炭素社会の実現を加速させる存在として注目されています。

グリーンボンドによる資金調達

政府は脱炭素政策を実現するために、「グリーンボンド」と呼ばれる環境関連の債券を発行し、資金を調達しています。グリーンボンドによって集められた資金は、再生可能エネルギーの開発や省エネ設備の導入などに充てられています。しかし、パリ協定で掲げられた「2050年カーボンニュートラル」を達成するには、現状の資金では大幅に不足しており、さらなる民間資本の流入が不可欠です。金融市場全体が、持続可能な経済活動への資金シフトを進めることが求められています。

座礁資産リスクと投融資の転換

一方で、クリーンエネルギーの普及が進むにつれて、化石燃料由来の設備や事業は「座礁資産(Stranded Assets)」と呼ばれ、投資価値を失うリスクが高まっています。国際的には、大手銀行や機関投資家が石炭火力発電や石油関連事業への新規投融資を禁止したり、既存投融資を縮小する方針を次々と打ち出しています。この流れは今後さらに強まり、化石燃料ビジネスは資本市場からの資金調達が難しくなり、代わって脱炭素関連事業に資金が集中していくと考えられます。

脱炭素の「技術的」な視点

脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは急速に進化しています。技術革新によって発電効率や生産効率が向上し、その結果、発電コストは大幅に下がりました。現在では従来の化石燃料による発電コストを下回る水準に達しており、経済性の面でも十分に競争力を持つ段階に来ています。

出力抑制という新たな課題

太陽光発電を中心に普及が進んだことで、電力の供給が需要を超える「出力抑制」が発生するケースも出てきました。これは余剰電力が電力網に吸収しきれないために、発電を一時的に制限せざるを得ない状況を指します。言い換えれば、それほどまでに再生可能エネルギーが普及した証でもありますが、電力の有効活用ができないという課題が浮き彫りになっています。

VPPによる次のステップ

こうした余剰電力の有効活用を実現するために注目されているのが「VPP(バーチャルパワープラント)」です。VPPは、家庭や企業に設置された蓄電池や太陽光発電設備を遠隔で制御し、あたかも一つの大規模な発電所のように需給調整を行う仕組みです。これにより、電力需要が少ない時間帯には余剰電力を蓄電池に貯め、需要が高まった際に放電することで、再生可能エネルギーを無駄なく利用できます。すでに実証実験は進んでおり、近い将来には実用化が現実のものとなるでしょう。

インフラ強化との相乗効果

さらに、送電網の強化によって地域を越えた電力融通を行うことや、大規模な蓄電技術の普及が加われば、再生可能エネルギーの安定利用は一層進展します。再エネの普及が単なる発電量の増加にとどまらず、電力の安定供給や効率的なエネルギーマネジメントにつながる未来が見えてきています。

脱炭素の「社会的」な視点

世界規模で環境問題が深刻化する中、社会全体で環境志向が高まりつつあります。ガソリン車の新車販売禁止といった政策は、企業の活動にとどまらず、私たちの生活そのものに大きな影響を与えるでしょう。自動車を選ぶ際に電気自動車や燃料電池車を購入する、住まいを省エネ住宅にする、衣類や日用品も環境配慮型の商品を選ぶなど、個人の選択が変わっていくことで、環境改善の流れはさらに加速します。同時に、企業もこうした消費者の意識に応える形で、環境配慮を積極的にアピールする必要が高まっています。

企業の取り組みとRE100

企業が環境配慮を示す有力な手段のひとつに「RE100」への参加があります。RE100とは、事業活動における電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目標とする国際的なイニシアチブです。参加企業は再生可能エネルギーを導入・活用しながら、脱炭素社会への移行をリードしていきます。

再生可能エネルギーの調達方法

RE100を実現するための方法は大きく2つあります。ひとつは、自社で太陽光発電などを導入して「自家消費」する方法です。もうひとつは「PPA(Power Purchase Agreement)」と呼ばれる仕組みで、発電事業者から再生可能エネルギー由来の電力を長期契約で購入する方式です。これらで不足する場合は、再生可能エネルギー由来の電力プランや排出枠の購入を組み合わせ、最終的に全電力を再エネで賄う体制を整えます。

世界のリーディングカンパニーの動き

RE100の取り組みは、すでに世界のトップ企業によって実践されています。たとえば、2020年に最も多くPPAを購入したのは米アマゾンであり、アップルも同様に積極的に取り組んでいます。こうしたリーディングカンパニーのダイナミックな動きは、他の企業にも大きな影響を与え、環境配慮の「新しい競争軸」として広がりを見せています。

脱炭素に取り組むスタートアップは?

脱炭素、気候変動対策に取り組むスタートアップ企業を、「クライメートテック」と呼ばれており、クライメートテックの世界の市場規模は、2020年が260兆円、2025年には400兆円まで上昇すると言われている。

グローバルではクライメートテック、クリーンテック市場で多数のユニコーン企業が生まれているが、日本ではlooop、TRENDE、みんな電気、VPPJAPANなどが有名どころですね。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

ブルーカーボンクレジットの仕組みとCO2削減効果は?

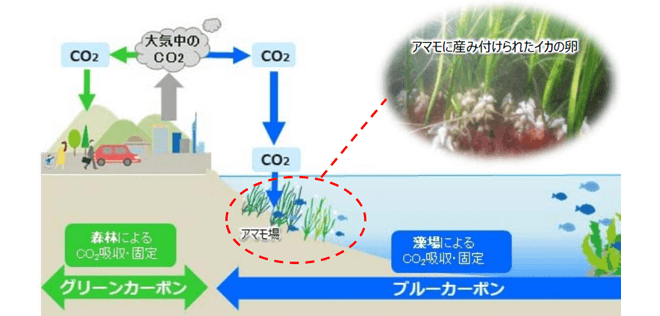

ブルーカーボンとは何か?

ブルーカーボンとは、海洋や沿岸域の生態系によって吸収・固定される炭素のことを指します。具体的には、海草藻場(アマモなど)、マングローブ林、塩性湿地などの海洋生態系が光合成を通じて大気中の二酸化炭素(CO₂)を吸収し、長期的に海底の堆積物として炭素を蓄える仕組みです。

森林が大気中のCO₂を吸収する「グリーンカーボン」に対して、海洋由来の炭素固定を「ブルーカーボン」と呼び、地球温暖化の緩和策として国際的に注目されています。

ブルーカーボンの特徴と意義

ブルーカーボン生態系は、面積あたりのCO₂吸収効率が陸上の森林よりも高いとされ、効率的な温室効果ガス削減手段として期待されています。また、炭素吸収だけでなく、海岸の浸食防止、漁業資源の保全、生物多様性の維持といった多面的な機能を持っている点も特徴です。

近年は、ブルーカーボンを活用したカーボンクレジット(排出権取引)の仕組みづくりや、地域ごとの沿岸環境保全活動にも取り入れられるようになっています。

ブルーカーボンクレジット

森林保護によるCO2の削減を取引するグリーンクレジットと比較すると海洋由来のブルークレジットは取引単価が高価格です。

・グリーンクレジットの価格相場:2,500円/トン

・ブルークレジットの価格相場:8,000~10,000円/トン

と、グリーンクレジットの4倍ほどの価格で取引されています。

ブルーカーボンのポテンシャル

ブルーカーボンの吸収源となる海藻は、太陽光が届く浅瀬に生息します。

対象となる浅瀬は世界の海洋の1%ほどの領域で、浅瀬だけで、貯留される炭素の75%ほどをになっています。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

脱炭素のまとめ

地球温暖化は、産業革命以降に急増した温室効果ガスの排出によって加速しています。大気中のCO₂濃度が上昇した結果、地球の平均気温はすでに約1℃上昇しました。その影響として、世界各地で豪雨による洪水災害が頻発し、被害規模は年々拡大しています。

温室効果ガスの主要な排出源

温室効果ガスを発生させる大きな要因は、火力発電、工場の排出ガス、そして自動車の排気ガスです。この中でも特に火力発電が全体の約4割を占めており、削減に向けた取り組みが不可欠です。

再生可能エネルギー普及の課題と展望

火力発電依存からの脱却には、再生可能エネルギーの普及拡大が必須です。日本は2030年までに電力構成比における再生可能エネルギーの割合を36~38%に引き上げる目標を掲げています。すでに太陽光発電などは普及しているものの、電力の需給調整機能が未熟なため、出力抑制が行われるケースもあります。今後は、VPP(バーチャルパワープラント)の活用や送電網の強化によって、発電電力を無駄なく活用することが求められます。

排出量取引と企業の取り組み

さらに、カーボンプライシングの導入やRE100達成に向けて、排出量取引の活性化も進んでいます。企業が排出する温室効果ガスの量を可視化する仕組みが整えば、環境への取り組みに消極的な企業は市場からの投融資が厳しくなり、結果的に持続可能な活動を行う企業が評価される社会へと進化していくでしょう。

国際的な枠組みと私たちの貢献

2015年に採択されたパリ協定では、2050年までにカーボンニュートラルを実現することが世界共通の目標として掲げられました。これは各国政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりが意識して取り組むべき課題でもあります。

エコ発電本舗としても、再生可能エネルギーの普及と環境改善活動を通じて、地球環境の保護に全力で貢献してまいります。