現代社会において、電気は欠かせないエネルギーの一つです。エネルギー価格高騰の影響もあり、電気の効率的な運用に大きな関心が集まっています。特に、V2Hと蓄電池は、家庭でのエネルギー管理において注目されているところです。この記事では、それぞれの基本知識を整理し、コストや災害時の使い方、メンテナンス、そして賢い選び方について考えていきます。

CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

V2Hと蓄電池の基礎知識

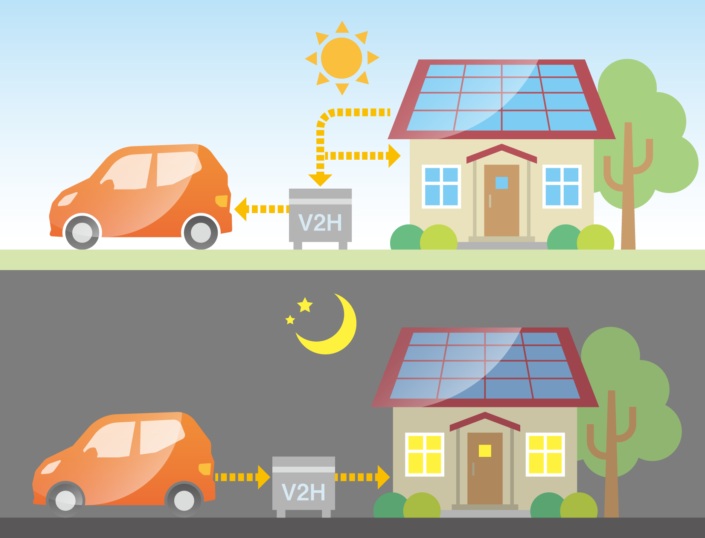

V2H(Vehicle to Home)システム

電気自動車(EV)のバッテリーを活用し、家庭内での電力供給に役立てる技術です。これは、車両が持つ大容量のバッテリーを、停電やピークカットなどの際に家庭の電源として使用することを可能にします。V2Hの最大の特徴は、その移動性にあります。電気自動車があれば、車両を家庭に接続するだけで電力を供給できるため、災害時においても電源としての役割を果たすことができます。たとえば、日本では2011年の東日本大震災の後、V2Hシステムが災害時の電源として注目を集めました。

V2Hの商品比較・メリットデメリット

家庭用蓄電池

太陽光発電システムから得られる電力を蓄え、電力が必要な時に供給する装置です。これにより、太陽光発電で生成された電力を有効活用し、電力会社からの電力購入を減らすことができます。蓄電池の利点は、再生可能エネルギーの利用最大化と電力供給の安定化にあります。太陽光発電だけでなく、風力発電や水力発電といった他の再生可能エネルギー源からも電力を蓄えることができます。これにより、天候に左右されることなく、安定した電力供給が可能になります。ドイツでは、再生可能エネルギーの普及に伴い、家庭用蓄電池の導入が進んでおり、太陽光発電と組み合わせて使用する家庭が増えています。

家庭用蓄電池の価格と商品比較

実際のところ、V2Hと蓄電池は、それぞれ異なるニーズに応えることができるため、一方が他方を完全に置き換えるものではありません。電気自動車の普及が進む中でV2Hの利用価値は高まっており、再生可能エネルギーの利用拡大とともに蓄電池の重要性も増しています。エネルギーの自給自足を目指す家庭にとって、これらの技術はどちらも有効な選択肢となるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

コスト比較:V2Hシステムのコスト

V2Hシステム導入にかかる初期費用

V2Hシステムを導入するには、電気自動車の購入費用とV2H設備費用の両方が必要です。たとえば、日産の電気自動車「リーフ」の価格はおよそ300万円からで、さらにV2Hシステムの設置費用が30万円から50万円ほどかかります。このケースでは、最低でも330万円程度の初期費用が必要となります。

一方、テスラの「モデル3」を選ぶ場合、本体価格は約500万円からで、同様に30万円から50万円の設備費用がかかります。したがって、初期費用は少なくとも530万円程度に上ります。テスラの場合は専用のホームチャージングシステムを導入することで、より効率的な充電が可能になります。

ランニングコストと充電コストの比較

ランニングコストの中心は、電気自動車の充電にかかる電力料金です。1kWhあたり20円と仮定すると、リーフのフル充電にはおよそ400円から600円ほど必要です。

一方、モデル3はバッテリー容量が約75kWhと大きく、フル充電には約1500円かかります。しかし、その電力で約500km走行できるため、走行距離あたりのコストパフォーマンスは決して悪くありません。バッテリー容量の大きさが長距離移動の利便性を支えているといえるでしょう。

家庭の電力利用を最適化するメリット

V2Hシステムを導入する最大の利点は、家庭の電力使用を最適化できる点にあります。電気自動車のバッテリーをピーク電力時に活用することで、電力会社から高い料金帯で電気を購入する必要が減り、光熱費の削減につながります。また、災害や停電時には家庭用電源としても活躍し、生活の安心感を高めてくれる存在となります。

コストとメリットのバランス

確かにV2Hシステムの導入には高額な初期費用がかかります。しかし、ランニングコストの削減やエネルギーの自給自足効果を考えれば、長期的に大きなメリットを享受できます。各家庭の電力消費パターンや電気自動車の使用頻度に応じて、その価値はさらに高められるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

蓄電池システムのコスト

一般的なリチウムイオン蓄電池システムの導入には、100万円から200万円ほどの初期費用が必要です。これを太陽光発電システムと組み合わせる場合、さらに費用がかかります。太陽光発電の導入コストは家庭用で200万円から300万円程度が目安であり、規模や設置条件によって変動します。

電気代削減と発電量の目安

ランニングコストは日照条件やシステム効率に左右されますが、発電した電力を直接使用することで電力会社からの購入量を減らすことができます。仮に設置容量1kWあたり年間1000kWhの発電が見込めるとすると、4kWの設備で年間4000kWhの発電量となります。電力単価を20円とすれば、年間で約8万円の節約につながる計算です。この効果により、長期的には初期投資の回収が可能となります。

蓄電池の種類による違い

蓄電池の種類によってもコスト効率は異なります。リチウムイオン蓄電池は導入コストが高めですが、寿命が長くメンテナンスコストも低いため、長期的には効率の良い選択肢です。一方、鉛蓄電池は初期費用が安価ですが寿命が短く、定期的なメンテナンスも必要となるため、結果的にトータルコストが高くなる可能性があります。

V2Hとの比較と選択のポイント

結局のところ、家庭用蓄電池とV2Hのどちらがコスト効率に優れるかは、一律に判断できません。電気自動車の利用頻度、エネルギー価格、太陽光発電の設置条件、そして各家庭の電力使用状況など、さまざまな要因が影響します。そのため、自宅のライフスタイルや長期的なエネルギー計画を踏まえて総合的に判断し、最適な選択を行うことが重要です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

災害時の使い勝手:V2Hシステム

電気自動車が家庭の非常用電源に

電気自動車を所有していれば、停電時に家庭へ電力を供給することが可能です。車両を家庭のシステムに接続することで、照明や冷蔵庫、携帯電話の充電といった日常生活に欠かせない電力をまかなうことができます。

長期停電にも対応できる仕組み

停電が長引いた場合でも、電気自動車を充電ステーションで再充電し、再び家庭に接続することで、持続的に電力を供給できます。単なる非常用電源ではなく、継続的に利用できる点が大きな強みです。

実際の災害での活用事例

2019年の台風19号では、多くの地域で長時間にわたる停電が発生しました。そのなかで、V2Hシステムを導入していた家庭では、電気自動車からの電力供給により、ライフラインが途絶えた状況でも生活を維持することができました。

V2Hがもたらす災害時の安心感

このように、V2Hは「移動可能な電源」として災害時に極めて有効です。停電への備えとしてだけでなく、日常生活の安心を支える存在としても、その価値はますます高まっています。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

災害時の使い勝手:蓄電池システム

太陽光発電と蓄電池で実現する独立電源

太陽光発電を蓄電池と組み合わせることで、電力網に依存しない独立した電力供給が可能になります。災害時に太陽光パネルが無事であれば、昼間の発電を蓄電池に蓄え、夜間や悪天候時でも家庭で電力を利用できます。

停電時でも続けられる日常生活

蓄えた電力を活用することで、照明や通信機器の充電に加え、炊飯器や電子レンジなどの生活家電も使用できます。これにより、停電下においても最低限の生活を維持することが可能となり、安心感を得られます。

東日本大震災での実例

2011年の東日本大震災では、太陽光発電と蓄電池を備えた家庭が、周囲が停電している中でも電力を確保し、家族の安全と快適な暮らしを守ることができました。実際の災害時における有効性は、この体験からも証明されています。

地域社会を支えるエネルギーインフラ

蓄電池は家庭だけでなく、避難所や医療施設といった地域インフラにおいても活躍します。災害時に電力を安定的に供給できれば、地域社会全体を支えるエネルギー基盤として大きな役割を果たすことができます。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

V2Hシステムの操作性とメンテナンス性

V2Hシステムは、電気自動車と家庭の電力システムをつなぐ専用インターフェースを介して利用します。車両を接続するだけで、自動的に充放電の管理が行われる仕組みとなっており、操作性は非常に高いといえます。ユーザーは複雑な作業を行う必要がなく、直感的に利用できる点が大きな魅力です。

バッテリー管理を中心としたメンテナンス

メンテナンスの中心は、電気自動車のバッテリー状態の管理です。バッテリーは使用を重ねるにつれて性能が低下するため、定期的な診断や必要に応じた交換が欠かせません。バッテリー管理システムによる状態監視を行うことで、劣化の進行を把握し、計画的な対応が可能となります。

年1回のシステムチェックの重要性

V2Hシステムを導入している家庭では、多くの場合、年に一度の専門家によるシステムチェックが推奨されています。この点検では、接続部の安全性確認やファームウェアのアップデート、バッテリーの健康診断などが行われます。さらに、充電設備の点検や清掃、部品交換なども含まれるため、システム全体の安全性と効率性を長期的に維持することができます。

アプリやHEMSによる簡単な操作

日常的な操作は、専用アプリやホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)を通じて行います。スマートフォンやタブレットから簡単に充放電スケジュールの設定やエネルギー使用状況のモニタリングが可能であり、家庭のエネルギーを効率的に管理できます。これにより、必要なときに電気自動車のバッテリーを効果的に活用できるようになります。

長期利用に欠かせない計画的メンテナンス

V2Hシステムは操作性が高く、日常的には手間のかからない仕組みですが、信頼性と効率性を維持するためには計画的なメンテナンスが不可欠です。適切な対応を続けることで、長期的に安定したエネルギー供給を実現できるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

蓄電池システムのメンテナンス性

蓄電池システムは、比較的手間のかからない運用が可能ですが、長期的な性能を維持するためには定期的な点検が欠かせません。種類によっては数年ごとにバッテリー交換が必要となる場合があり、リチウムイオンバッテリーでは一般的に5年から10年の寿命が想定されています。ただし、使用状況によってはそれ以上持つこともあります。

点検と清掃で効率を維持

バッテリー以外にも、接続部の点検やシステムのクリーニングが重要です。これにより効率の低下や故障リスクを防ぎ、安定した稼働を維持できます。太陽光発電と組み合わせている場合には、パネルの清掃やインバーターの点検もメンテナンス計画に含まれることが一般的です。実際の点検や交換作業は、専門業者による定期的なサービスを利用するのが安心です。

高い操作性とスマート管理

最新の蓄電池システムは直感的に操作できる設計になっており、スマートフォンアプリを通じて遠隔からでも管理が可能です。アプリ上で充電状態や消費電力、発電量をリアルタイムに確認できるため、バッテリーの充放電スケジュールを柔軟に調整できます。実際に多くの家庭では、昼間に発電した電力を夜間に活用することで、電力会社からの購入量を大幅に減らしています。

バッテリーマネジメントシステム(BMS)の役割

システムの信頼性を支えているのがバッテリーマネジメントシステム(BMS)です。BMSは充放電を常に監視し、過充電や過放電を防ぐことでバッテリーの寿命を延ばします。これにより、ユーザーは安心して蓄電池を長期間運用することができます。

長期利用を見据えた適切な対応

蓄電池システムは操作が容易で日常的な負担は少ないものの、長期的な視点で計画的にメンテナンスを行うことが不可欠です。適切なケアを続けることで、システムの効率と寿命を最大限に引き出し、エネルギー自給自足の実現に大きく貢献できるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

長期的な耐久性と信頼性:V2Hシステム

バッテリー技術の進歩が支える耐久性

V2Hシステムの長期的な耐久性と信頼性は、電気自動車のバッテリー技術に大きく左右されます。バッテリーは充放電の繰り返しで徐々に劣化していきますが、最新のリチウムイオンバッテリーは以前に比べ寿命が大幅に改善されています。自動車メーカーによっては8年または16万キロメートルの保証を設けているケースもあり、これはV2H利用時の安心材料ともなっています。

実際の運用で示される信頼性

日産リーフを用いたV2Hシステムでは、家庭での電力供給に日常的に活用されている事例があります。非常時のバックアップ電源としてだけでなく、ピーク電力を抑えるための調整や電力会社からの購入量削減に利用され、複数年にわたる運用でも性能低下は限定的と報告されています。この実績は、V2Hの信頼性を裏付けるものといえるでしょう。

定期的な診断と管理の重要性

耐久性を確保するためには、システムの定期的な診断が欠かせません。専用ソフトによるバッテリー状態のモニタリングや、V2Hインターフェースのファームウェアアップデートを行うことで、安定した運用が可能になります。こうしたメンテナンスを適切に続けることが、長期間にわたり高い性能を維持するためのポイントです。

信頼できるシステム選びが鍵

V2Hシステムの信頼性は、バッテリー技術の進化とメンテナンス体制に大きく依存します。導入にあたっては、メーカーが提供する保証期間やサポート体制をしっかり確認し、長期にわたり安心して使えるシステムを選択することが重要です。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

長期的な耐久性と信頼性:蓄電池システム

バッテリーの種類が左右する耐久性

蓄電池システムの長期的な耐久性と信頼性を考える上で、中心となるのはバッテリーの種類です。現在、家庭用蓄電池として主流のリチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度と長寿命を備えており、適切に使用・メンテナンスを行えば10年以上の利用が可能とされています。

メーカー事例に見る長期使用の可能性

耐久性を示す具体例として、テスラのパワーウォールは10年間の保証を提供しており、その間に容量が70%以上維持されることを約束しています。パナソニックの家庭用蓄電池は約5000サイクルの充放電に対応しており、毎日1サイクル使用した場合でも理論上は14年間の使用が可能です。さらに、ソニーが開発したリチウムイオン蓄電池では8000サイクル以上に耐えるとされ、15年以上の長期利用が期待できます。こうした例からも、保証年数や充放電サイクル数、保証されるエネルギー保持率といった数値が、長期的な信頼性を測る指標となることがわかります。

BMSが支える信頼性

信頼性を担保する仕組みとして欠かせないのが、バッテリーマネジメントシステム(BMS)です。BMSは充放電を監視し、過充電や過放電を防ぐことでバッテリー寿命を延ばします。また、温度管理を行うことで極端な環境下でのダメージを軽減し、安定稼働を支えています。さらに、定期的な清掃や接続端子の点検、ソフトウェアアップデートといったメンテナンスを組み合わせることで、システムは長期間にわたり安定した性能を維持できます。

長期保証とサポート体制の安心感

主要メーカーの多くは長期保証を提供しており、消費者の安心感を高めています。たとえばLG ChemのRESUシリーズは10年間で容量60%以上の維持を保証し、ソニーの一部モデルでは10年間にわたり残存容量80%を保証しています。こうした保証制度により、万が一性能が規定を下回った場合でも、交換や修理に対応してもらえる点は大きな安心材料といえるでしょう。

エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー

V2Hと蓄電池:どのようなメーカーのどの製品を選ぶべきか?

メーカー選びの重要性

メーカーを選定する際には、まずその実績と市場での評価を確認することが欠かせません。長年の歴史を持ち、顧客から信頼を得ているメーカーは、安定した品質の製品を提供する可能性が高いといえます。さらに、アフターサービスの質も選定基準として重要です。保証期間の長さや、カスタマーサポートの対応速度、メンテナンス体制の整備などは、長期的な安心につながります。

家庭のエネルギー需要に合った製品選び

製品を選ぶ際には、家庭の電力使用状況に合った容量や機能を備えているかどうかを見極める必要があります。エネルギー消費が多い大家族や広い住宅では大容量の蓄電池が望ましく、単身世帯や省エネ性能の高い住宅では小容量でも十分なケースがあります。このように、家庭ごとの事情に応じた選択が満足度を左右します。

技術的特徴と将来への柔軟性

蓄電池システムでは、充放電サイクル数、変換効率、耐環境性などの技術的な要素も評価の対象となります。加えて、将来のエネルギー価格変動や再生可能エネルギーの普及拡大を踏まえ、柔軟に対応できる製品かどうかも見極めたいポイントです。アップデートや拡張が可能なシステムを選ぶことで、長期的な運用コストの低減にもつながります。

コストパフォーマンスを総合的に判断

導入コストだけでなく、運用やメンテナンスにかかる費用を含めたトータルコストを考慮することが大切です。安さだけで選ぶのではなく、品質や性能とのバランスを見極め、長期的な経済性を評価することが賢明です。

総合的な視点での選択が鍵

メーカーと製品の選び方は、単なるスペック比較にとどまりません。信頼性、性能、サービス体制、経済性といった要素を総合的に検討し、自宅のエネルギー需要に最も適した製品を選ぶことが、長期的な満足を得るための最重要ポイントとなります。